Lo spazio è infinito, le stelle sono milioni di milioni e fin dai tempi antichi, per le esigenze di catalogazione insite nella specie umana, furono disegnate nel cielo delle costellazioni: in questo modo era facile individuare le stelle, nominarle, studiarle.

Ad oggi, la volta celeste è suddivisa in 88 poligoni contenenti altrettante costellazioni. Tredici di queste costellazioni (ebbene sì, non dodici!) sono disposte nell’area del cielo apparentemente percorsa dal Sole durante tutto l’anno: sono le costellazioni dello Zodiaco. Come anticipato, sono tredici e non dodici, come erroneamente si pensa, perché il Sole, dal 30 novembre fino al 18 dicembre, transita nella costellazione del Serpentario o Ofiuco.

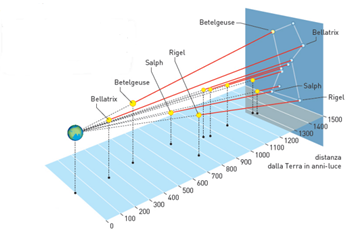

Ma le stelle di una costellazione, che a noi sembrano in comunione, in realtà distano tra di loro centinaia di anni luce. La notevole distanza ce le fa sembrare disposte su uno stesso piano, ma non è così! È un effetto ottico dovuto alla incapacità dei nostri occhi, al di là di una certa distanza, di percepire la profondità. Quindi, nella realtà le costellazioni non esistono: sono una invenzione dell’uomo per poter catalogare le stelle e studiare l’universo visibile.

Come è in realtà la costellazione di Orione

Se prendiamo a titolo di esempio la bellissima costellazione di Orione, che domina i nostri cieli invernali, rileviamo che la stella rossa che si trova sul vertice sinistro in alto (Betelgeuse) dista da quella blu posta nel vertice destro in basso (Rigel) oltre 300 anni luce. Considerando che in un anno la luce percorre circa 9.461 miliardi di chilometri vuol dire che le due principali stelle di Orione distano 2.838.300 miliardi di chilometri. Insomma, sono tutt’altro che vicine!

Addirittura, la distanza tra Bellatrix (che è la stella di Orione a noi più vicina) e sigma-Orionis (la stella di Orione a noi più lontana) è pari ad oltre 1.000 anni luce, ovvero oltre 9,4 miliardi di miliardi di chilometri: ne consegue che tra le stelle di Orione intercorre una distanza maggiore di quella che c’è tra la Terra e la più vicina delle stelle di questa costellazione.

Un altro esempio è dato da una delle 13 costellazioni dello Zodiaco (sì, sono 13 e non 12 perché non viene mai citata quella dell’Ofiuco) ovvero l’Ariete.

Le sue quattro stelle principali hanno la seguente distanza dalla Terra:

· Hamal = 66 anni luce

· Sheratan = 60 anni luce

· Baharani = 159 anni luce

· Mesarthim = 204 anni luce.

Ne consegue che Baharani dista da Hamal, la stella principale dell’Ariete, 93 anni luce e Mesarthim dista da Hamal 138 anni luce. Quindi, sono più “legate” la Terra, Hamal e Sheratan di quanto non lo siano le stelle di quella che a noi sembra una struttura reale, ovvero la costellazione dell’Ariete.

Questi semplici esempi dovrebbero far capire quanto sia fittizia la suddivisione del cielo in costellazioni. Ma nel contempo è anche piuttosto comoda.

Le costellazioni hanno nomi che sono stati assegnati, in alcuni casi, nella notte dei tempi e richiamano spesso animali o personaggi mitologici che, tranne rarissimi casi, sono veramente difficili da immaginare nel disegno regalato dalle stelle. Non tutte le stelle, poi, hanno dei nomi propri (come ad esempio Rigel, o Betelgeuse, o Bellatrix), ma sono indicate con una lettera dell’alfabeto greco, in ordine di luminosità rispetto alle altre stelle della costellazione di cui fanno parte (alfa per la più luminosa, beta per la seconda e così via) seguita dal nome in latino della costellazione declinato al genitivo. Dire pertanto che una certa stella è la “alfa-Orionis” vuol dire, traducendo, che è “la più luminosa della costellazione di Orione”.

Come vedremo, non è affatto difficile individuare le costellazioni nel cielo.

Innanzitutto, occorre fare delle distinzioni stagionali: siccome la Terra ruota attorno al Sole, in ogni momento dell’anno rivolgerà lo sguardo a porzioni diverse dello spazio, quindi la “composizione” del cielo notturno varierà da stagione a stagione (e, ad onor del vero, cambiamenti appena percettibili vi sono anche a distanza di una notte dall’altra).

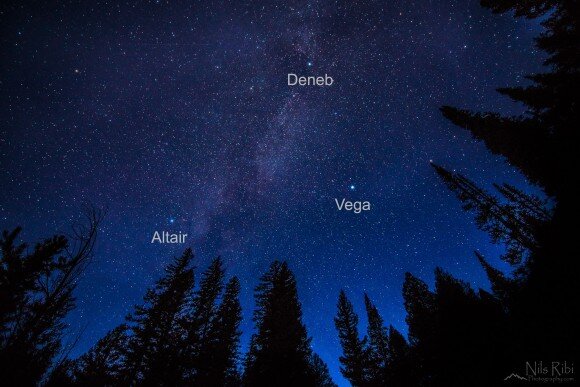

Inoltre, prima di addentrarci nella esplorazione delle principali costellazioni, occorre tenere presente che le stelle sono altresì raggruppate in asterismi, ovvero unione di stelle che formano strutture geometriche particolari. Gli asterismi in alcuni casi sono porzioni di una stessa costellazione (come il Grande Carro, che è parte della costellazione dell’Orsa maggiore) mentre in altri casi sono costituite da stelle di costellazioni diverse (come il celebre Triangolo estivo).