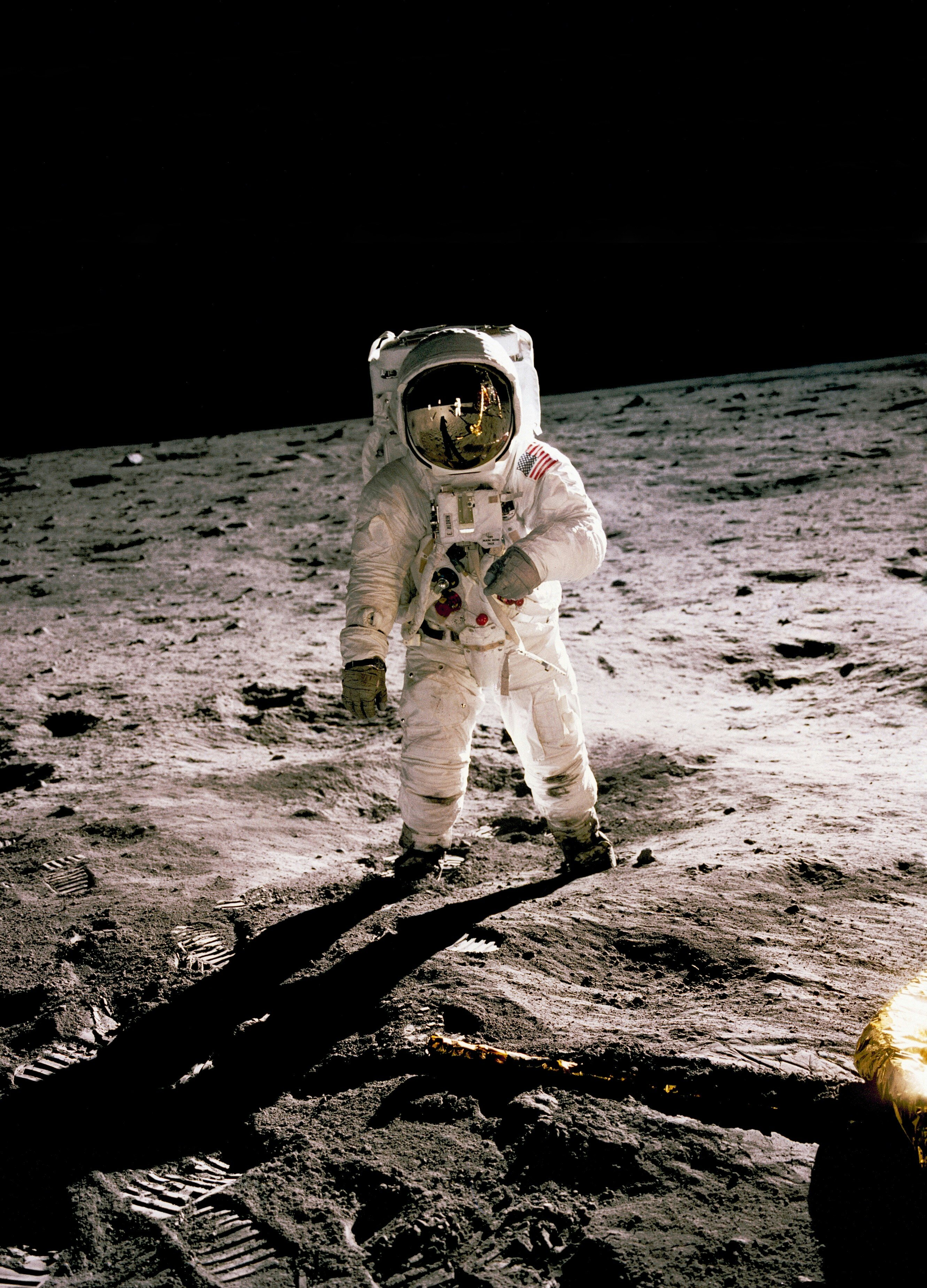

Da decenni, la specie umana ha avviato intense campagne di studio ed esplorazione dello spazio. Sono state inviate sonde ed orbiter verso altri pianeti, satelliti e comete; sono state costruite e poste in orbita attorno alla Terra stazioni spaziali internazionali; sono stati inviati messaggeri artificiali oltre i confini del Sistema solare. Una delle epopee spaziali di maggior successo e fascino è sicuramente il Programma Apollo, che ci portò sulla luna 6 volte, di cui la prima nel luglio del 1969. Eppure, partì malissimo: Apollo 1 sarebbe dovuto entrare in orbita terrestre nel gennaio del 1967 quando, per un cavo elettrico difettoso, un incendio divampò in cabina, che era satura di ossigeno. I 3 astronauti della missione morirono carbonizzati e il programma subì un comprensibile e notevole rallentamento. Grissom, Chaffee e White stavano distendendo le postazioni per prepararsi al lancio quando dalla sala di controllo si ode un disperato: We’re burning up (Stiamo bruciando)>>. Impossibile aprire il portello, perché la capsula era pressurizzata, impossibile intervenire perché era satura di ossigeno (procedura che la NASA abbandonò proprio dopo questa tragedia). Un banale cortocircuito provocò un disastro, ma non fermò il programma, che costituiva una priorità per la nazione e la scienza (e gli astronauti lo sapevano). Si passò direttamente alle missioni Apollo 4, 5 e 6 (non esistono le missioni numero 2 e 3), tutte senza equipaggio umano; con la missione numero 4 si usò per la prima volta il lanciatore Saturn V. Apollo 7, dell’ottobre del 1968, fu la prima a portare in orbita terrestre un equipaggio umano; Apollo 8 raggiunse l’orbita lunare e Apollo 9 testò l’aggancio del modulo lunare in orbita terrestre. Operazione che fu ripetuta, ma in orbita lunare, con Apollo 10. In particolare, Apollo 8 aveva un preciso obiettivo: partire dalla Terra, orbitare intorno alla Luna, verificare tutte le criticità del lungo viaggio, rientrare sulla Terra. Nonostante fosse una mastodontica impresa, non priva di incognite, risolveva solo una parte dei quesiti che si ponevano alla NASA per lo sbarco. E gli astronauti, ancorché scienziati, super addestrati, non potevano immaginare le emozioni suscitate dal vedere sorgere la Terra dietro la Luna, abituati come tutti noi a veder spuntare dall’orizzonte gli altri astri. E uno di loro, William Anders, reagì come un bambino: Oddio, guarda quell’immagine laggiù! C’è la Terra che sorge. Wow! Quanto è bella!>> Con Apollo 11, decollato il 16 luglio del 1969, l’uomo atterra per la prima volta sulla Luna. Comandante della missione, e primo uomo a camminare sul nostro satellite, fu il fuoriclasse Neil Armstrong; suo vice era Buzz Aldrin ed il pilota del modulo che rimase in orbita attorno alla Luna, per recuperare i compagni, era Michael Collins. Appena mise piede sul suolo lunare, seguito da Terra da milioni di telespettatori, Armstrong pronunciò la celebre frase: “One small step for a man, one giant leap for mankind (Un piccolo passo per un uomo, un grande balzo per l’umanità)”. Mentre Armstrong detiene il primato di primo uomo a poggiare il piede sul suolo lunare, Collins è stato il primo uomo ad allontanarsi maggiormente dalla nostra casa: la raggiunse quando il modulo su cui si trovava in orbita attorno alla Luna mentre Armstrong e Aldrin ero atterrati sul satellite, si trovò “dietro” la Luna che schermò anche tutte le comunicazioni con la NASA. Rimase per diverso tempo, pertanto, solo nell’Universo. La bizzarra curiosità è che, in tutte le foto del primo epico sbarco, non compare mai il comandante della missione, il primo uomo Neil Armstrong (in tutte le foto c’è sempre Aldrin). Il comandante infatti aveva un ulteriore delicato compito: documentare con immagini tutte le operazioni e per questo motivo non poteva cedere per alcuna ragione la fotocamera al suo compagno. Armstrong si vede solo in una foto, riflesso nella visiera del casco di Aldrin. Ci furono poi altre 5 missioni Apollo che atterrarono sulla Luna fino a quella numero 17, del 1972, alla quale partecipò per la prima volta uno scienziato – astronauta, il geologo Harrison Hagan Schmitt: furono svolti diversi test e fu usato, per i 3 giorni di permanenza sulla Luna, un rover per gli spostamenti a grande distanza del luogo di atterraggio. Con la missione Apollo 15 venne reso un bell’omaggio allo scienziato italiano Galileo Galilei: l’astronauta David Scott insieme al compagno James Irwin lasciò cadere contemporaneamente un martello ed una piuma e verificò che toccarono il suolo nello stesso istante. Dimostrò così nel modo più spettacolare possibile l’intuizione del genio pisano, simbolo della scienza moderna e della ragione contro credenze e superstizione: Nel vuoto tutti i corpi cadono con la stessa accelerazione costante>>. È invece degli astronauti dell’Apollo 17 quella che ritengo essere la più bella fotografia della Terra scattata dallo spazio (si trova ovunque in rete): era talmente rappresentativa del nostro pianeta che divenne presto iconica con il nome di Biglia blu. Recentemente, diverse sonde inviate dalle agenzie spaziali asiatiche per il sorvolo ravvicinato della Luna, hanno restituito diverse nitide fotografie (facilmente reperibili in rete) in cui è possibile distinguere quanto lasciato dalle missioni Apollo durante le varie missioni: in due, in particolare, è ben visibile il modulo lunare Eagle usato da Apollo 11, con tanto di ombra, e alcune impronte degli astronauti.

Top News

Scienze Forum

Scienze Forum

Scienze Forum

Scienze Forum

Geologo, mi diletto a trapassare le conoscenze acquisite in oltre venti anni di esperienze nel mondo che ci circonda

Geologo, mi diletto a trapassare le conoscenze acquisite in oltre venti anni di esperienze nel mondo che ci circonda

Le missioni Apollo

Le missioni Apollo

2025-06-12 08:34

2025-06-12 08:34

Riccardo Viselli

Riccardo Viselli //riccardoviselli.it/favicon.png

ESPLORAZIONE SPAZIALE, apollo, luna,

Una delle epopee spaziali di maggior successo e fascino è sicuramente il Programma Apollo, che ci portò sulla luna 6 volte, di cui la prima nel luglio del 196

Geologo, mi diletto nel trapassare le conoscenze acquisite in oltre venti anni di esperienze nel mondo che ci circonda

- ASTRONOMIA

- SISMOLOGIA

- PALEONTOLOGIA

- CLIMATOLOGIA

- METEOROLOGIA

- AMBIENTE

- GEOLOGIA

- ESPLORAZIONE SPAZIALE

- I MIEI LIBRI

- CAMBIAMENTO CLIMA

- GHIACCI MARINI

- STAGIONI - MESI

- MONITORAGGIO METEO

- FAGLIE ATTIVE

- SCIAMI SISMICI

- SEQUENZE SISMICHE

- MONITORAGGIO TERREMOTI

- PIANETI

- STELLE

- ECONOMIA CIRCOLARE

- ESOBIOLOGIA

- SATELLITI

- VULCANOLOGIA

- LEGGI-FORMULE

- NATURA

- IL LUPO DI CARTELLINO

- SCIENZA DEL CLIMA

- GEOFISICA

- SCIENZE A SCUOLA

- FISICA

- CHIMICA

- L'ABETE DI NATALE

- MATEMATICA

- OSSERVAZIONI

- IDROGEOLOGIA

- RAPPORTO RU 2025: ANALISI MATEMATICA DI ALCUNI DATI - IL RICICLAGGIO

- Congela prima l'acqua calda o l'acqua fredda?

- Novembre 2025 - Dati meteo

- In montagna la pasta non cuoce perché l'acqua non bolle mai?

- La neve in pianura nel Lazio: frequenza e definizione probabilità prossimi eventi

- La neve in pianura nel Lazio nel mese di febbraio: frequenza e definizione probabilità prossimi eventi

- La neve in pianura a gennaio nel Lazio: frequenza e definizione probabilità prossimi eventi

- La neve in pianura a dicembre nel Lazio centro-meridionale: frequenza e definizione probabilità prossimi eventi

- Le luci gialle sono efficaci contro la nebbia?

- Perché il mare è blu?

- Nugoli di insetti sulle piante

- Gli uccelli sui cavi dell'alta tensione

- Perché gli uccelli volano in formazione a "V"?

- Perché il cielo notturno è buio?

- Perché la Luna e il Sole, quando sono bassi, appaiono più grandi?

- Perché il cielo è azzurro?

- Luna 1 - 9 novembre 1984

- Luna 1 - 8 novembre 1984

- Il ruolo dei TMB per il conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare

- Gli inceneritori dei rifiuti urbani sono impianti di recupero e non di smaltimento

- Antartide - Estensione ghiaccio marino al 12 novembre 2025

- Artide - Estensione ghiacci marini al 12 novembre 2025

- L’alluvione in Emilia – Romagna del maggio 2023: precipitazioni sempre più intense e sempre più frequenti

- I sali binari

- Gli idruri e gli idracidi

- Gli ossidi

- Campioni di lunghezza, massa, tempo

- Il piano inclinato

- Composizione dei moti

- I corpi in caduta libera

- Il moto rettilineo uniformemente accelerato

- Il moto rettilineo uniforme

- Il moto

- Orione - 16 settembre 2025, ore 5.30

- Successione di Fibonacci, rapporto aureo e musica

- Ottobre 2025 - Dati meteo

- I premi letterari vinti da L'abete di Natale

- Le recensioni de L'abete di Natale

- I premi letterari vinti da Il lupo di Cartellino

- Recensioni de Il lupo di Cartellino

- Strangolagalli, 21 maggio 2016

- Ceprano, 31 luglio 2016 - Presentazione ufficiale del romanzo

- L’attività sismica in Italia nell'ultimo anno

- Le leggi di Keplero

- Il ruolo del recupero energetico per il conseguimento degli obiettivi dell’economia circolare

- I composti binari: un pratico schema di classificazione

- Artide, maggio 2025: estensione ghiacci marini

- Antartide: maggio 2025 - Estensione ghiacci marini

- Temperature mondiali (ANALISI NASA - GISS) - Aggiornamento settembre 2024)

- Report IPCC 2023 – Parte 2: cambiamenti ed impatti osservati

- Stato del clima in Europa nel 2023

- Report IPCC 2023 – Parte 1: riscaldamento globale e sue cause

- Gli eventi climatici estremi nel Mondo nel 2022

- Concentrazione anidride carbonica (REPORT WMO 2024 - Indicatore 1)

- Temperatura media globale (REPORT WMO 2024 - Indicatore 2)

- Le missioni Apollo

- Marte - Principali dati

- Marte: satelliti

- Venere, il gemello della Terra

- Venere: principali dati

- Ghiacci marini artici: l’estensione di settembre è la decima più bassa da quando si effettuano registrazioni satellitari

- Sole 2 – 22 giugno 1987 (Senza passione)

- Sole 1 – 21 giugno 1987

- Campo magnetico terrestre, inversioni di polarità e importanza per la vita

- Le giraffe di Lamarck e gli uccellini di Darwin: forza di volontà contro variabilità genetica

- La velocità di fuga e l'ubicazione delle rampe di lancio dei razzi spaziali

- Le possibilità di vita extraterrestre: il paradosso di Fermi

- Le possibilità di vita extraterrestre: l’equazione di Drake

- Campi Flegrei: cosa sono e cosa sta succedendo

- 1816: l’anno senza estate

- Le età delle rocce di Marte

- Le missioni Apollo

- Sulla stazione spaziale internazionale non c’è gravità: errore blu!

- La precessione degli Equinozi

- Le costellazioni non esistono!

- L'immensità dell'Universo

- Le unità di misura delle distanze nello spazio: l’anno luce

- Venere, il gemello della Terra

- Curiosità sui principali satelliti del Sistema solare

- I satelliti di Marte

- L'inclinazione dei raggi solari, gli equinozi, i solstizi, Eratostene

- Le leggi di Keplero sulla gravitazione dei pianeti

- L’apparente incomprensibilità del tempo geologico

- Le aurore polari (ed il campo magnetico terrestre)

- Urano, il pianeta che rotola

- KOSMOS-482: 500 kg, diametro di un metro, impatterà con la Terra tra domani e domenica 11 maggio

- L’attività sismica nel settore compreso tra Trasacco (AQ) e Sora (FR) da gennaio 2006 a ottobre 2024

- L’attività sismica nell’Appennino centrale da gennaio a ottobre 2024

- Novembre: clima e curiosità sul mese più piovoso dell’anno

- Marte: principali dati sul quarto pianeta del Sistema solare

- Venere: principali dati del secondo pianeta del Sistema solare

- Antares: la stella più luminosa dello Scorpione

- Il foliage

- I Circoli polari e le lunghe notti artiche

- Se vedi una luce in cielo...

- Il sistema solare in pillole

- Il diagramma di Hertzsprung-Russell e le principali stelle

- La sequenza sismica di Balsorano (Abruzzo) dell’ottobre-novembre 2019

- La sequenza sismica di Sora (Lazio) del giugno 2021

- Lo sciame sismico de L’Aquila (Abruzzo) del gennaio 2009 – 5 aprile 2009

- Il terremoto del 9 novembre 2022 della costa marchigiana

- La sequenza sismica di Montagano (CB, Molise) del marzo 2023

- Lo sciame sismico di Vicovaro - Mandela (RM, Lazio) del dicembre 2020

- Lo sciame sismico di Campoli Appennino (FR, Lazio) del settembre/dicembre 2009

- Lo sciame sismico di San Donato Valdicomino (FR, Lazio) dell’agosto-settembre 2013

- Lo sciame sismico di Isernia (Molise) del maggio-giugno 2010

- Lo sciame sismico di San Pietro Avellana (IS, Molise) del novembre 2017 – febbraio 2018

- Lo sciame sismico di Isernia (Molise) dell’agosto 2019

- Lo sciame sismico di Campoli Appennino (FR, Lazio) del maggio 2011

- I dati meteo di settembre 2024 nell’area climatica italiana Csa

- Ottobre: dati meteo - climatici e curiosità del secondo mese autunnale

- Estate: dati meteo - climatici e curiosità della stagione più calda

- Inverno: dati meteo - climatici e curiosità della stagione più fredda

- Il solstizio: cosa è, quando si verifica

- L'equinozio: cosa è, quando si verifica

- L’attività sismica tra Civitella Roveto e Balsorano (Valleroveto) dal 2006 ad oggi

- L’attività sismica a Sora dal 2006 ad oggi

- L’attività sismica della struttura sismogenetica “Bacino del Fucino” (Abruzzo, Italia centrale) dal 2006 ad oggi

- L’attività sismica della struttura sismogenetica Barrea (Abruzzo, Italia centrale) dal 2006 ad oggi

- Le carte meteo a 500 hPa e la previsione del tempo

- Le carte meteo a 850 hPa e la previsione del tempo

- I modelli fisico – matematici per le previsioni meteo

- Le carte meteo al suolo (PMSL) e la previsione del tempo

- Area climatica Csa tendente a BS - Aree mediterranee secche tendenti allo steppico

- Area climatica Csa - Aree temperate calde mediterranee a siccità estiva

- Aree climatiche Dfb e DfcH - Aree temperate ad inverno rigido senza stagione secca

- Area climatica Cfb - Aree temperate umide con estate moderatamente calda

- Area climatica Cfa - Aree temperate umide con estate calda

- Le aree climatiche in Italia - Introduzione

- Classificazione aree climatiche: il metodo di Koppen

- L’attività sismica della struttura sismogenetica Aremogna – Cinque miglia (Abruzzo, Italia centrale) dal 2006 ad oggi

- L’attività sismica a Veroli (Frosinone, Lazio, Italia centrale) dal 2006 ad oggi

- L’attività sismica a Cassino (Frosinone, Lazio, Italia centrale) dal 2006 ad oggi

- La sorgente sismogenetica Velletri

- La sorgente sismogenetica Bacino del Tammaro

- La sorgente sismogenetica Paganica

- La sorgente sismogenetica San Pio delle Camere

- La sorgente sismogenetica Bacino di Sulmona

- La sorgente sismogenetica Tocco da Casauria

- La sorgente sismogenetica Bacino di Montereale

- La sorgente sismogenetica Barrea

- La sorgente sismogenetica Bacino del Fucino

- La sorgente sismogenetica Aremogna – Cinque Miglia

- La sorgente sismogenetica San Giuliano di Puglia

- La sorgente sismogenetica Ripabottoni

- La sorgente sismogenetica Frosolone

- La sorgente sismogenetica Carpino Le Piane

- La sorgente sismogenetica Bacino di Bojano

- La sorgente sismogenetica Aquae Iuliae

- I modelli fisico – matematici per le previsioni meteo

- Terremoti in Italia – Agosto 2024

- I dati meteo di agosto 2024 - Confronto con i valori normali

- L'asteroide che uccise i dinosauri

- I terremoti di Cassino

- Vega, Altair, Deneb: la leggenda del Triangolo estivo

Le missioni Apollo

2025-10-23 15:31:00

2025-10-23 15:31:00

Riccardo Viselli

Riccardo Viselli //riccardoviselli.it/favicon.png

La velocità di fuga e l'ubicazione delle rampe di lancio dei razzi spaziali

2025-07-17 09:11:00

2025-07-17 09:11:00

Riccardo Viselli

Riccardo Viselli //riccardoviselli.it/favicon.png