Introduzione

Il Fucino è interessato dalla presenza della sorgente sismica individuale “Bacino del Fucino”, identificata con la sigla ITIS002. Questa faglia ha generato il terremoto del 13 gennaio 1915 di magnitudo 7 mentre per quanto riguarda la data del penultimo evento non vi è accordo tra gli autori che propendono per tre anni: 801, 618 oppure 508 A.C.

Inoltre, questa area con relativa faglia è all’interno della zona di “lacuna sismica” compresa tra Trasacco (AQ) e Sora (FR). Questo settore è caratterizzato dall’assenza di terremoti significativi (M>5,5) dall’anno 1.000 pur in presenza di 3 sorgenti sismogenetiche certe, tra le quali quella in esame, e 3 sorgenti sismogenetiche presunte.

In questo articolo viene analizzata l’attività sismica di questo territorio, verosimilmente generata dalla struttura sismogenetica in esame e registrata dalle strumentazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (la fonte dei dati è il sito del Centro Nazionale Terremoti) dal 1° gennaio 2006 ad oggi.

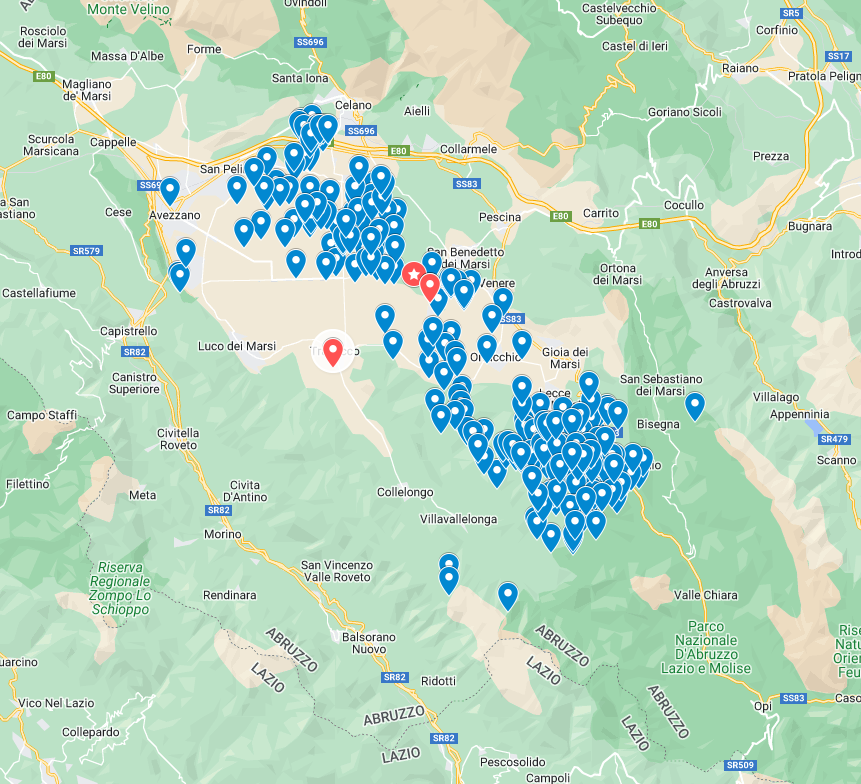

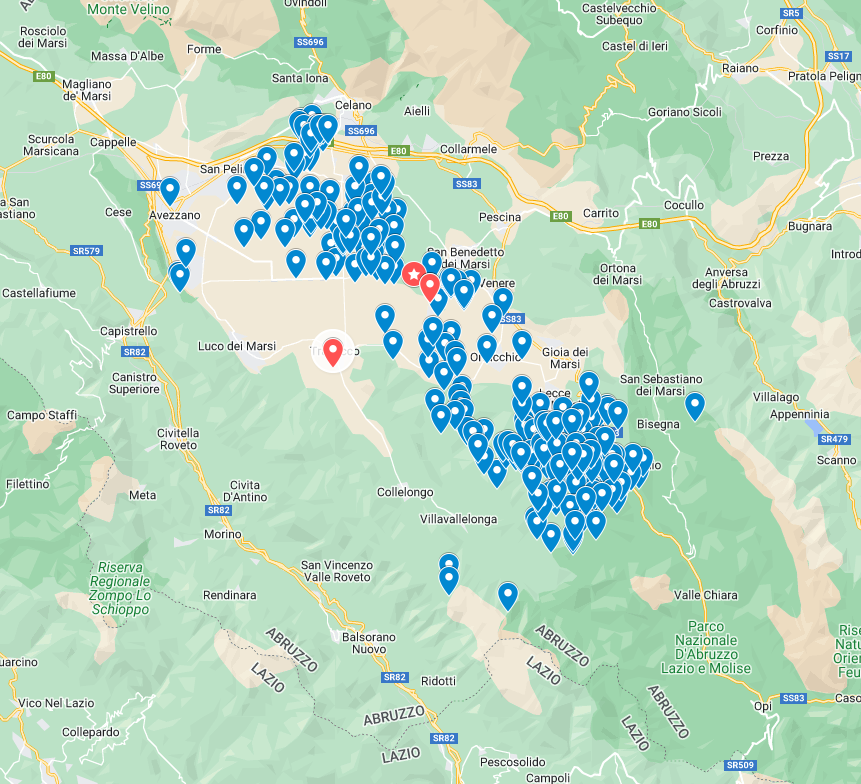

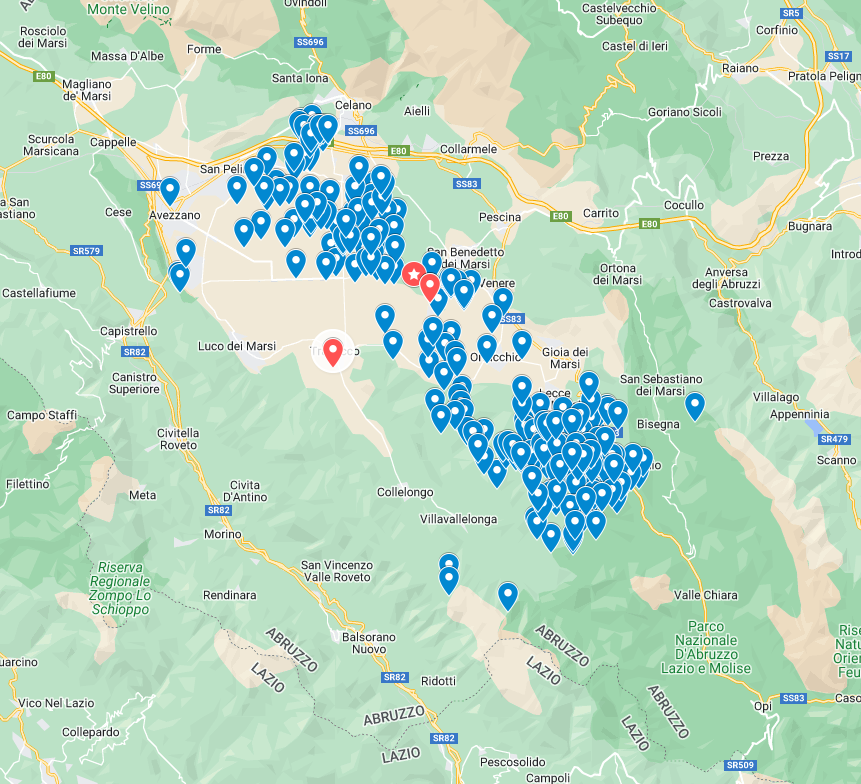

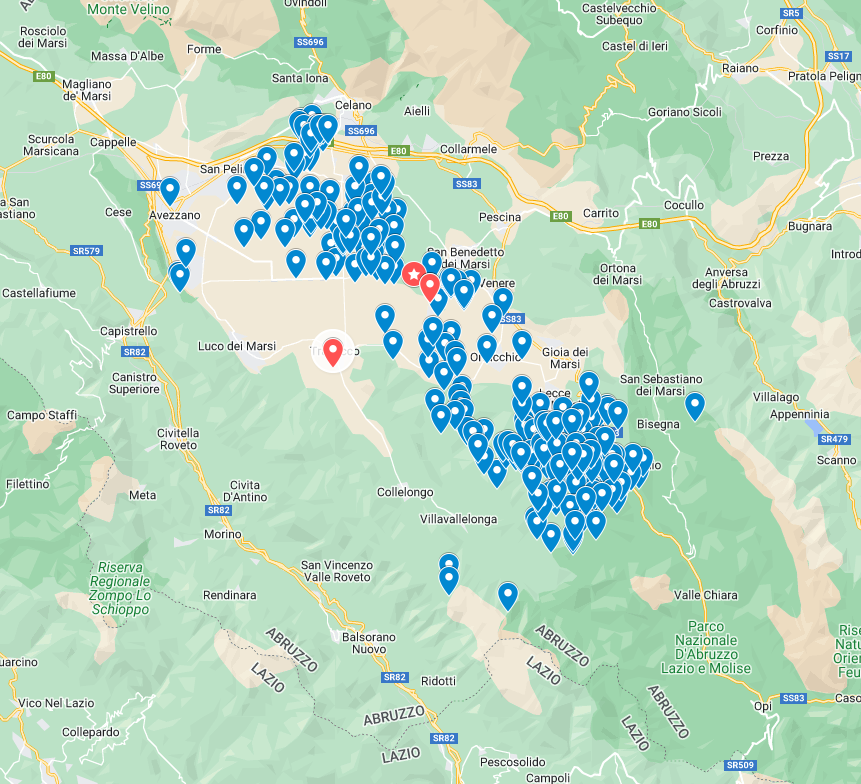

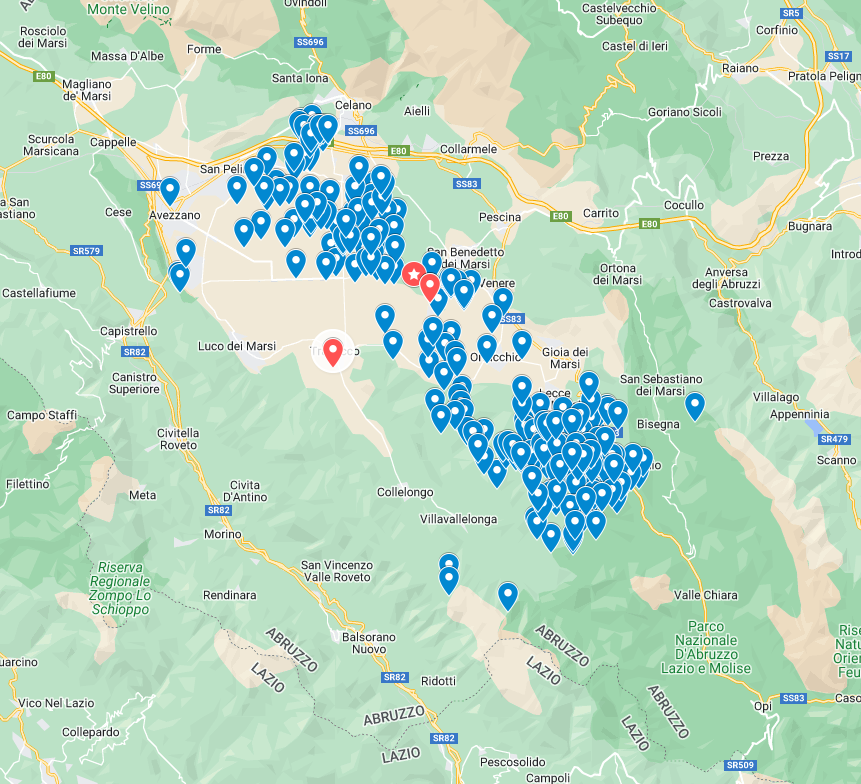

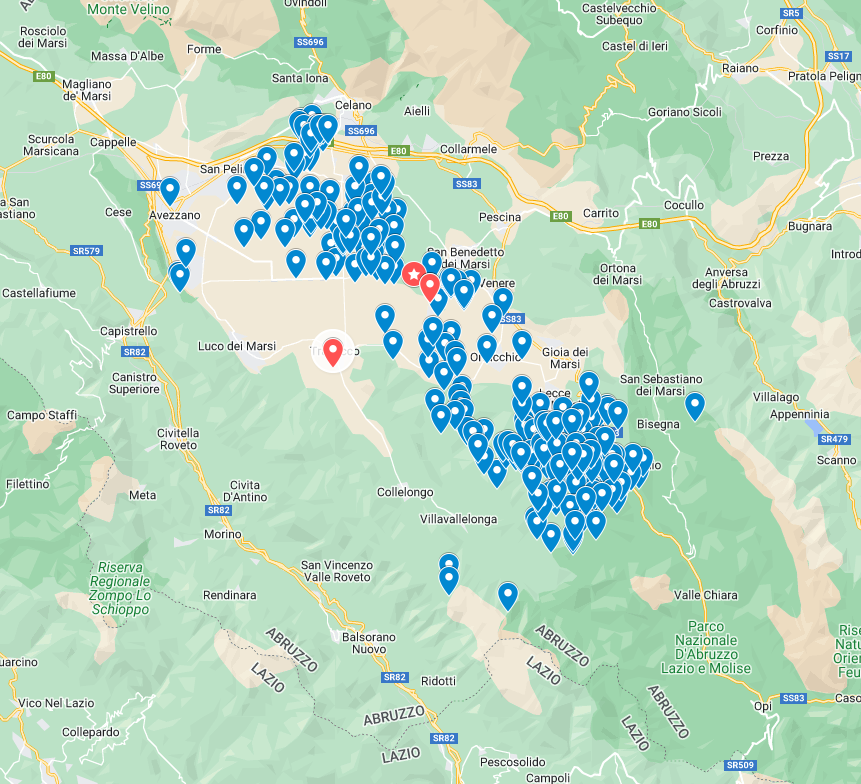

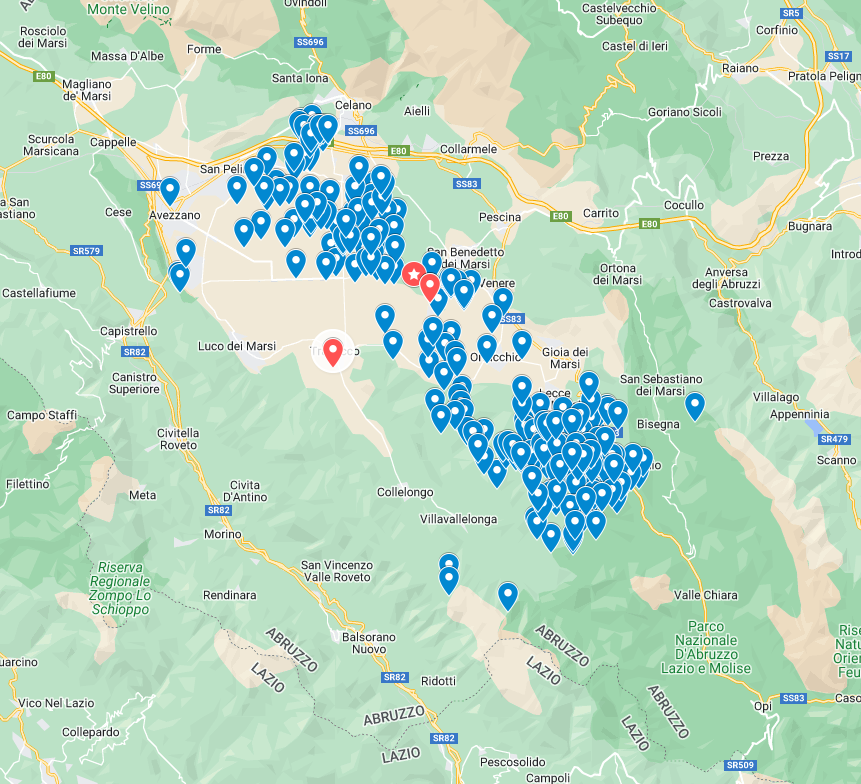

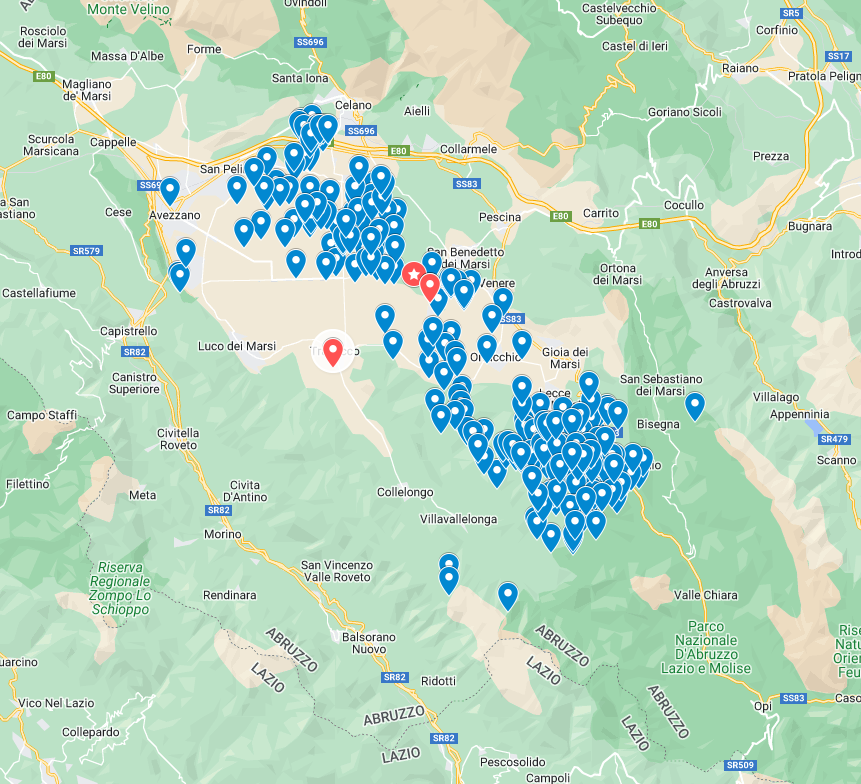

Figura 1 – Epicentri terremoti master (in rosso) e terremoti minori (in blu). Con la stella rossa è indicato l'epicentro del master di magnitudo maggiore (7)

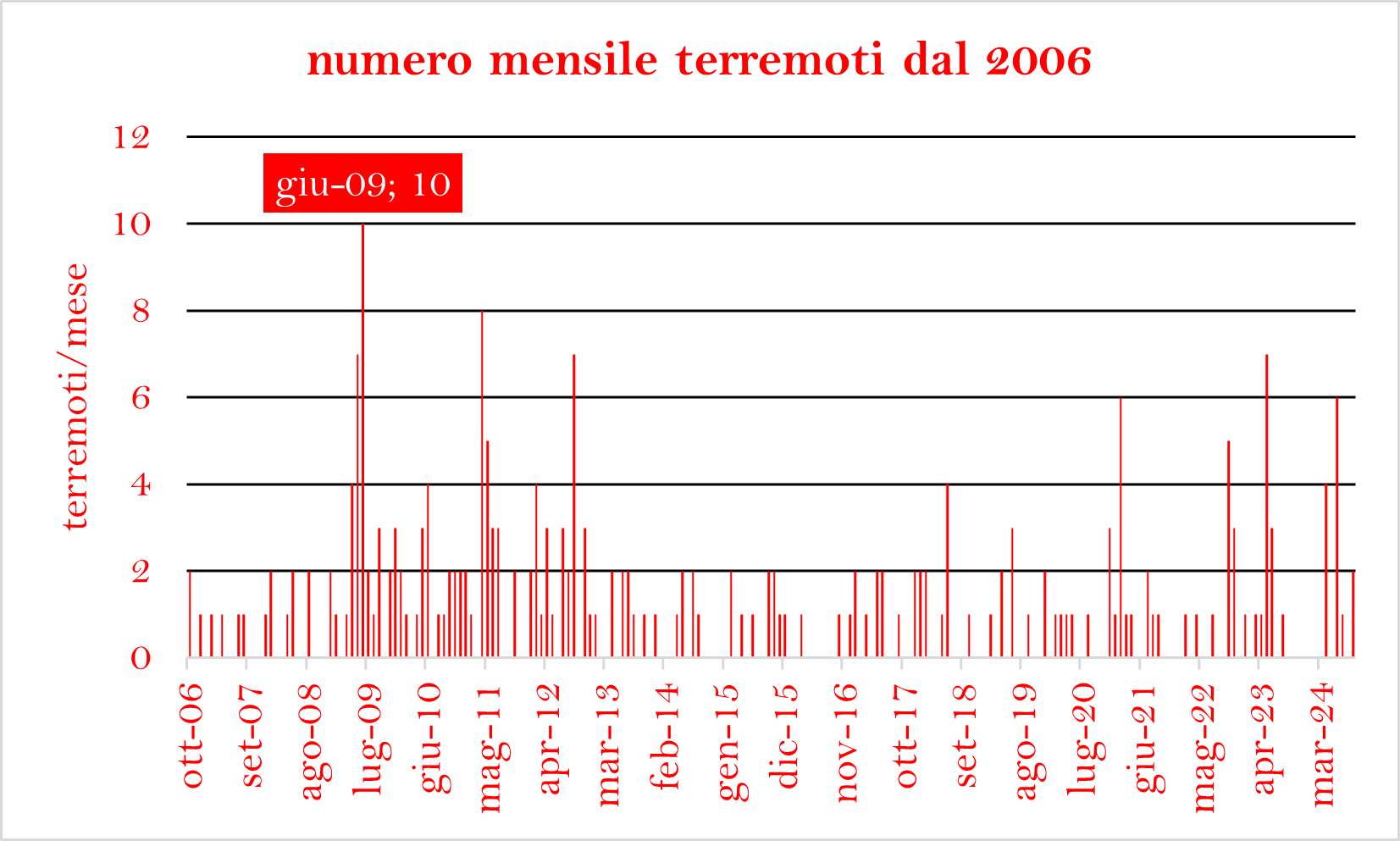

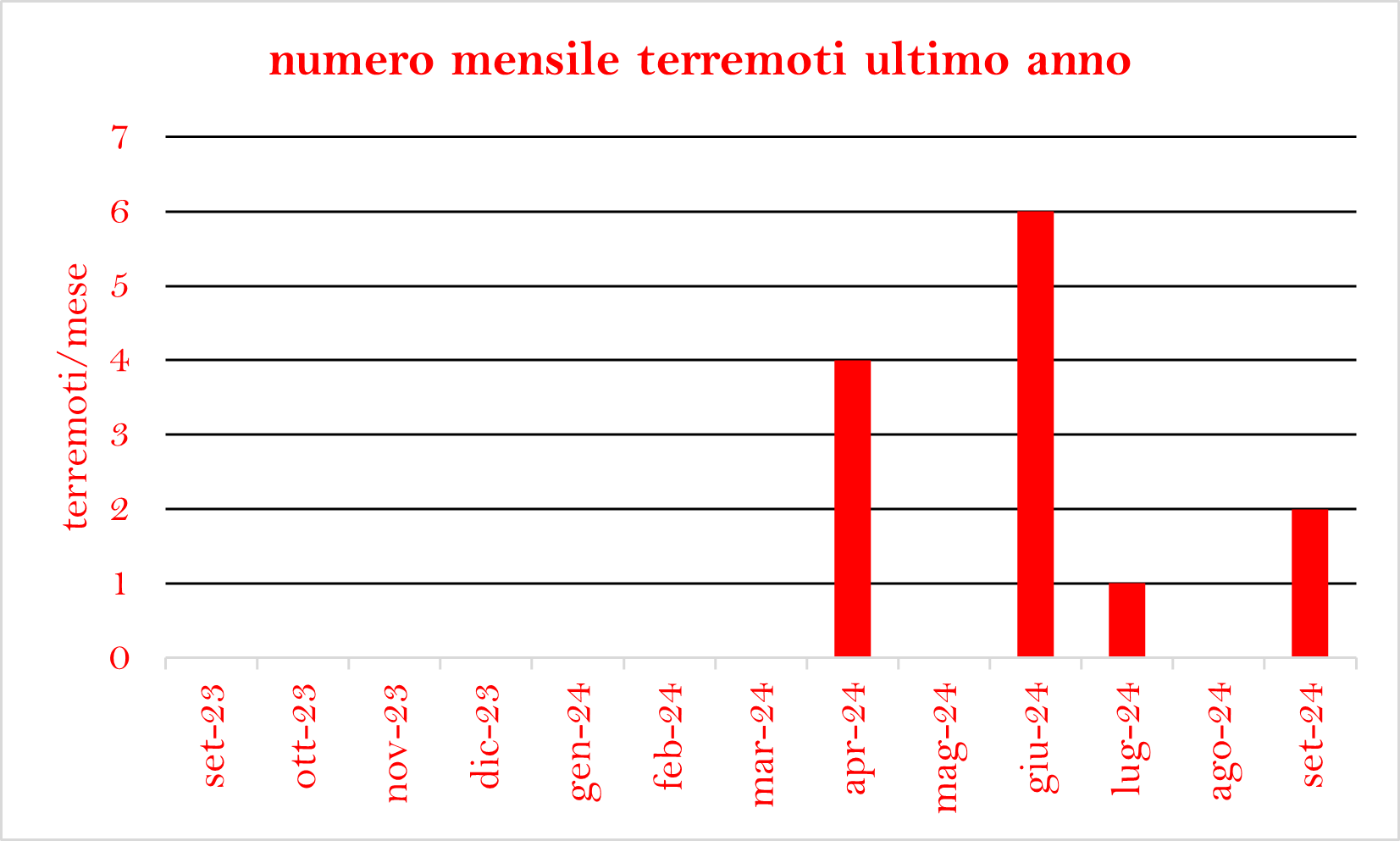

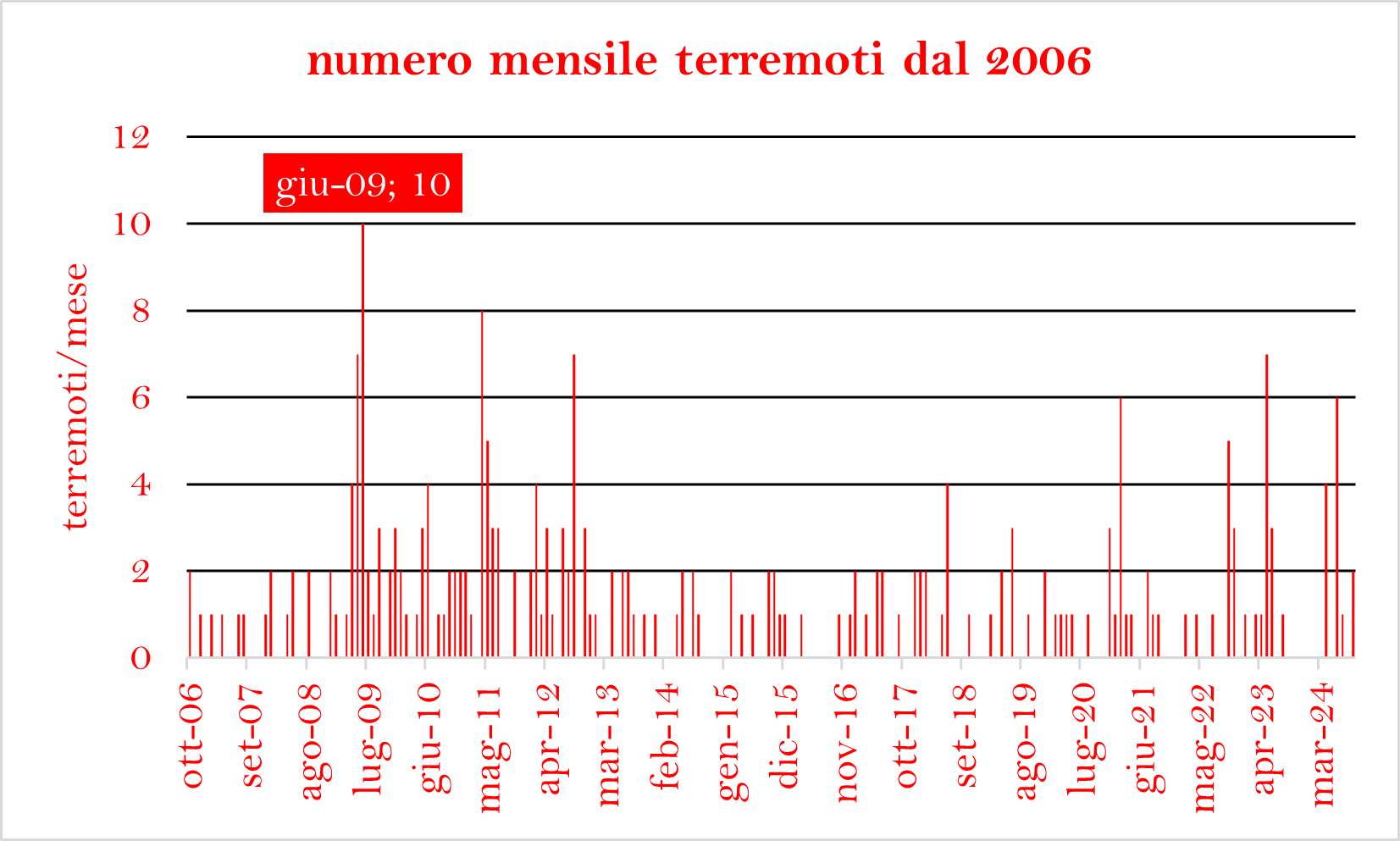

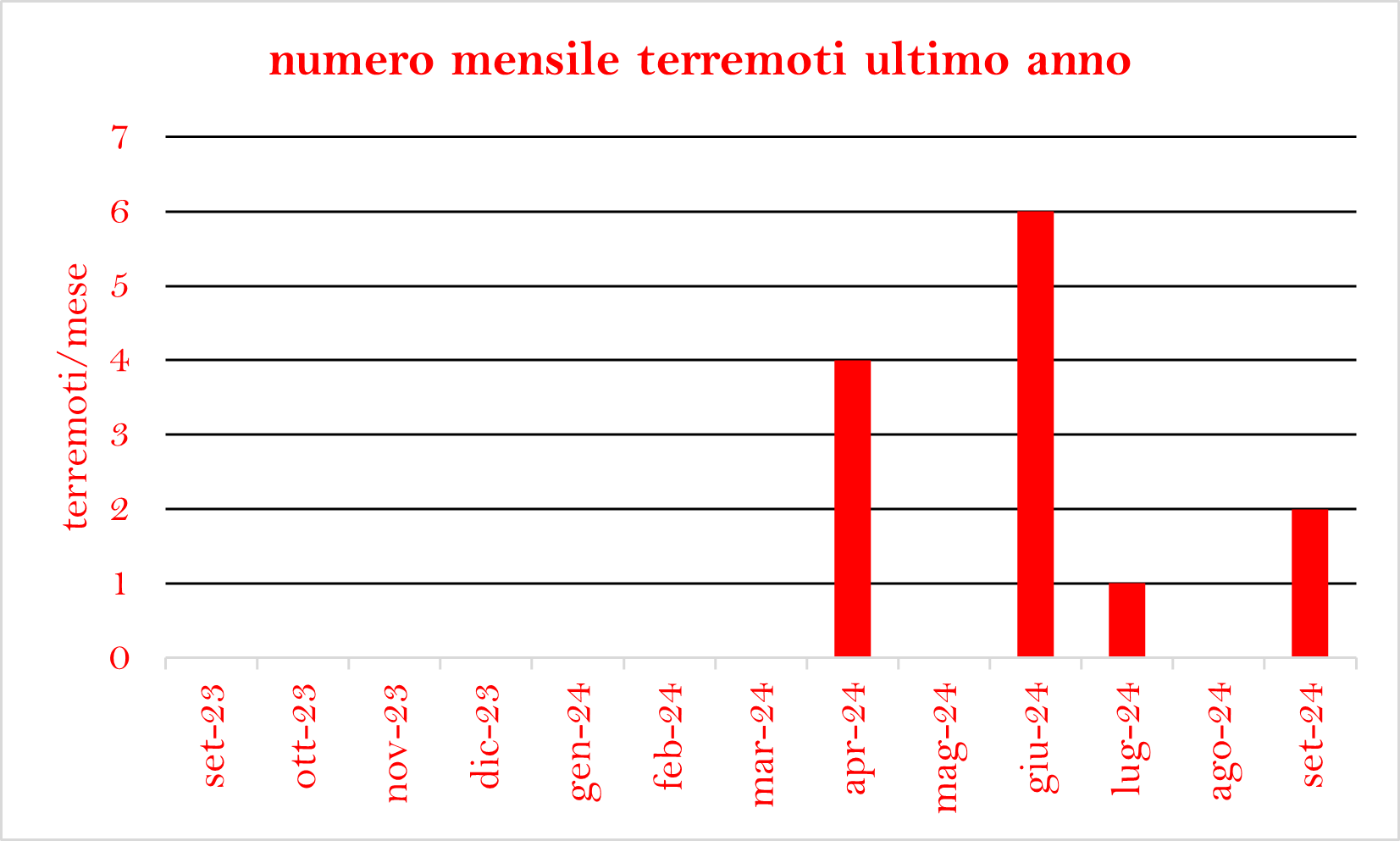

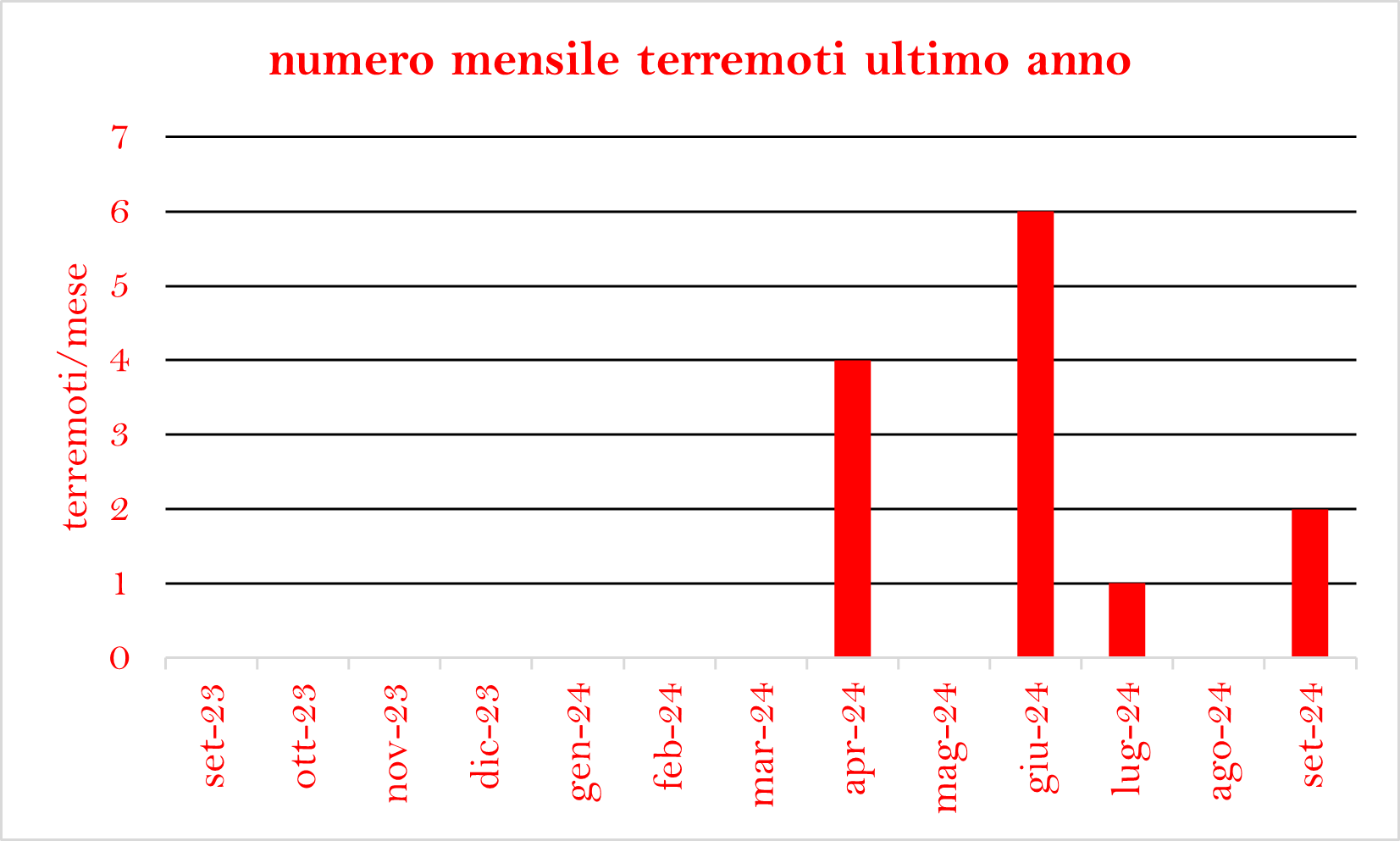

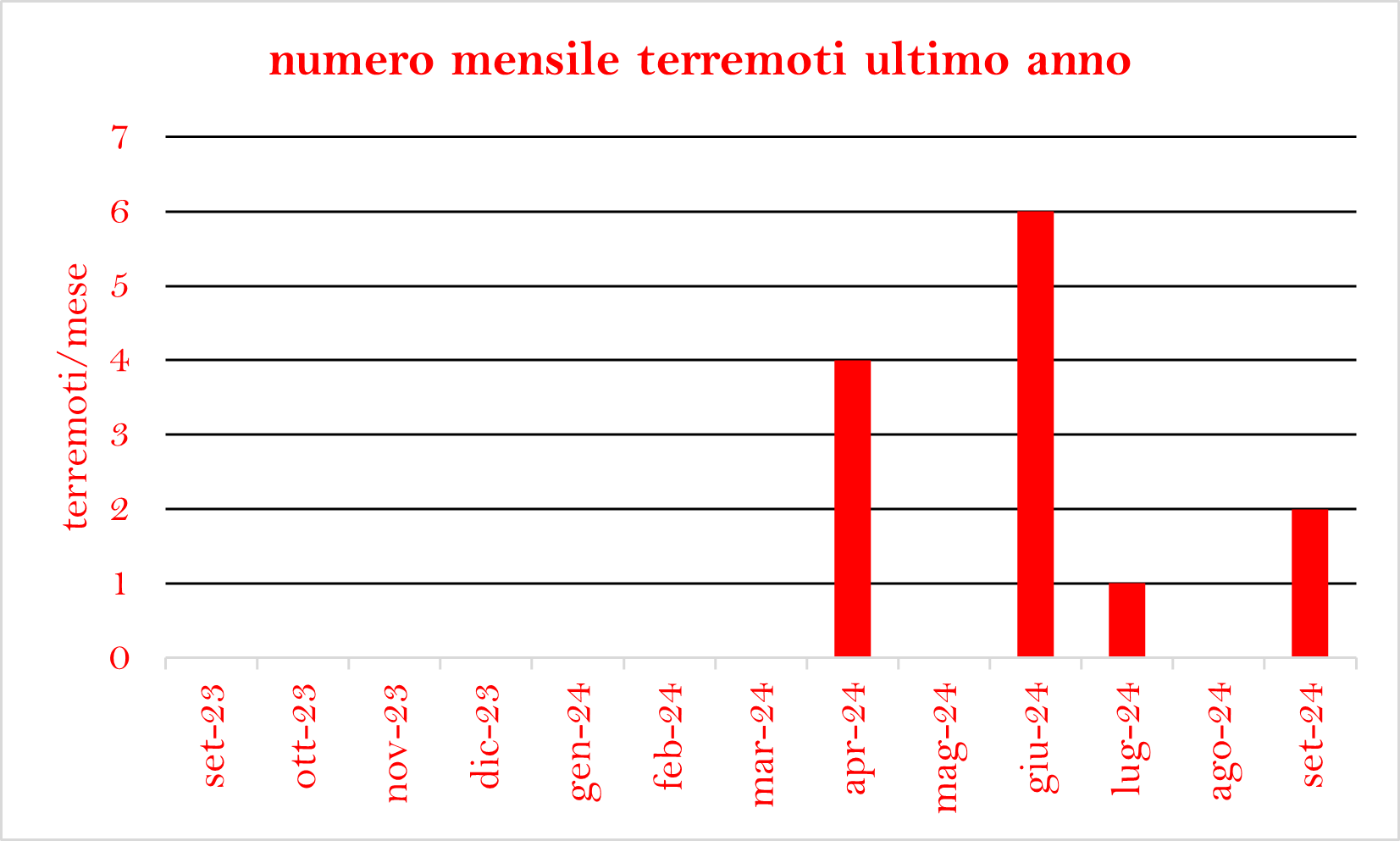

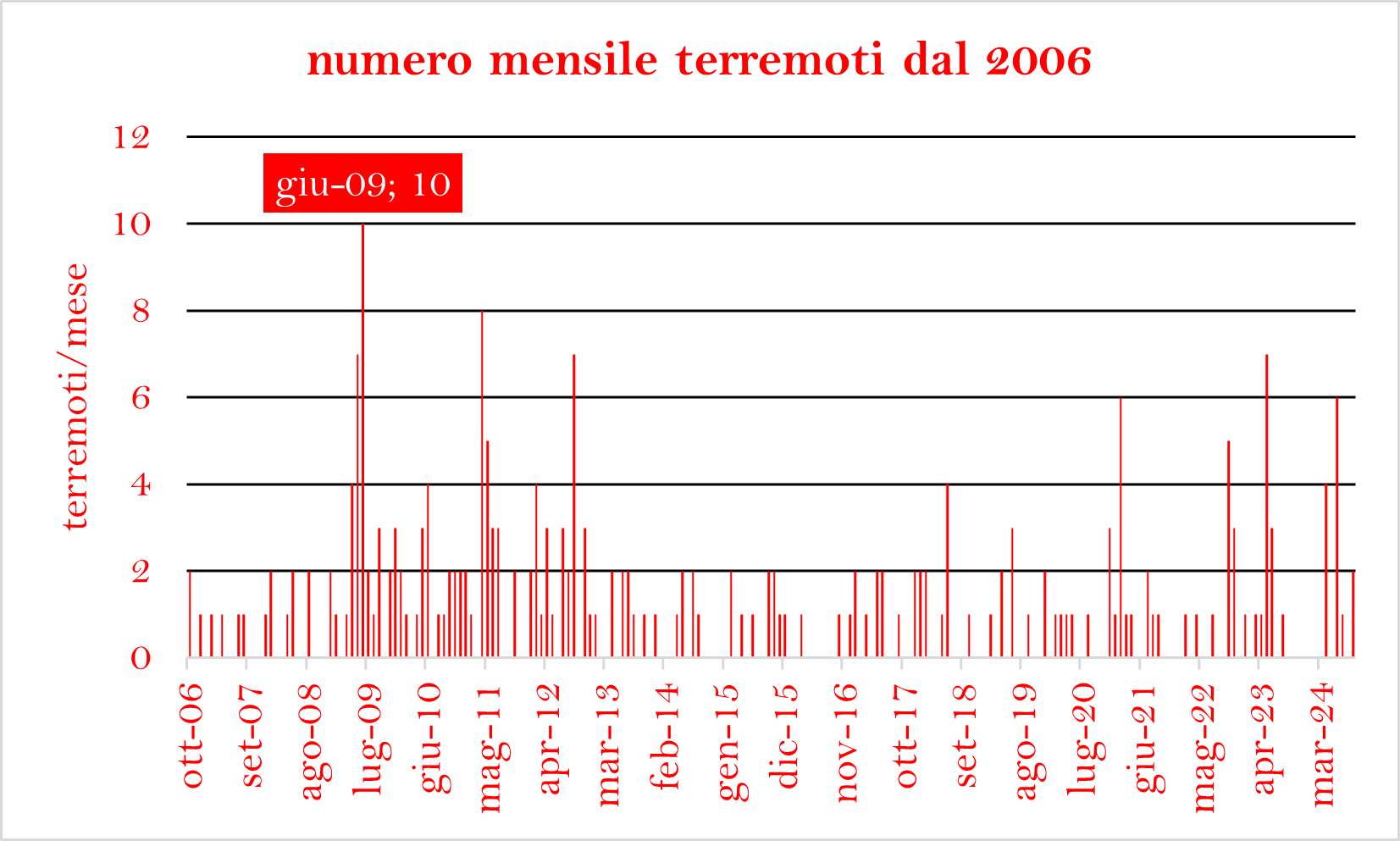

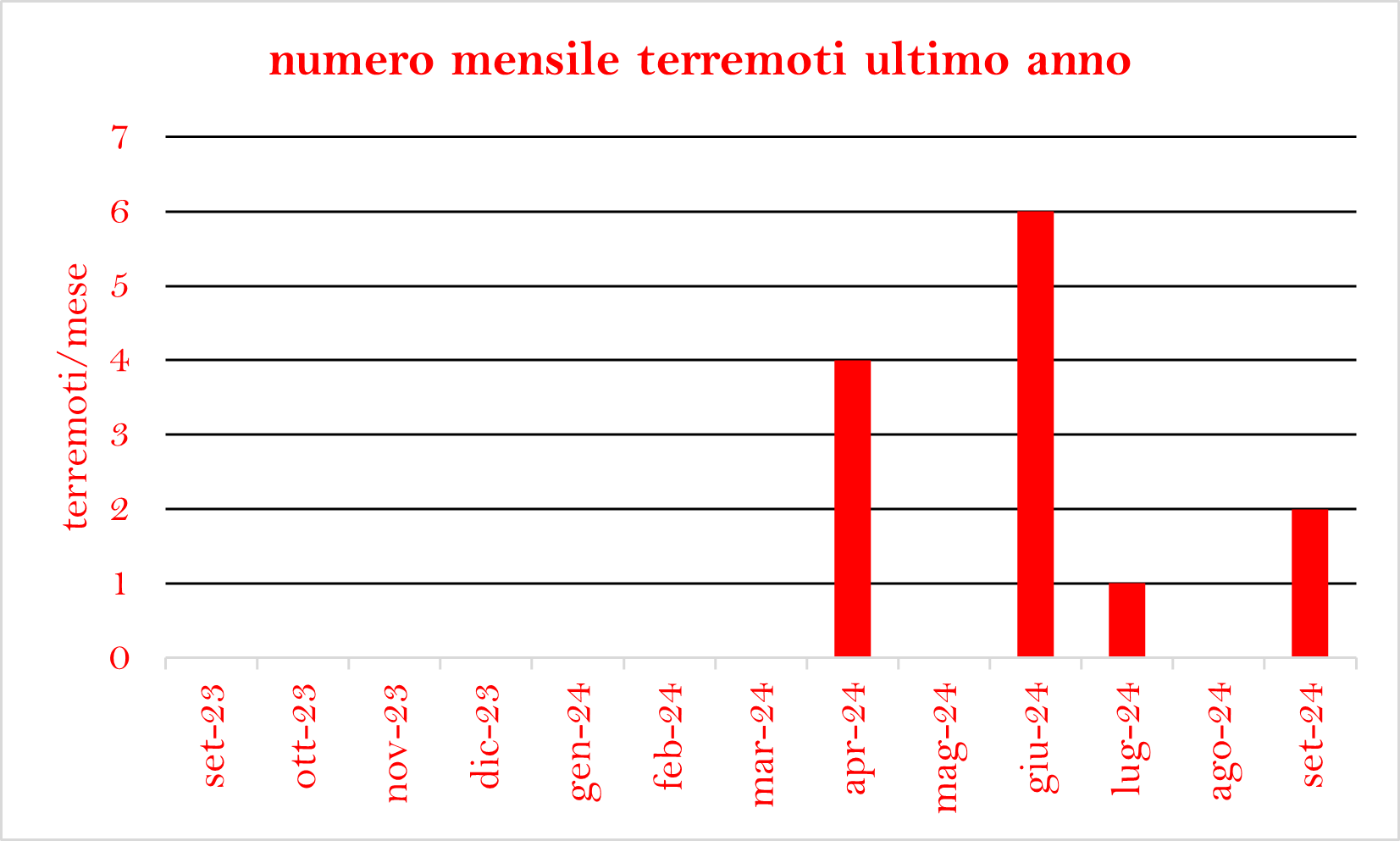

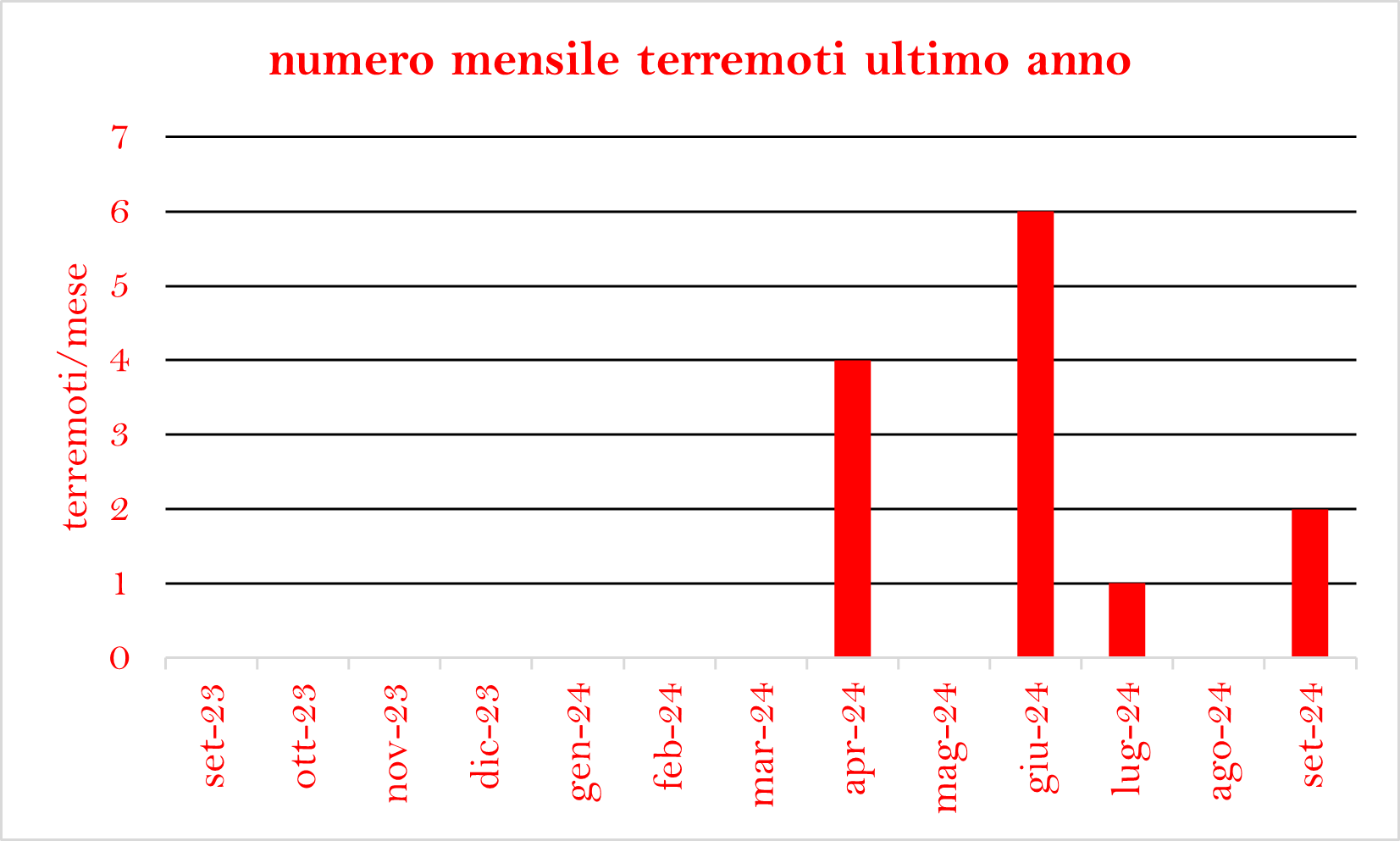

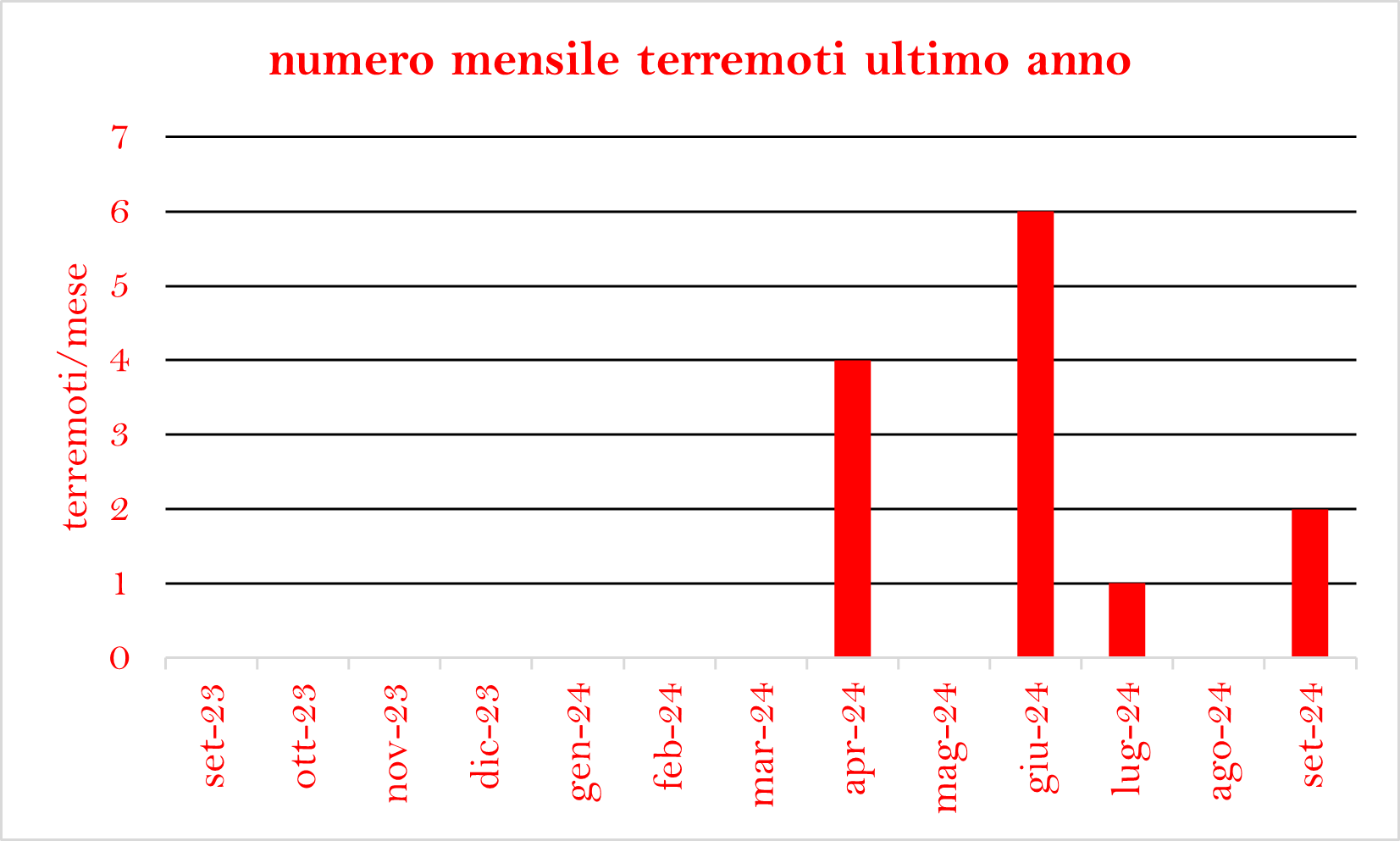

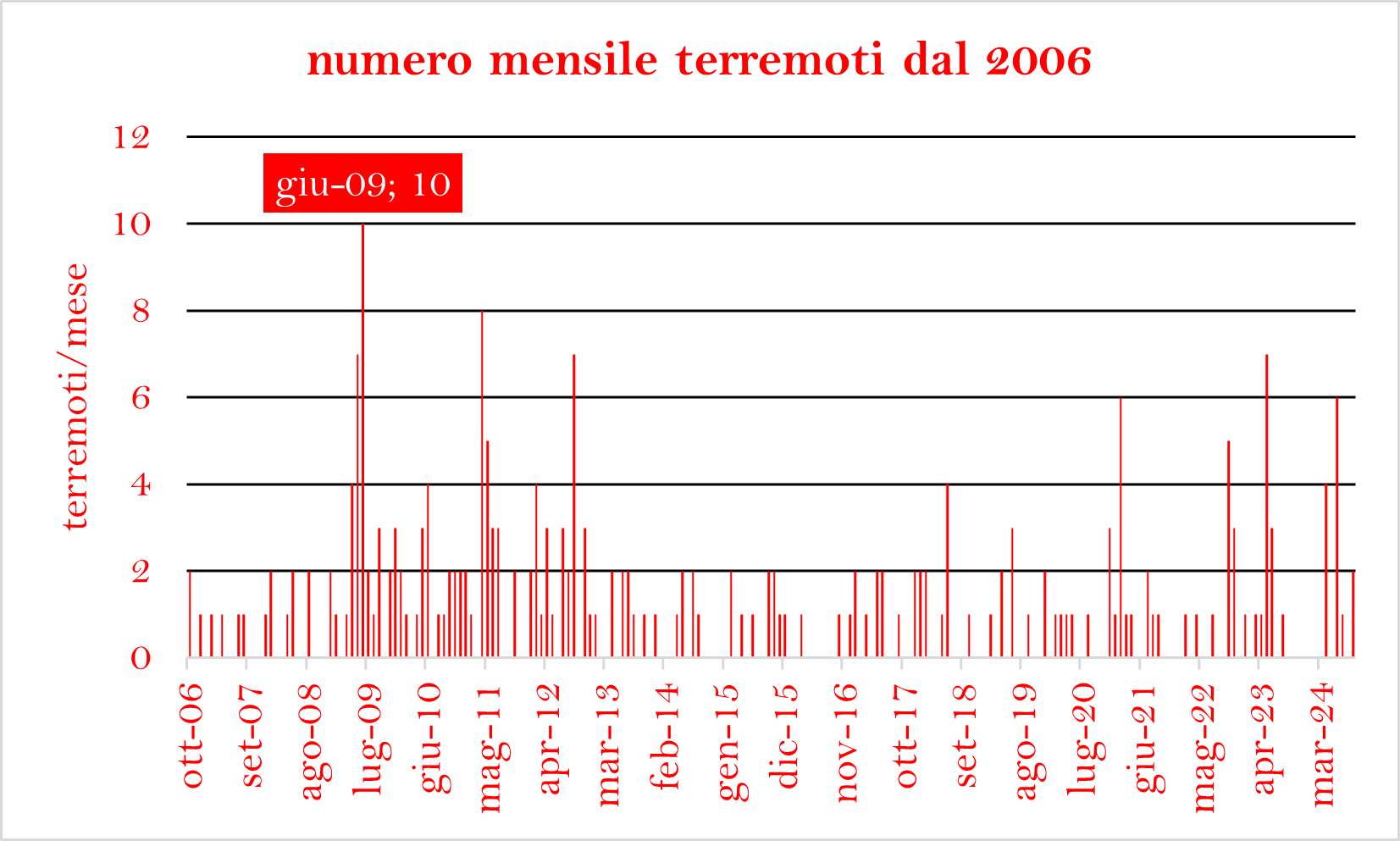

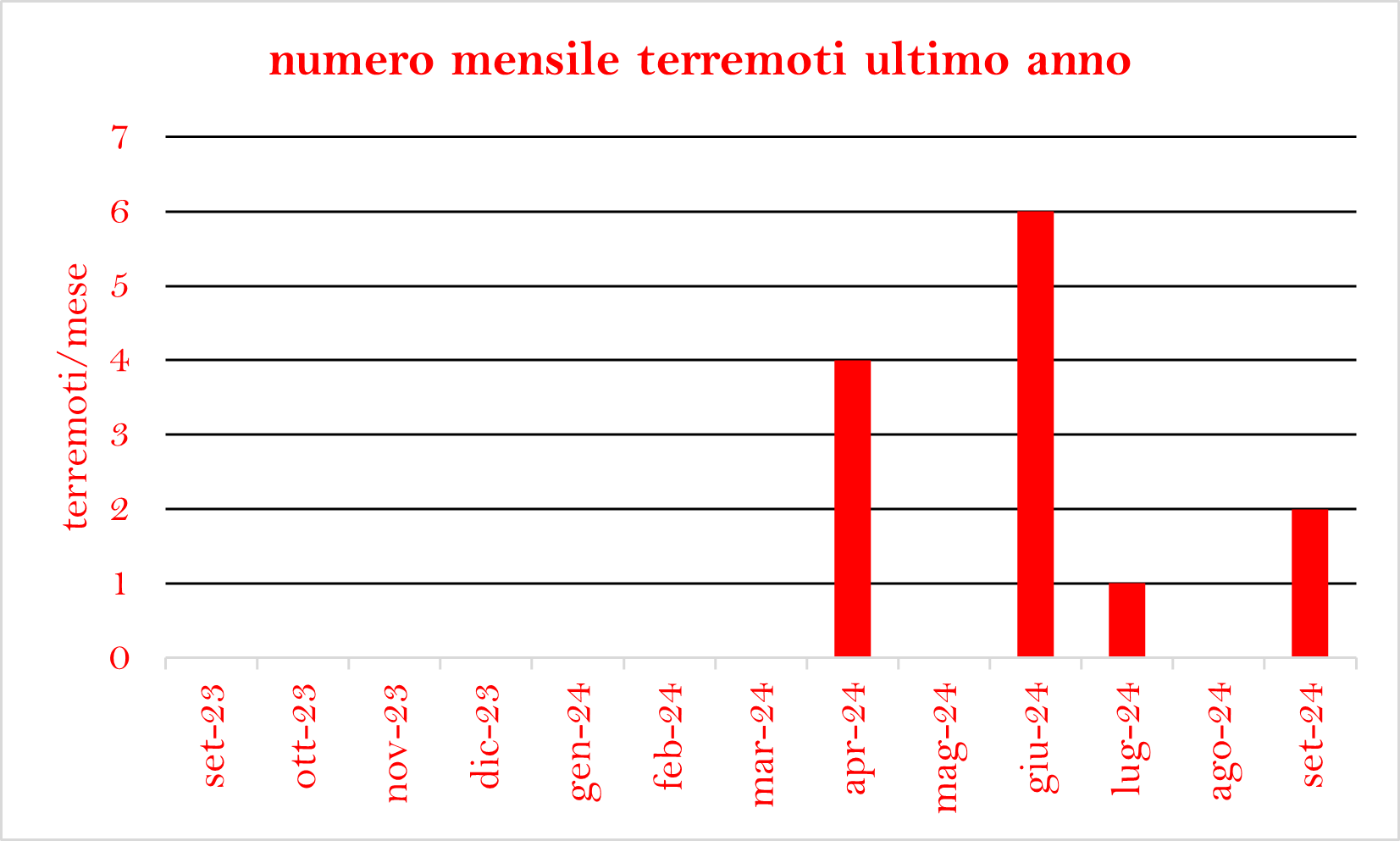

Numero di terremoti mensili

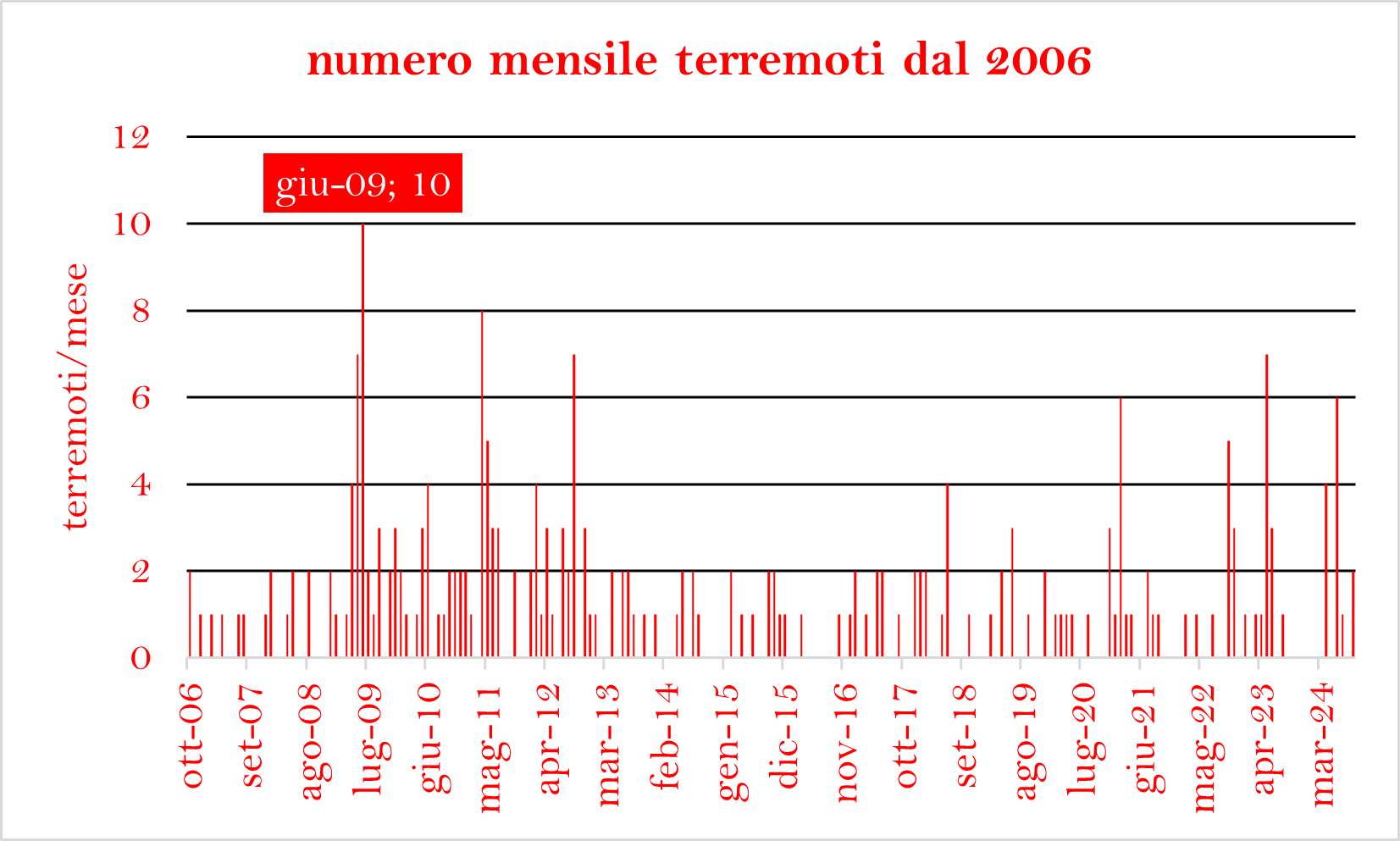

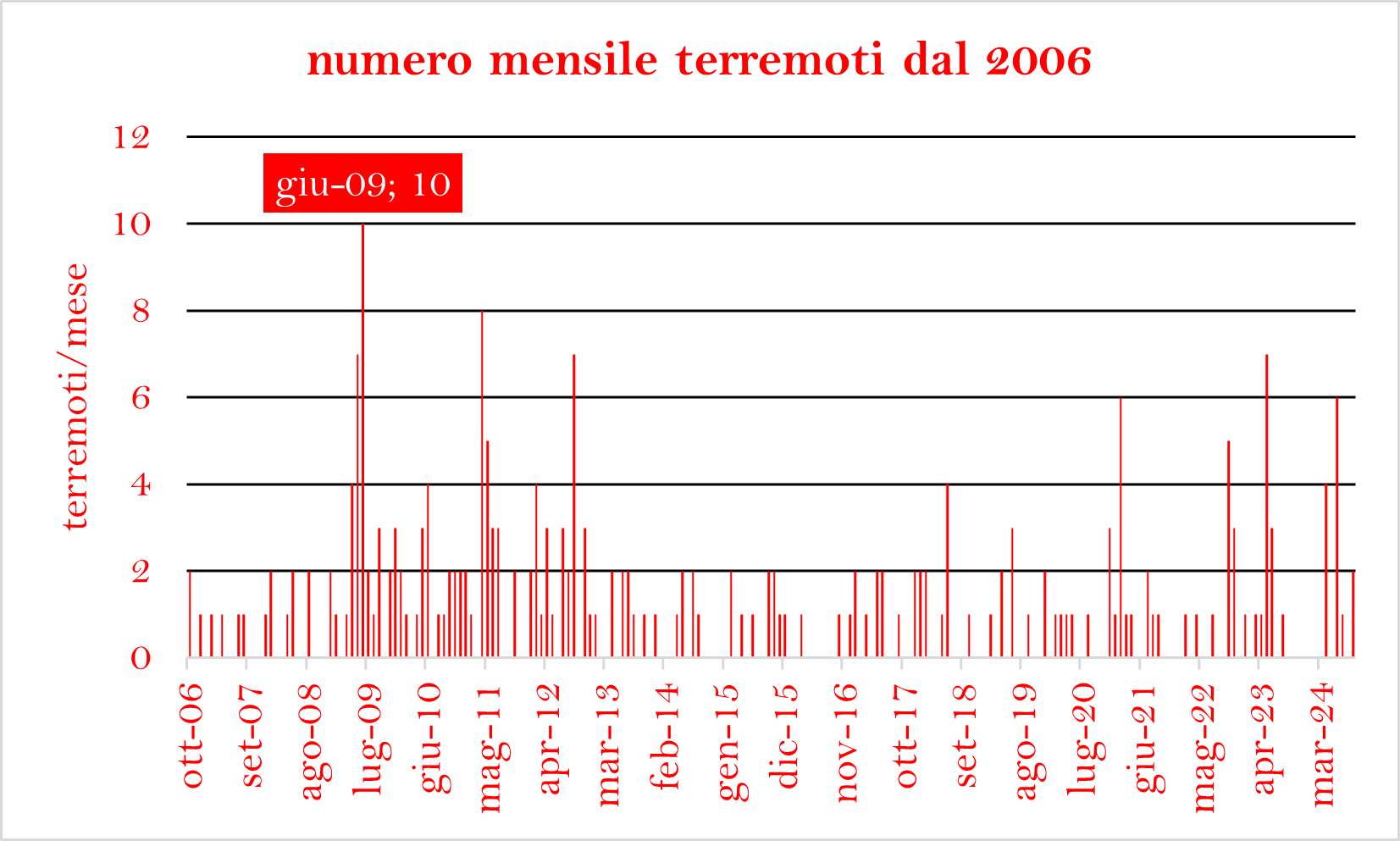

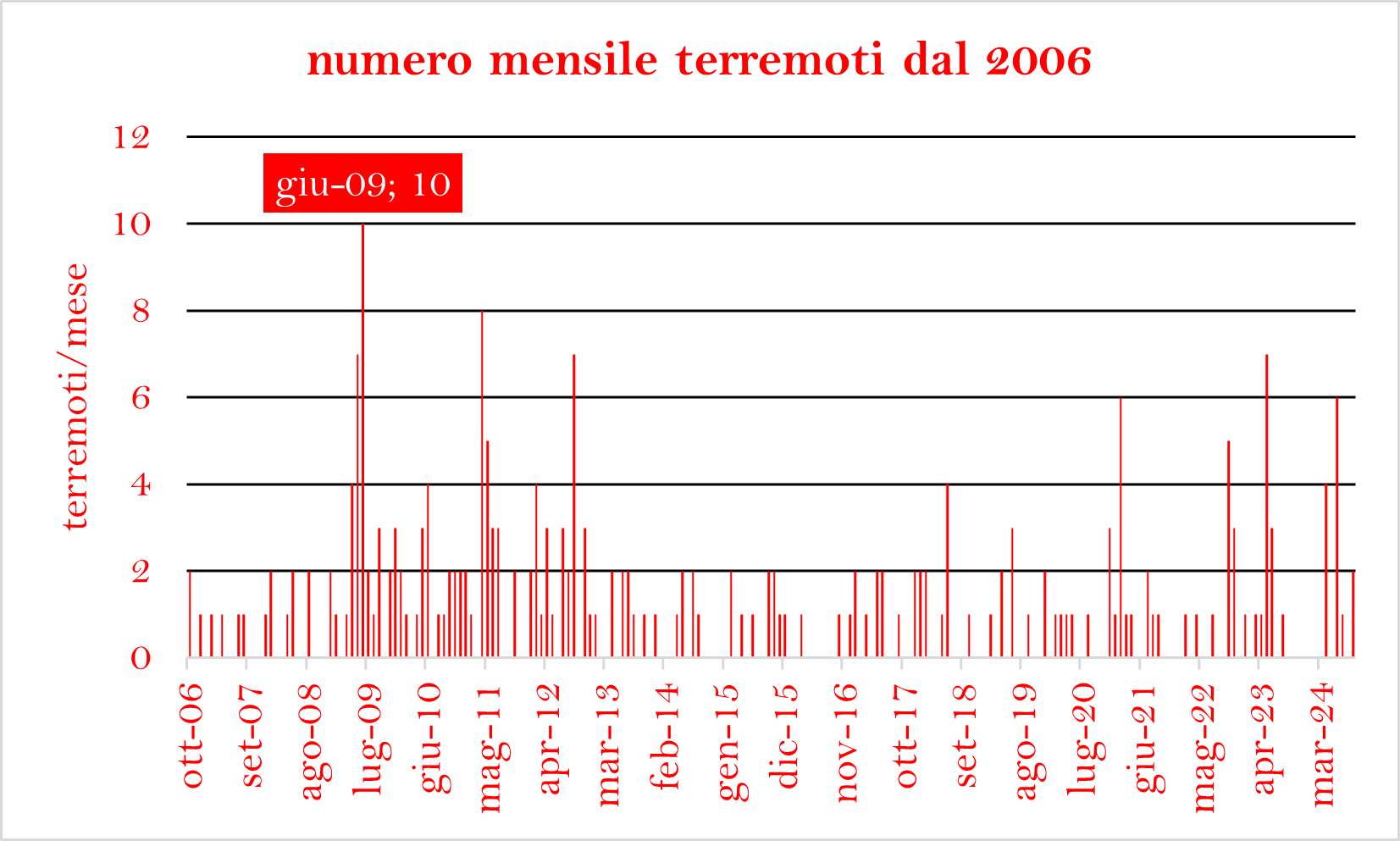

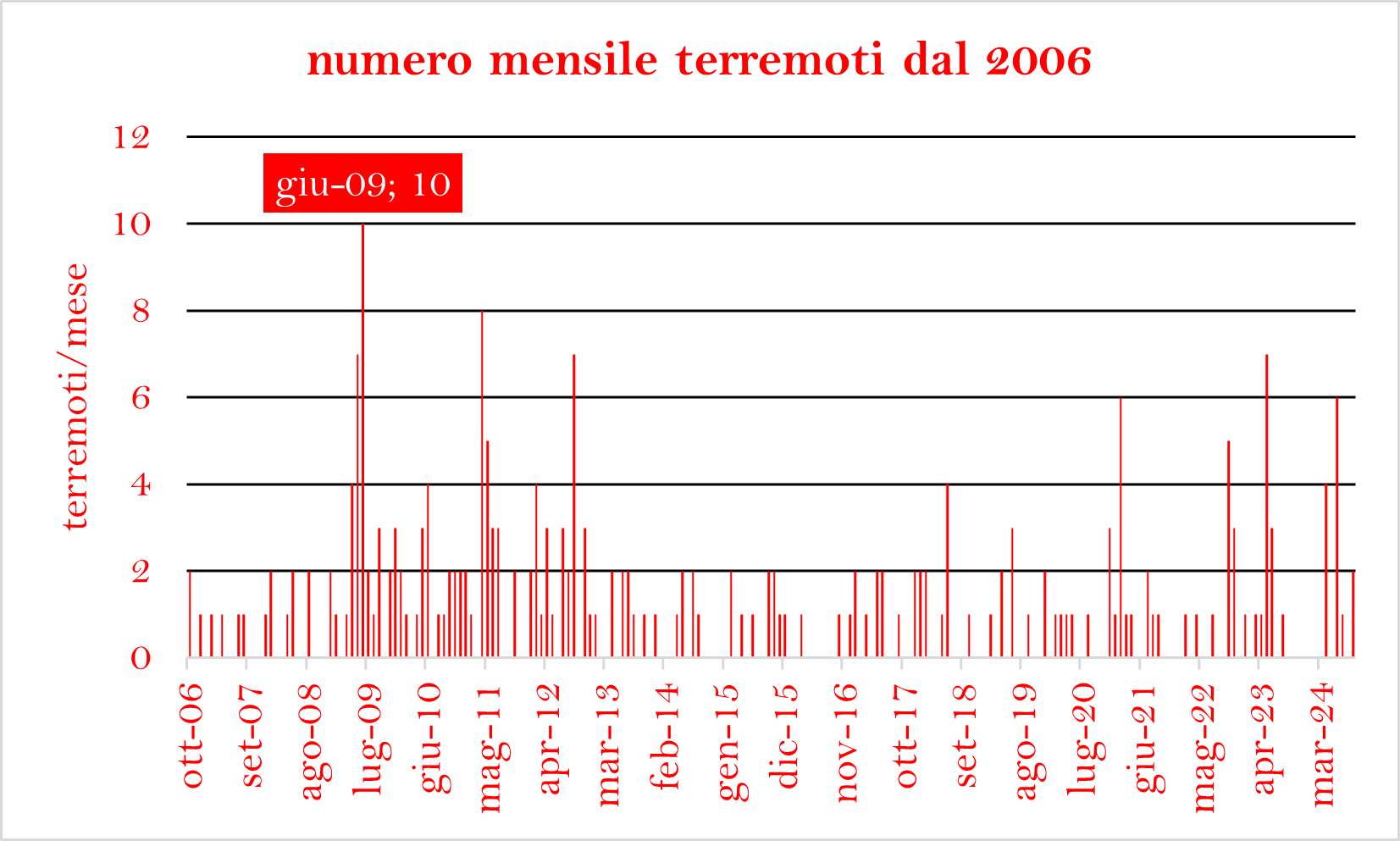

Dal 2006 questa faglia ha generato 238 terremoti, pertanto, mediamente si registra un terremoto al mese (1,0). Attualmente il mese di settembre, con 2 eventi, sta facendo registrare un’attività superiore alla media. Il numero massimo di terremoti mensili è stato pari a 10 nel mese di giugno del 2009 (figura 2). L’aumentata attività attuale è confermata dal grafico del numero di terremoti mensili nell’ultimo anno (figura 3).

Figura 2 – Numero terremoti mensili dal 2006 ad oggi

Figura 3 – Numero terremoti mensili ultimo anno

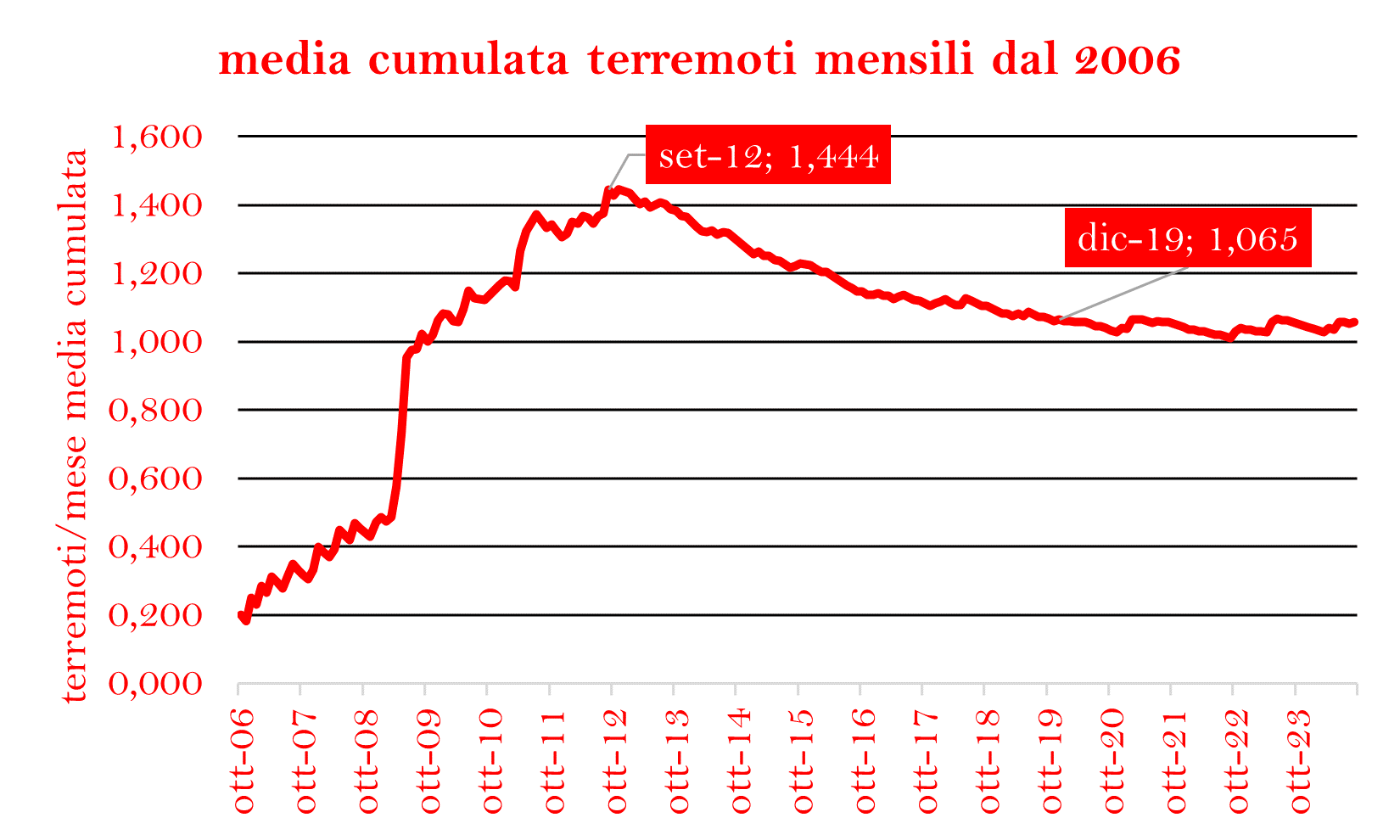

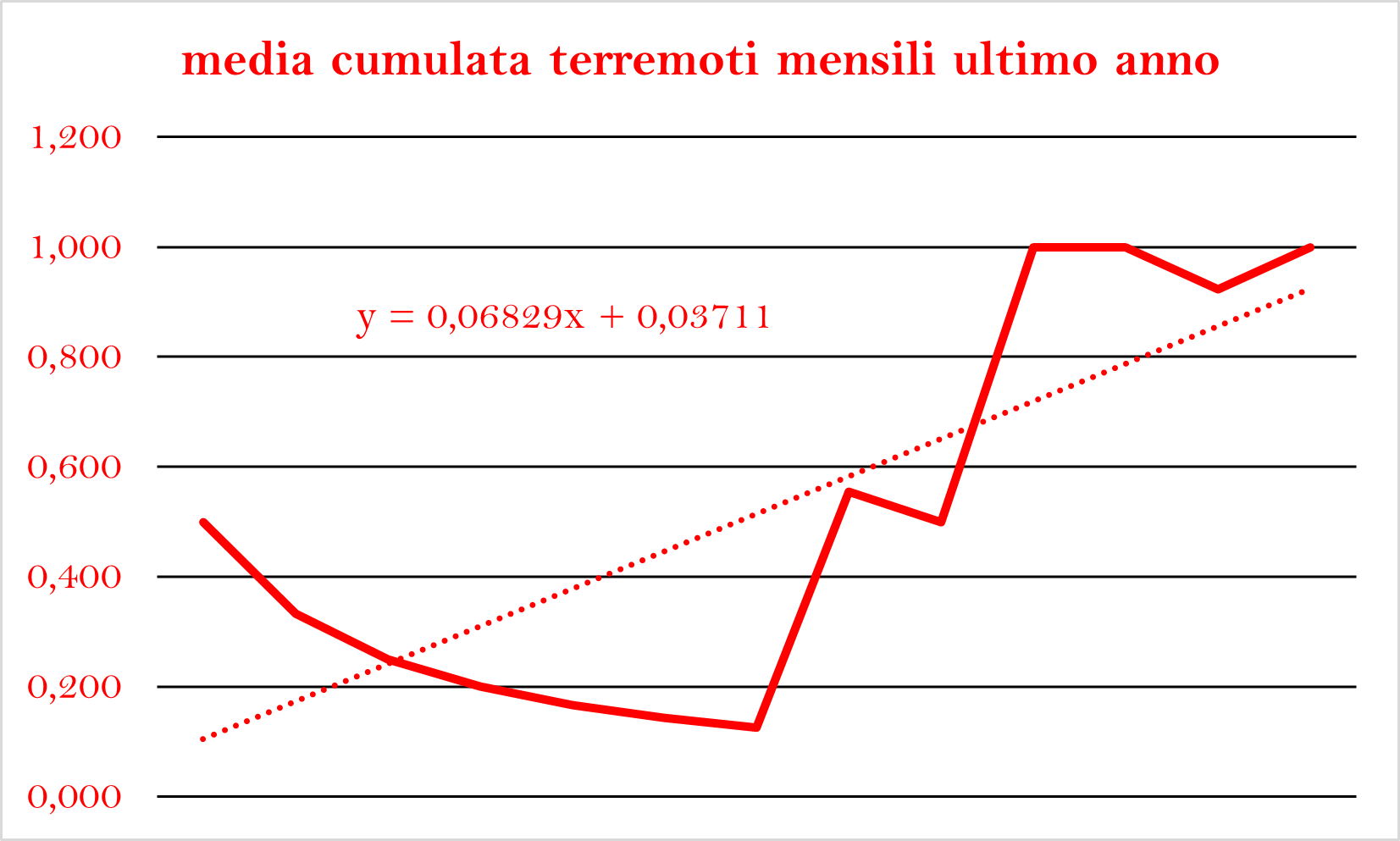

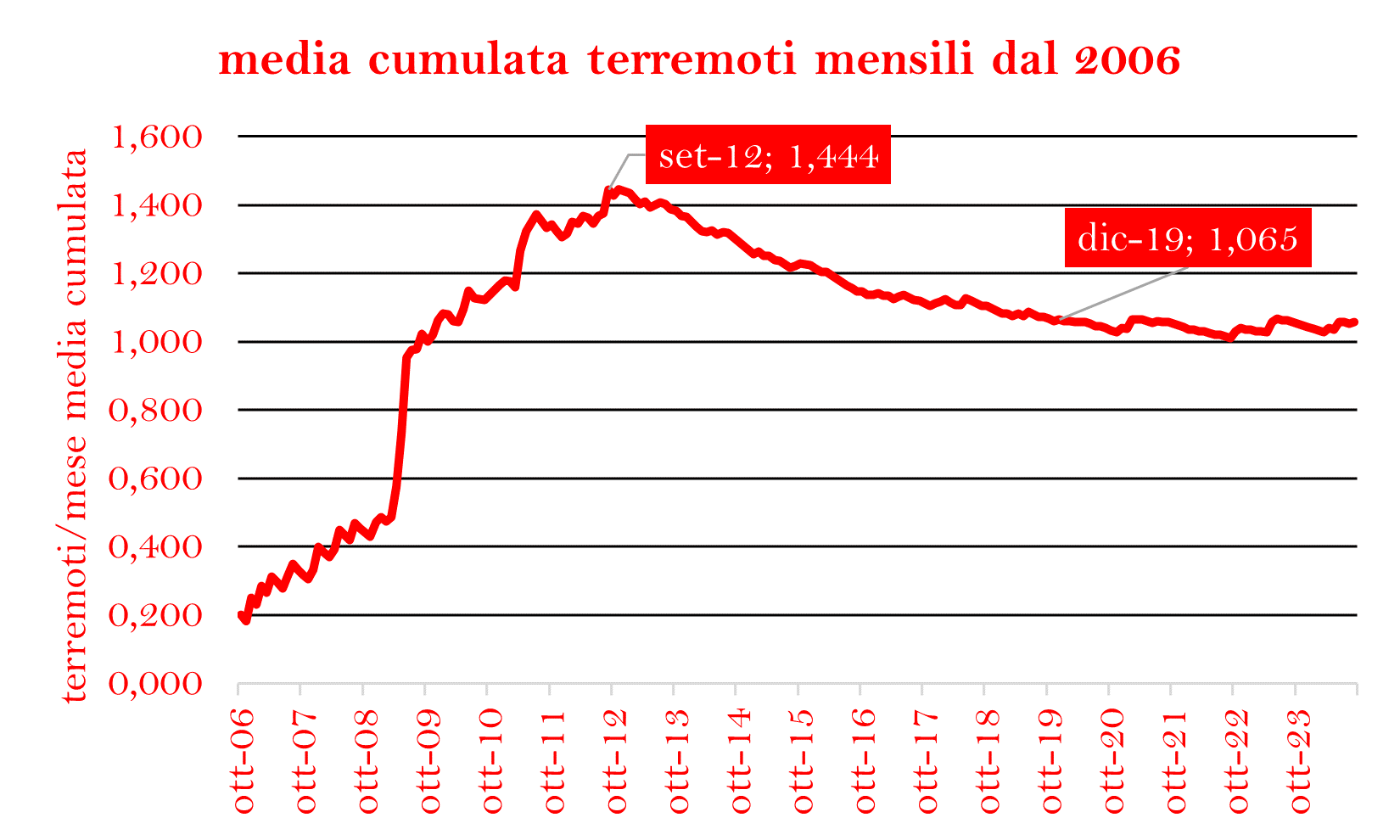

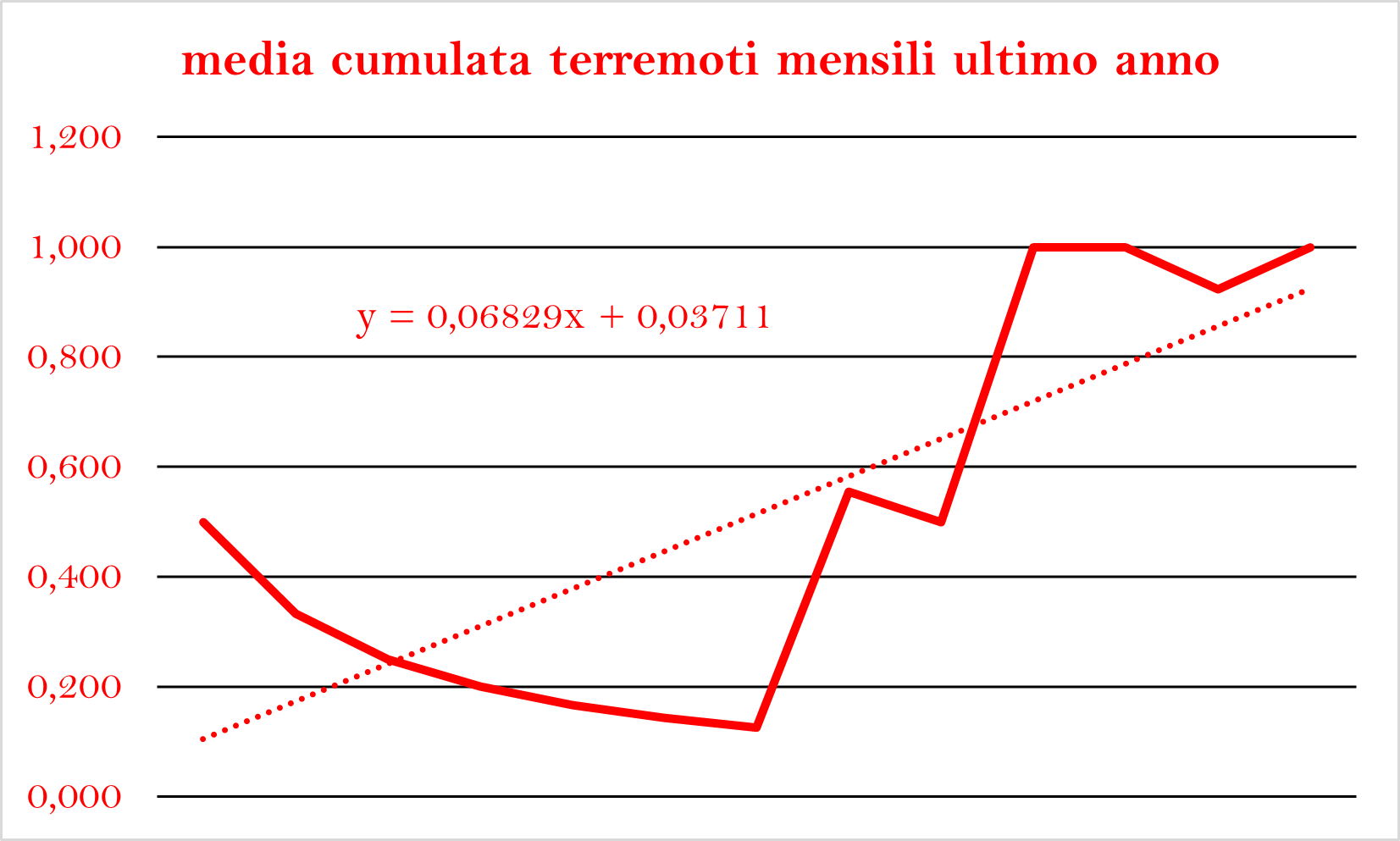

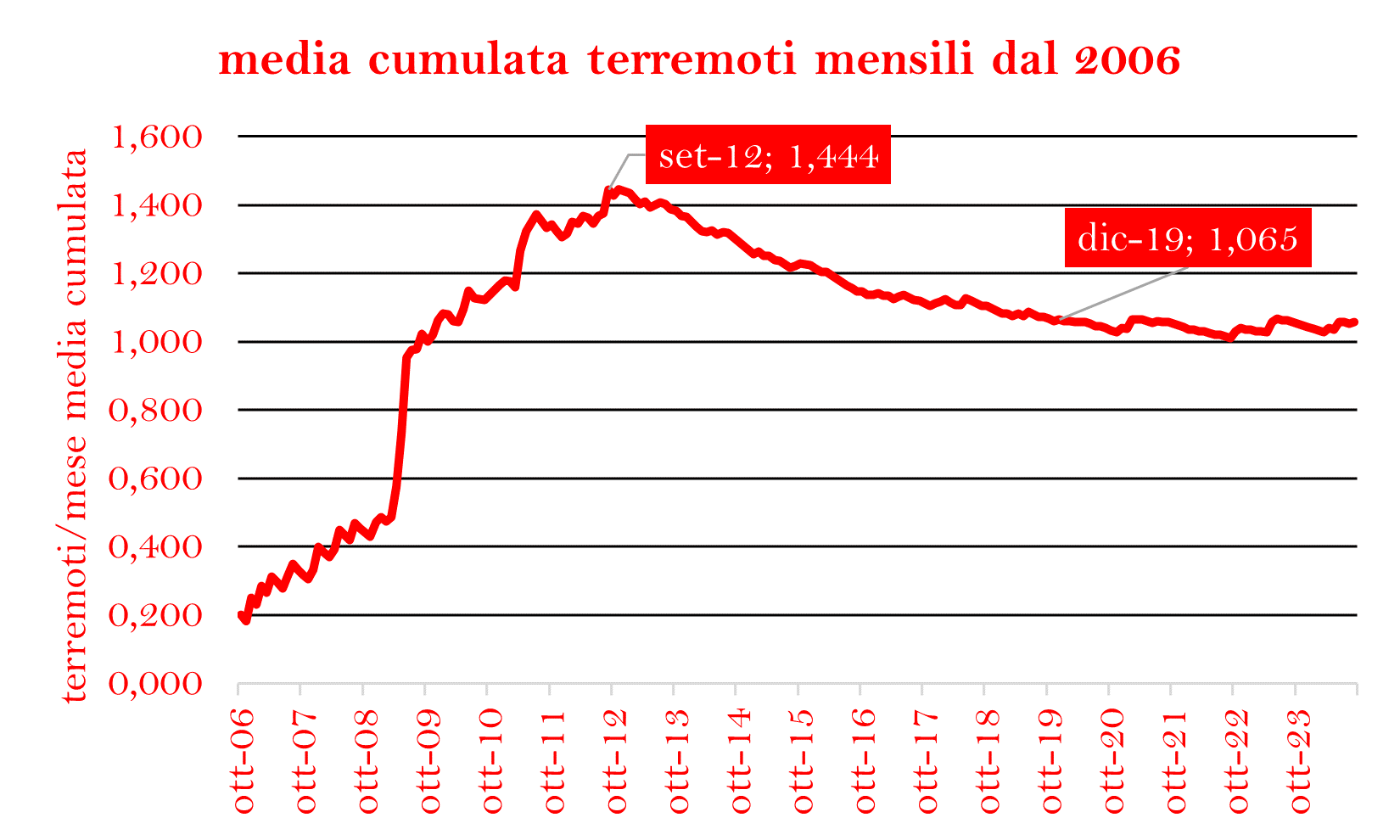

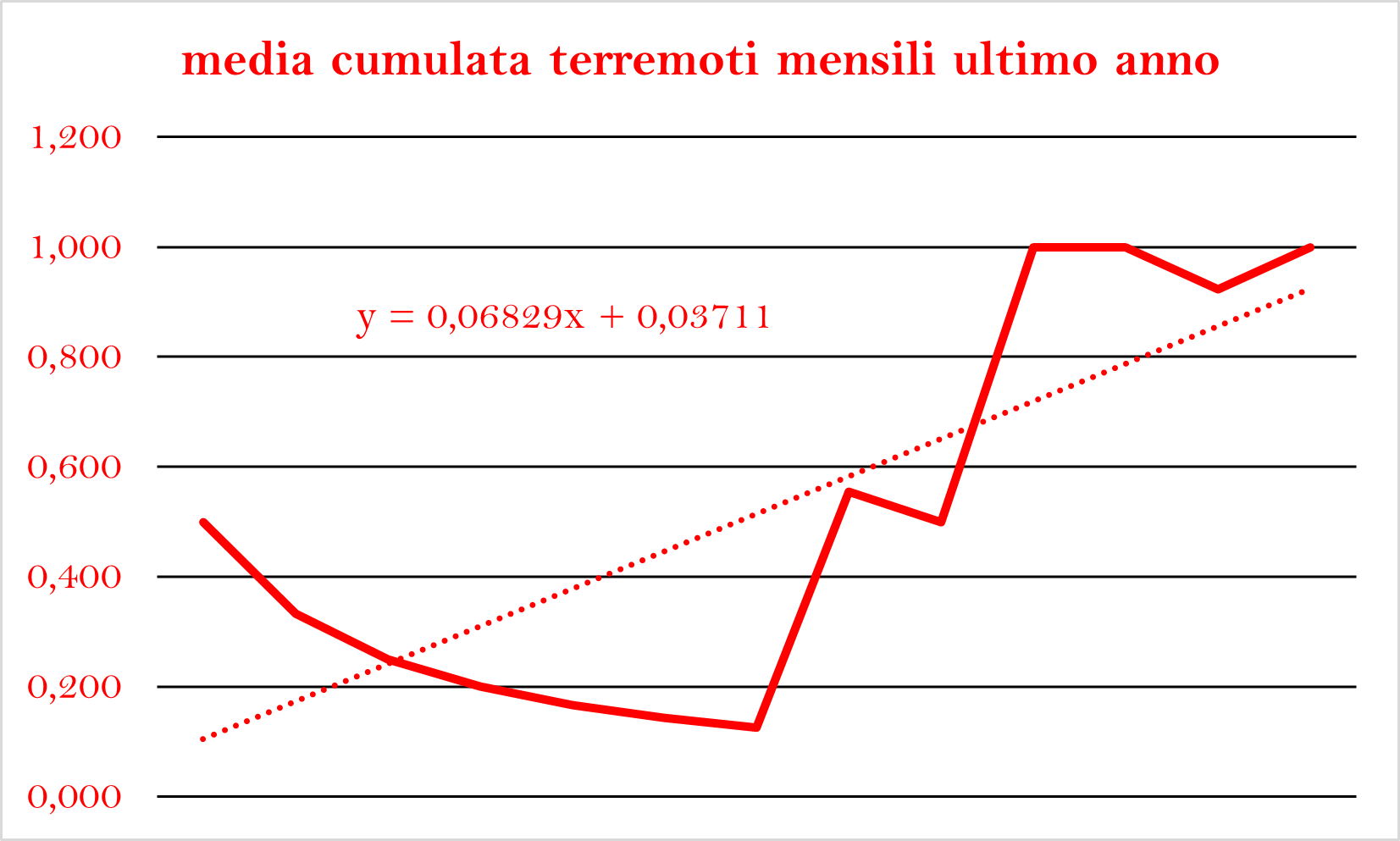

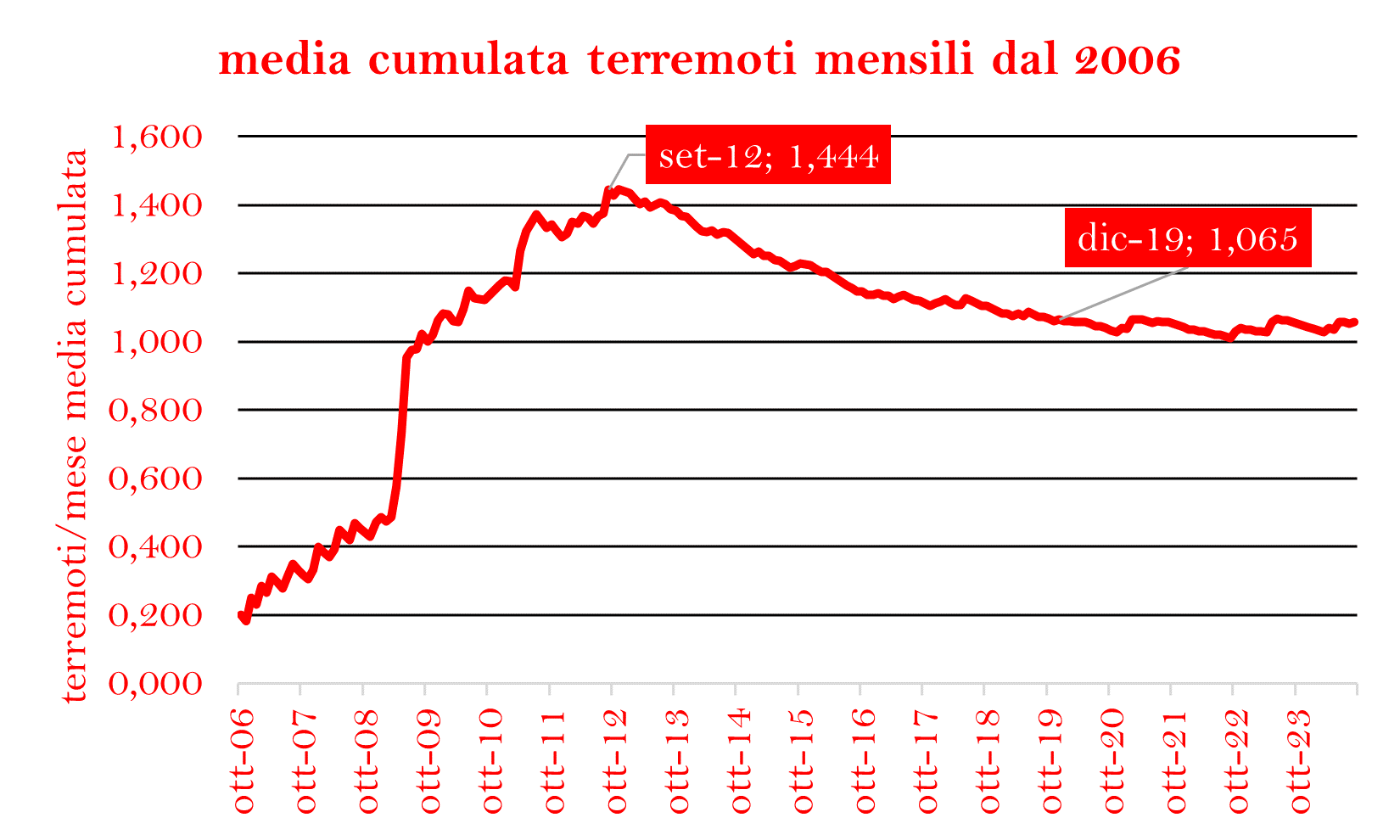

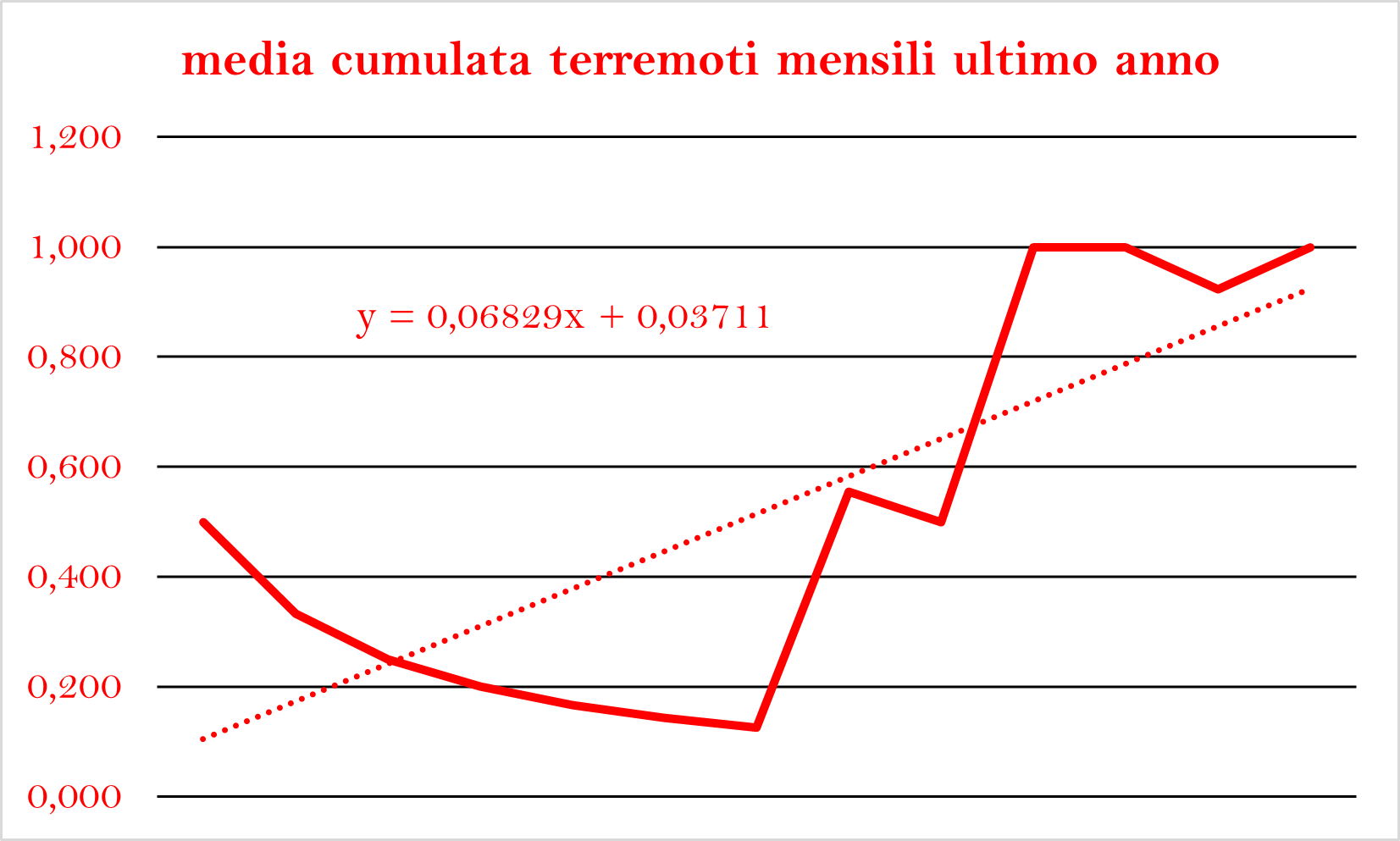

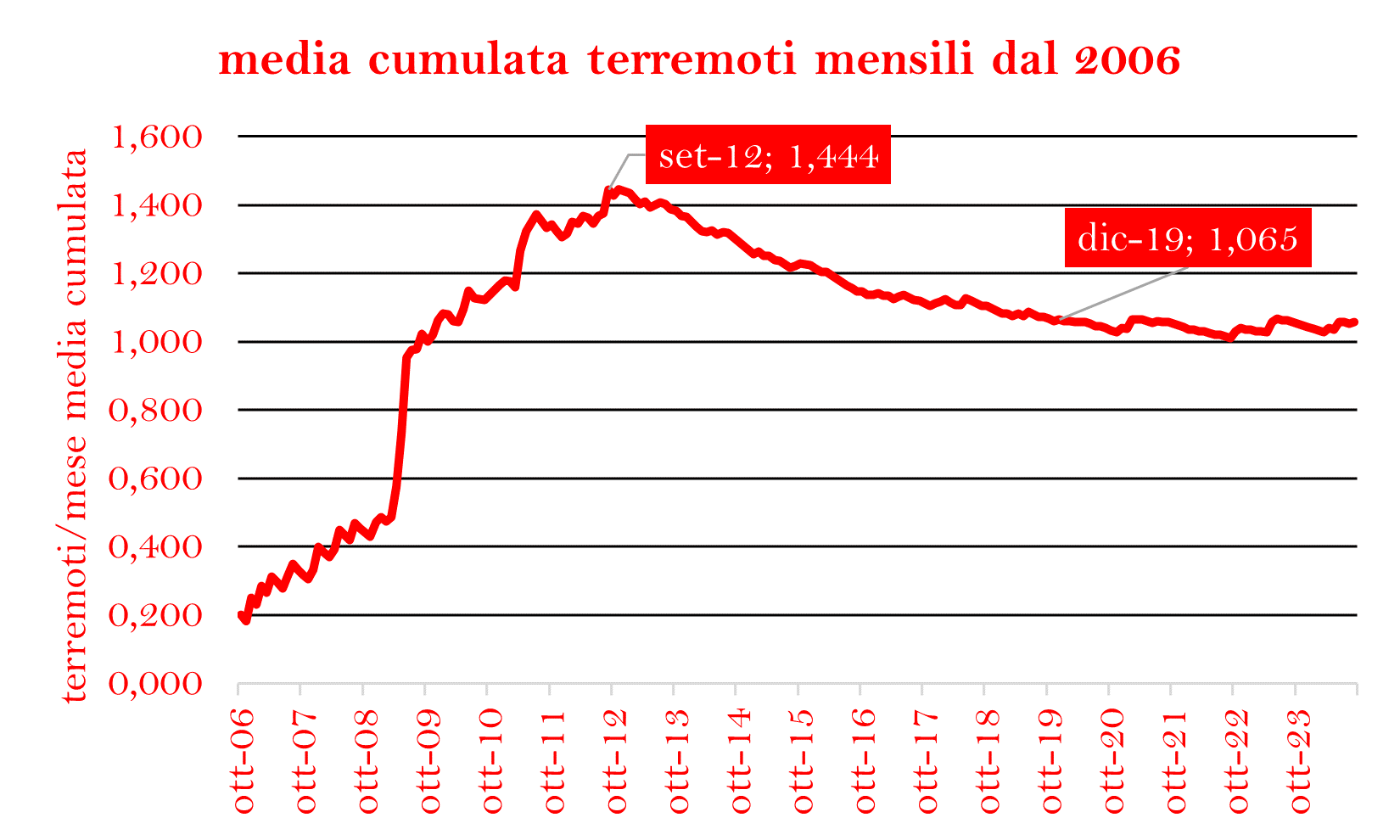

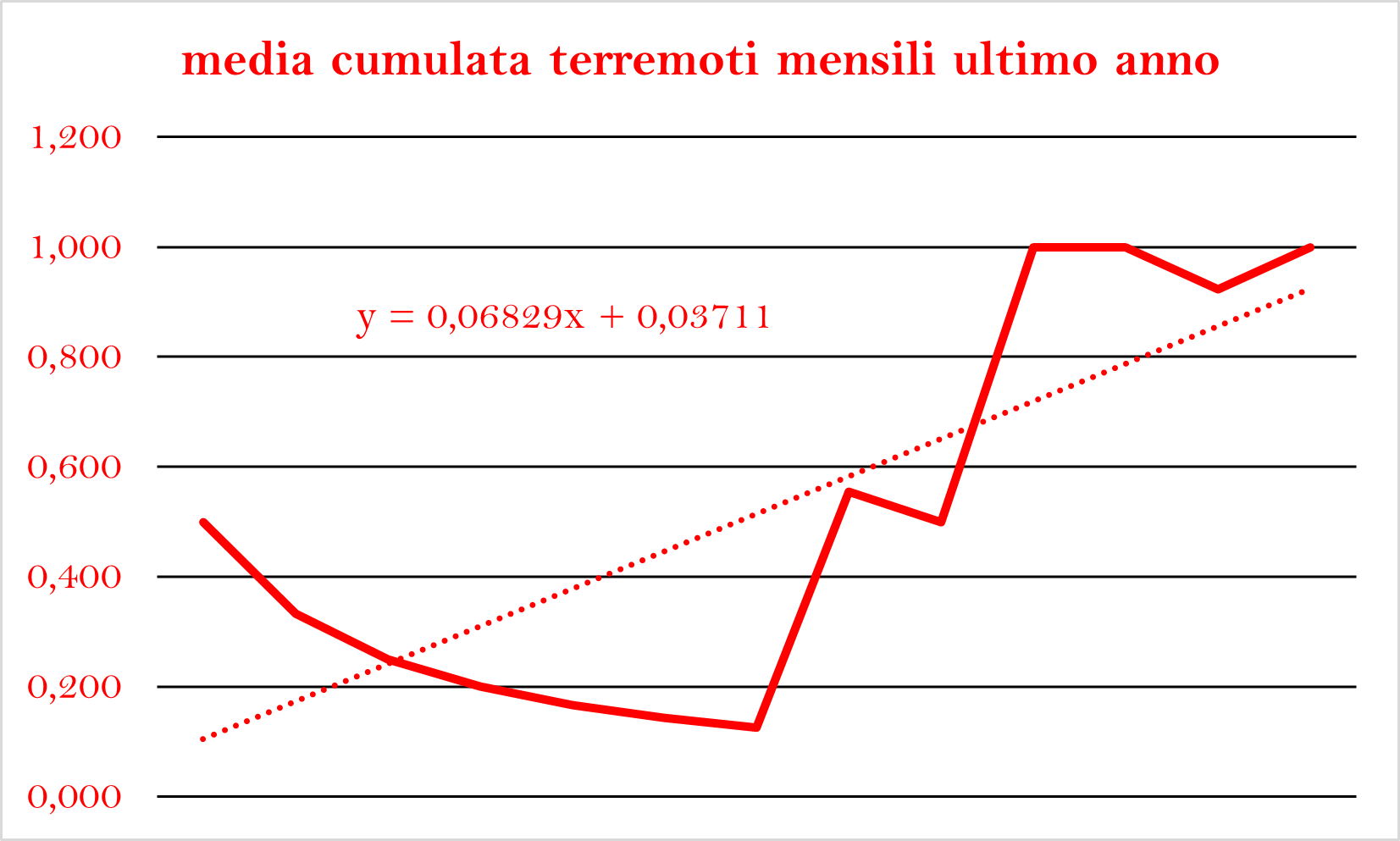

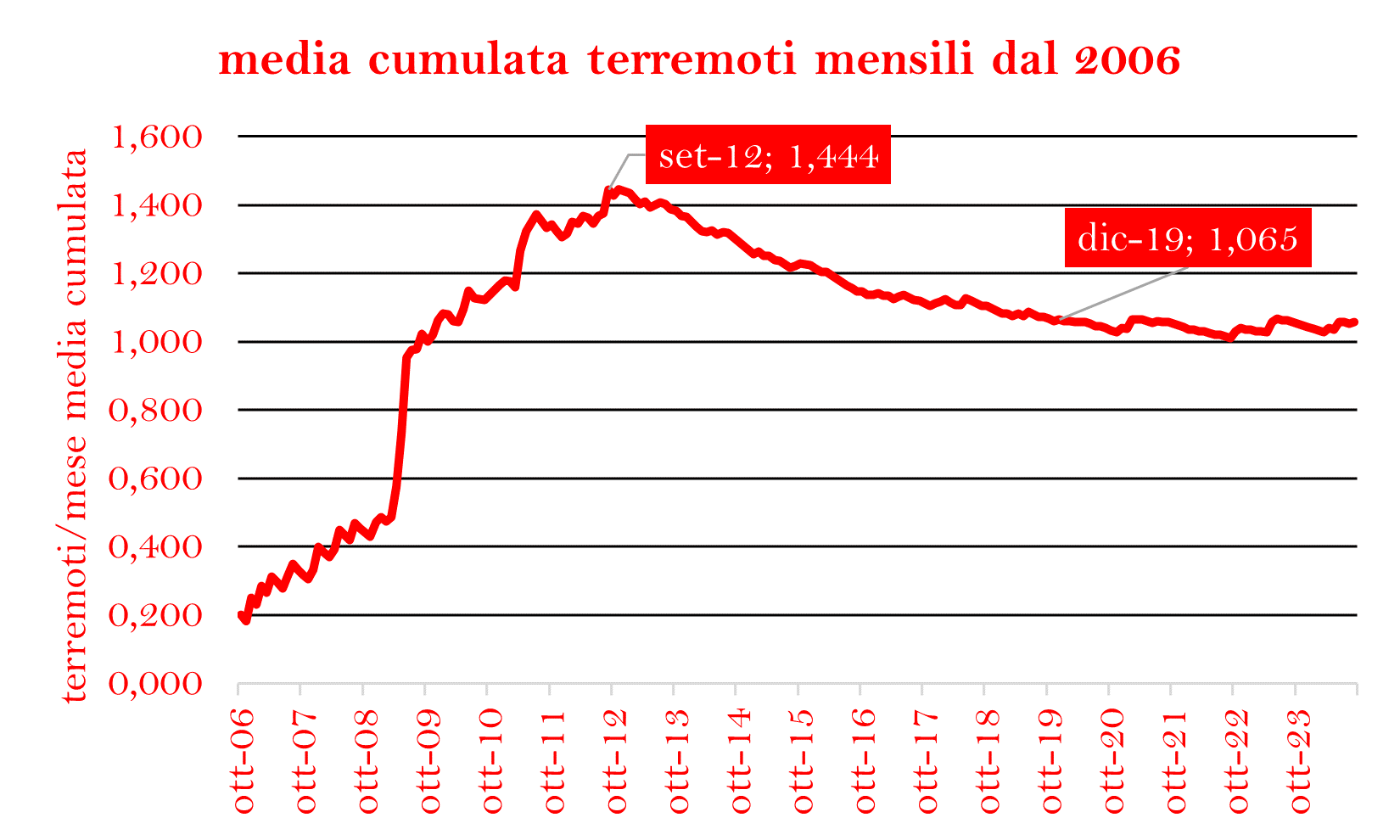

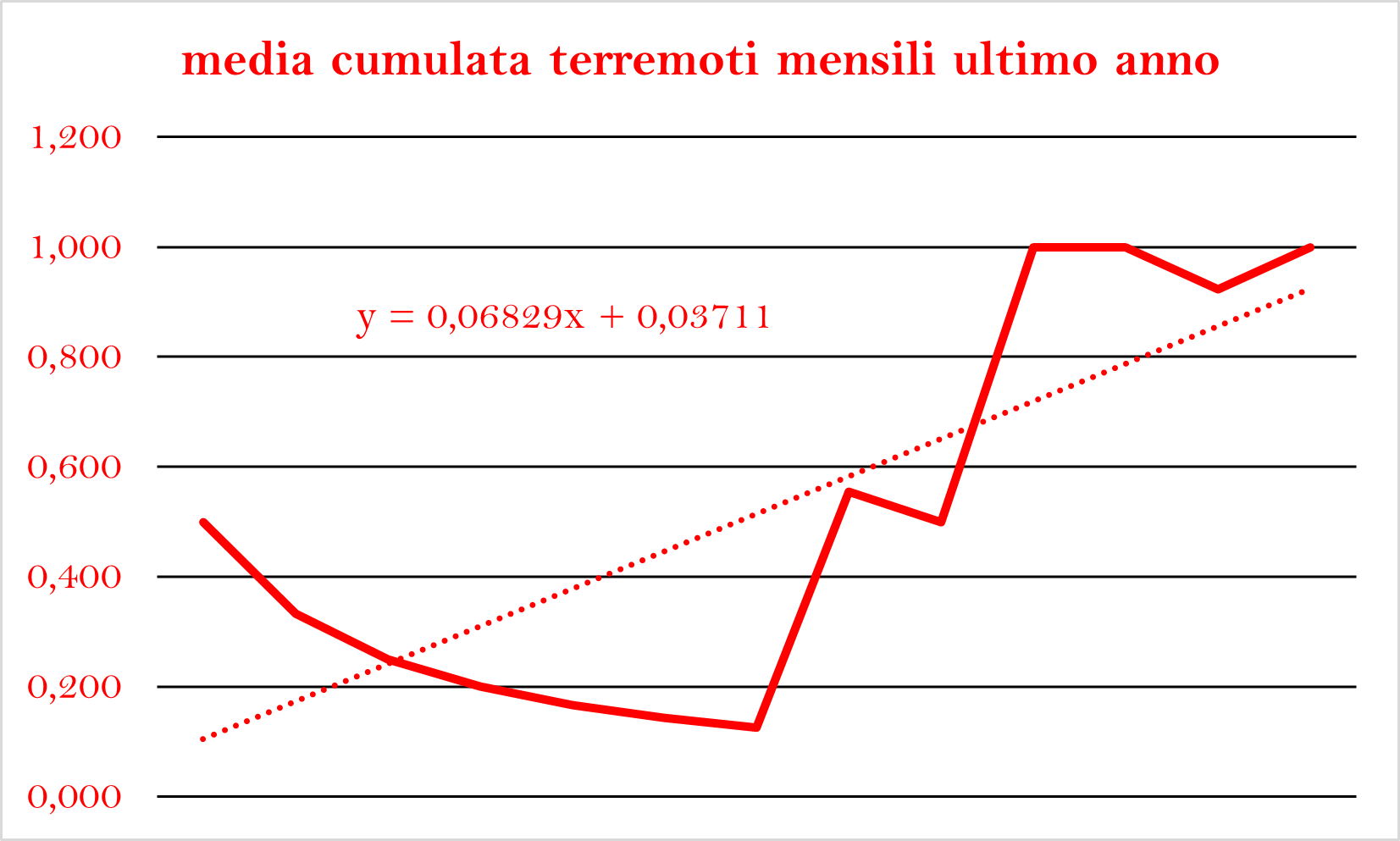

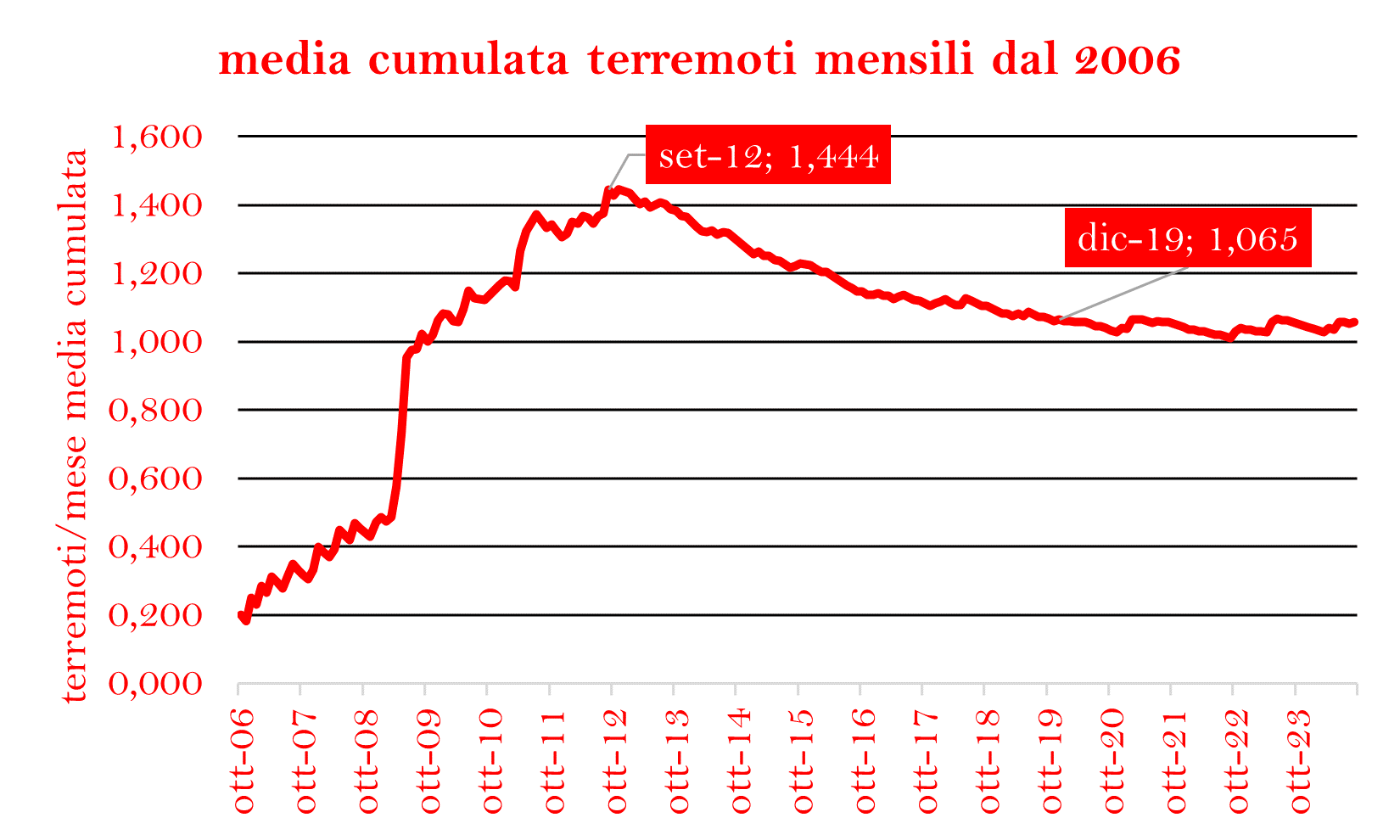

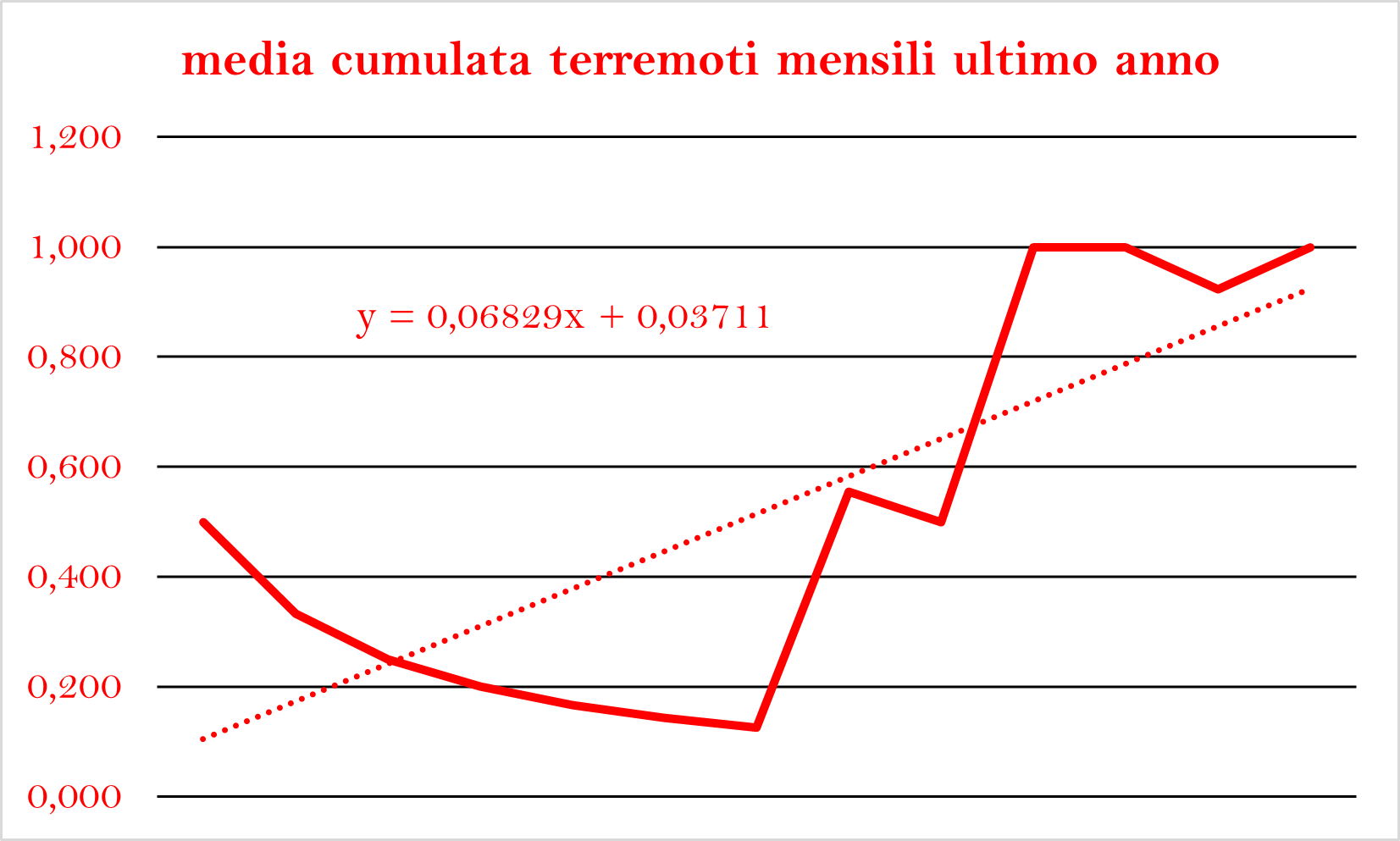

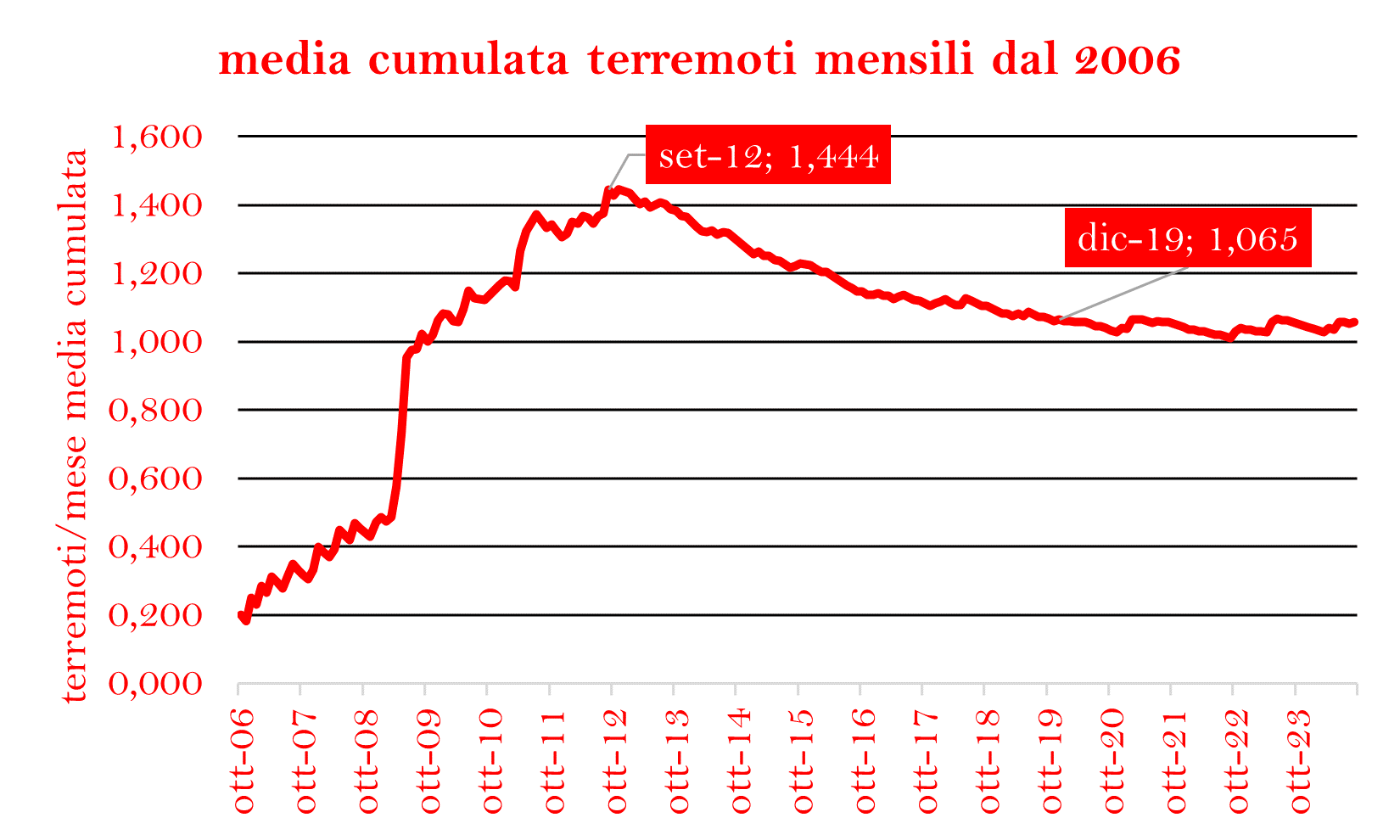

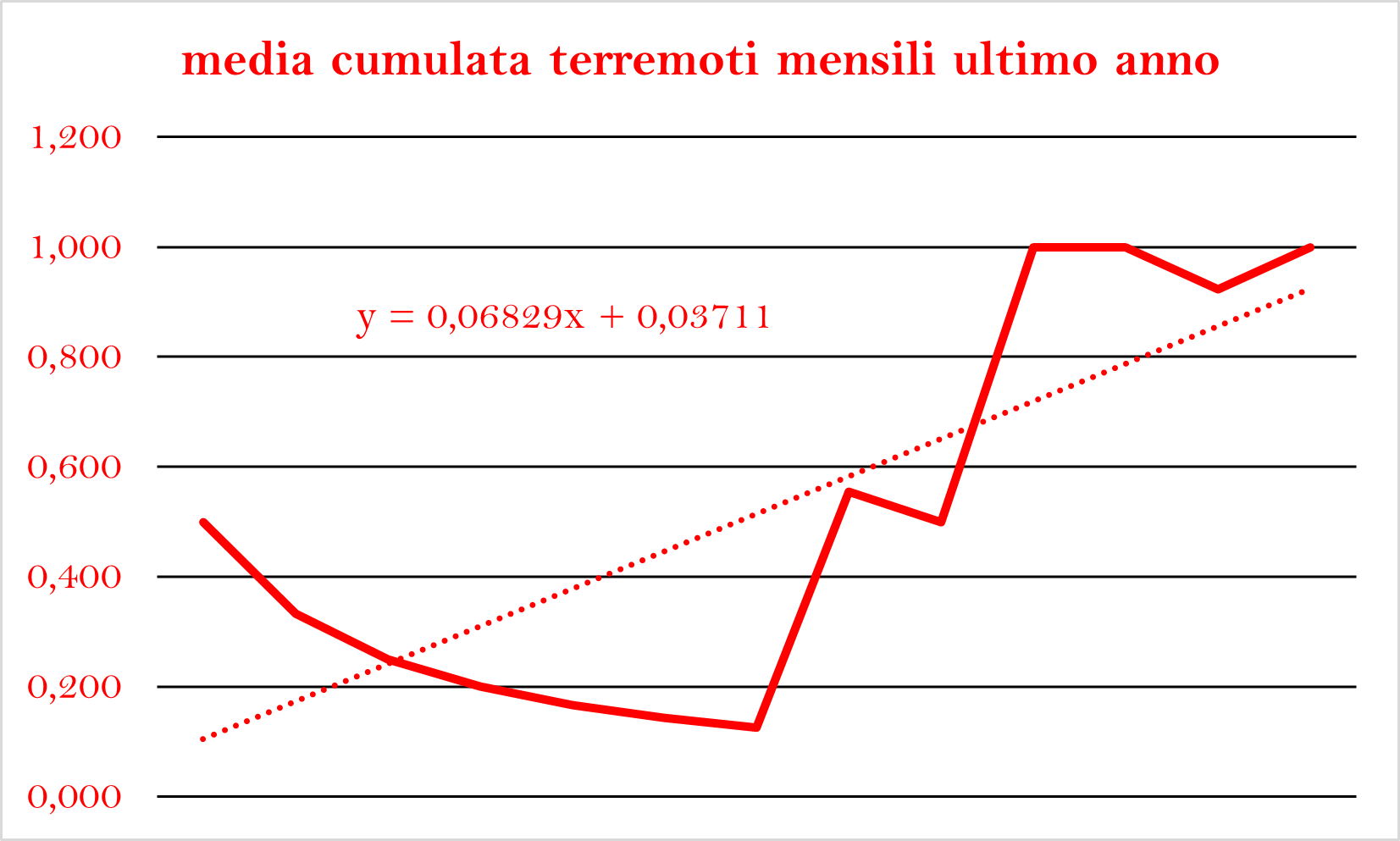

Nel grafico di figura 4 è riportata la media cumulata del numero di terremoti mensili, quella cioè ottenuta mediando il numero di terremoti di tutti i mesi precedenti a quello in esame. L’attività media mensile mostra un incremento fino al settembre 2012, quindi una diminuzione fino al dicembre 2019 seguito da sostanziale stabilità (con picchi inferiori al precedente); il dettaglio relativo all’ultimo anno conferma l’attuale tendenza all’incremento dell’attività sismica (figura 5).

Figura 4 – Media cumulata terremoti mensili dal 2006

Figura 5 – Media cumulata terremoti mensili ultimo anno

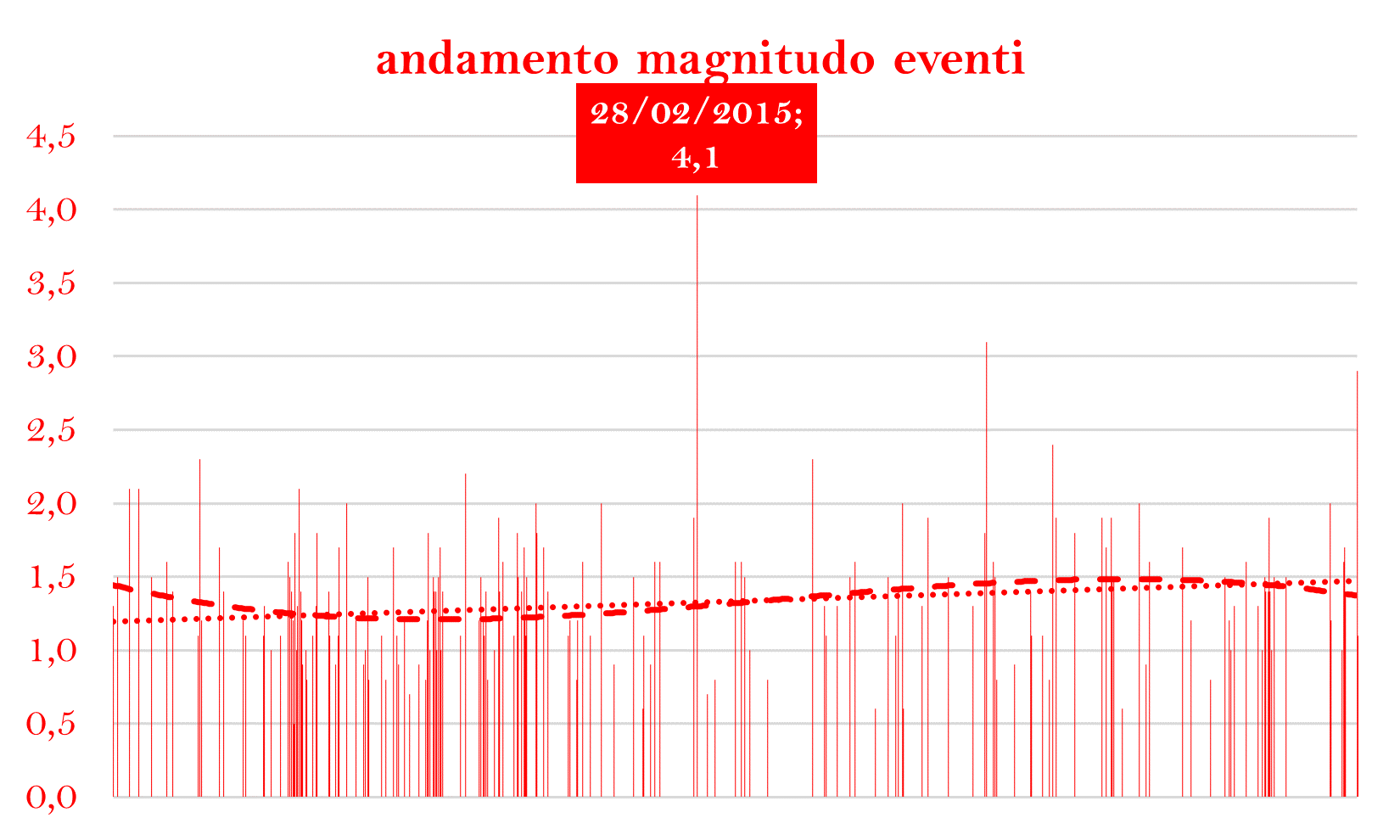

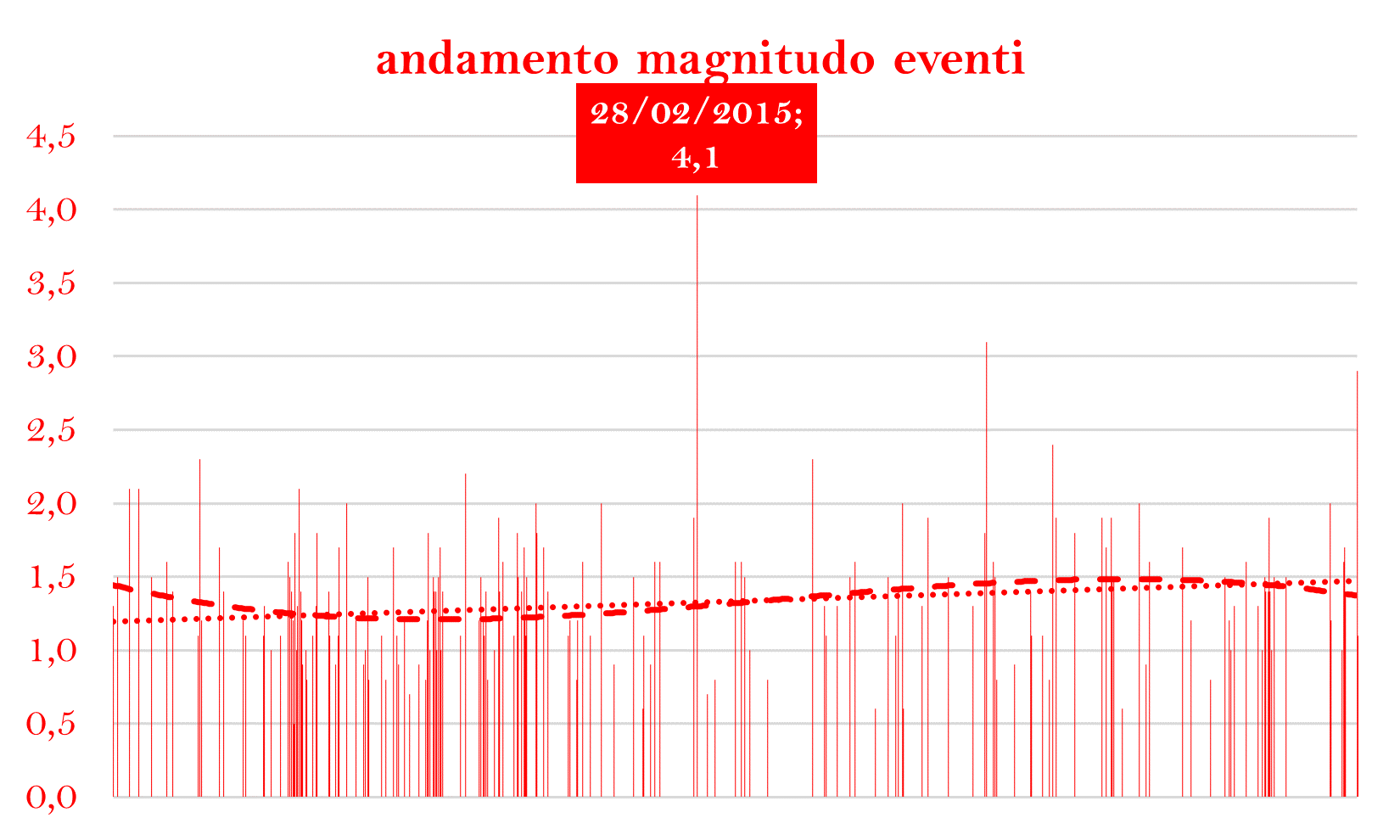

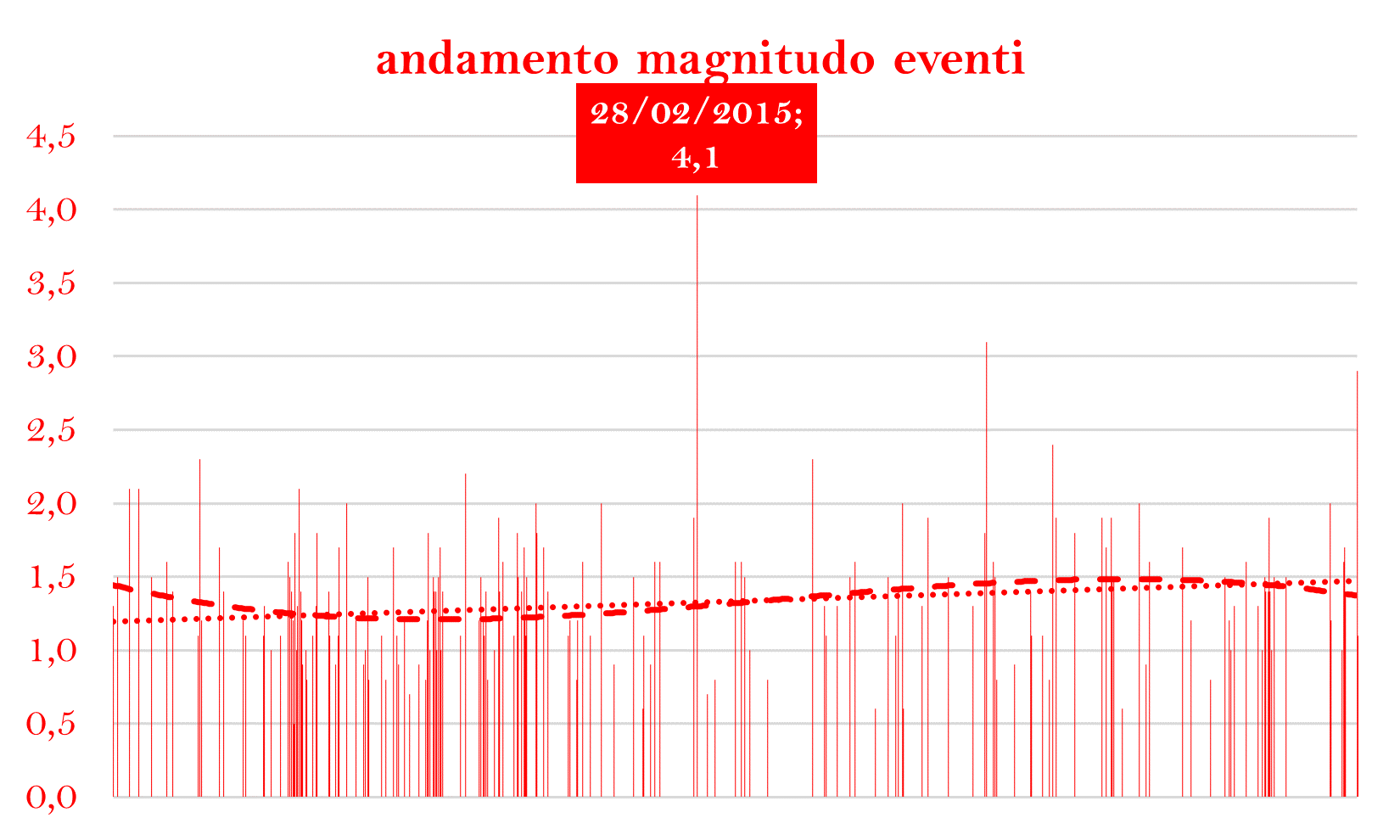

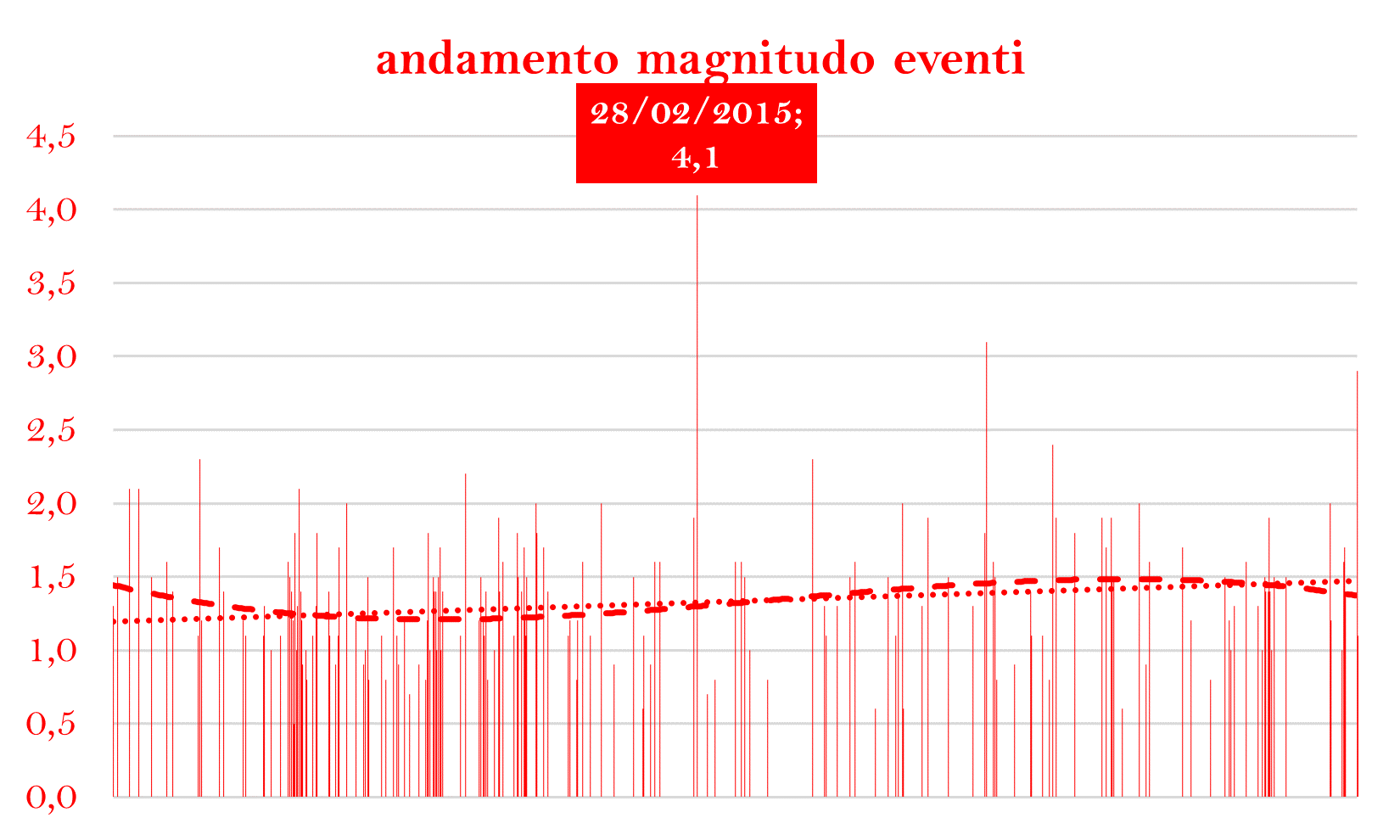

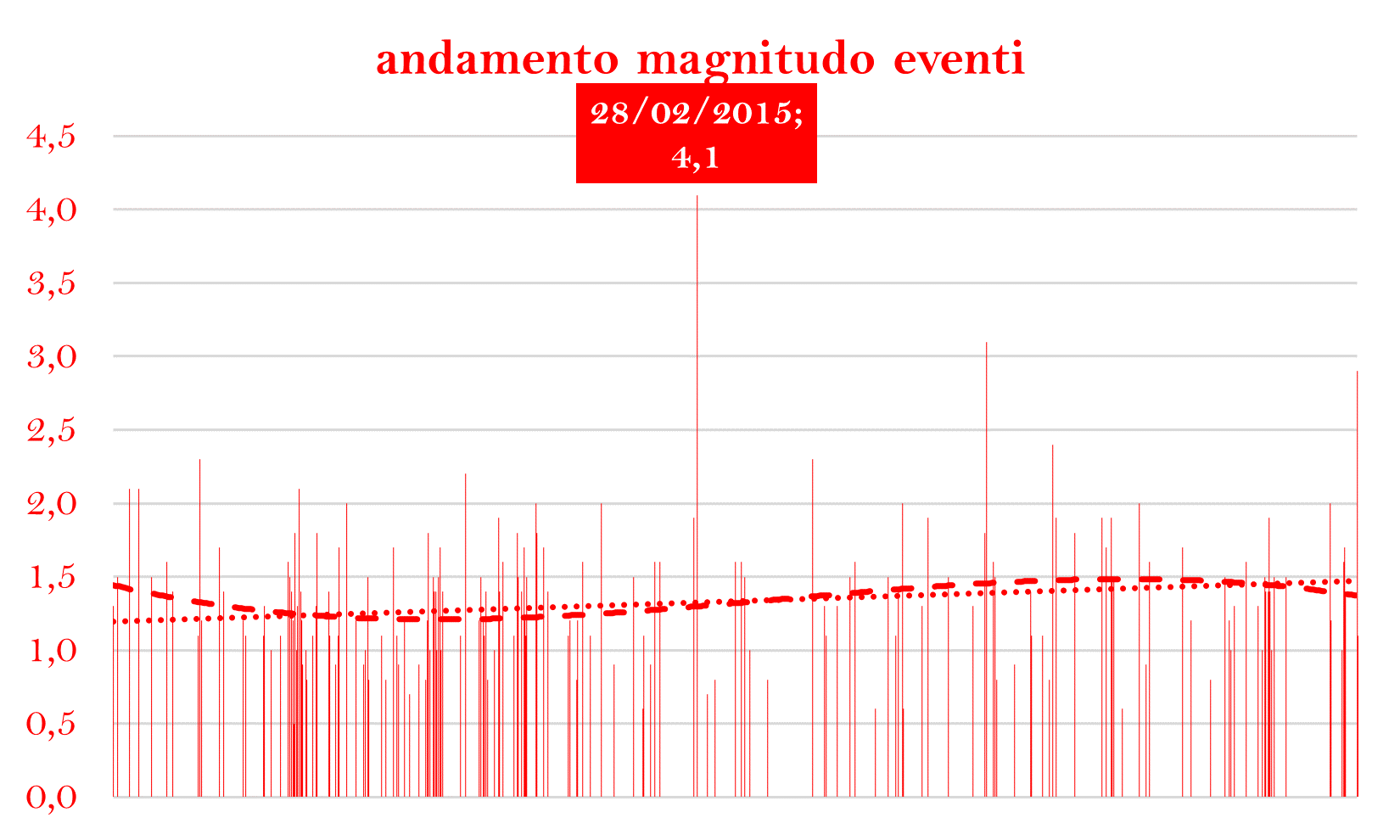

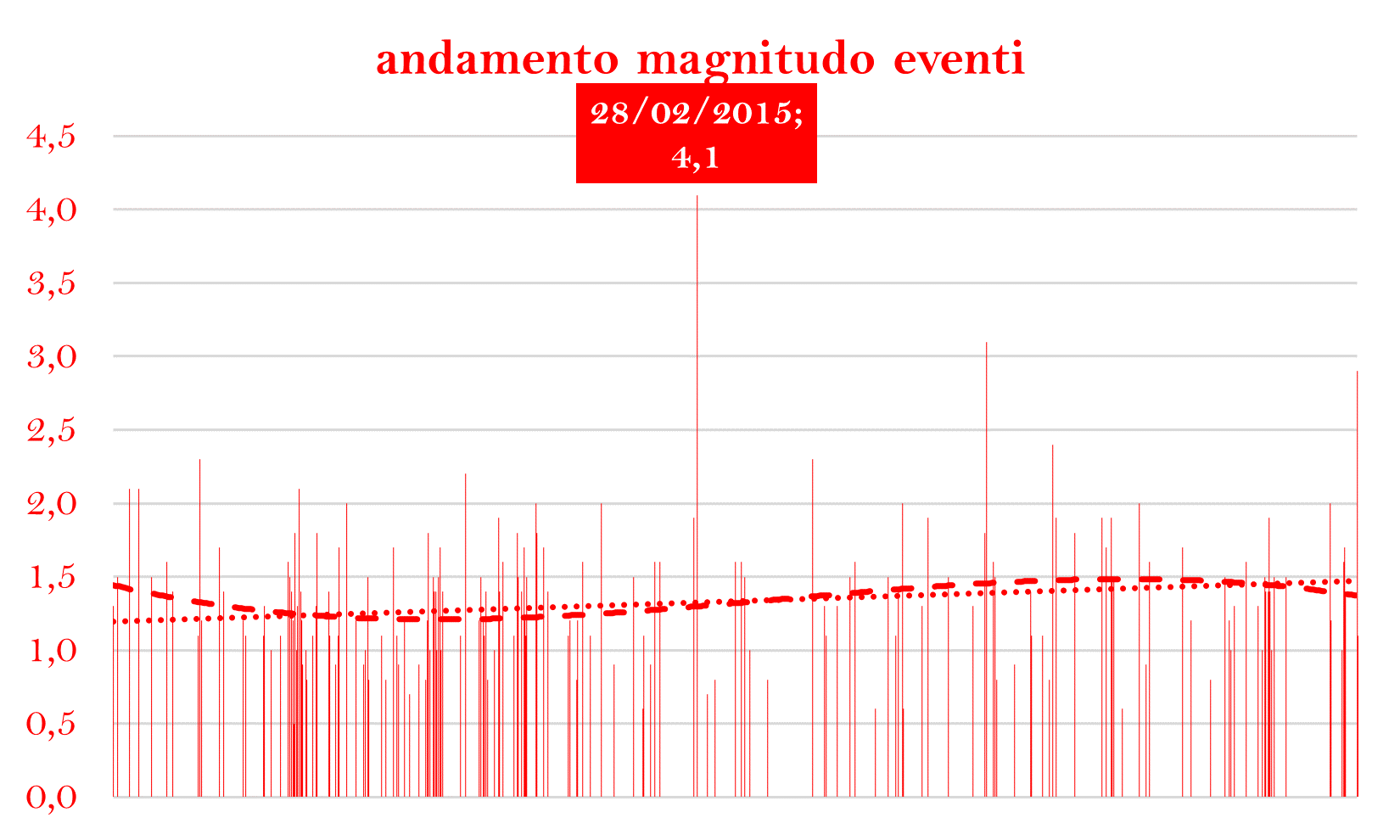

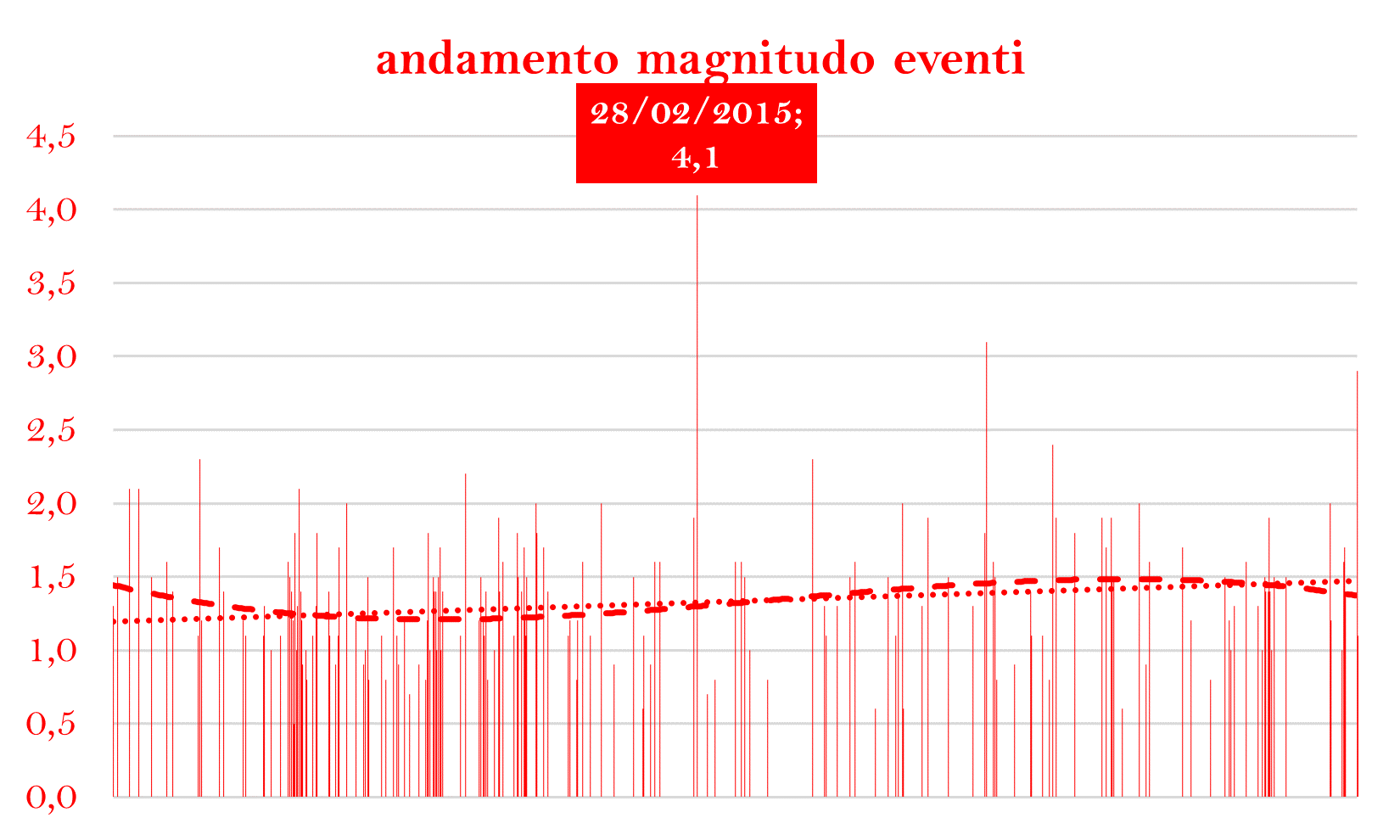

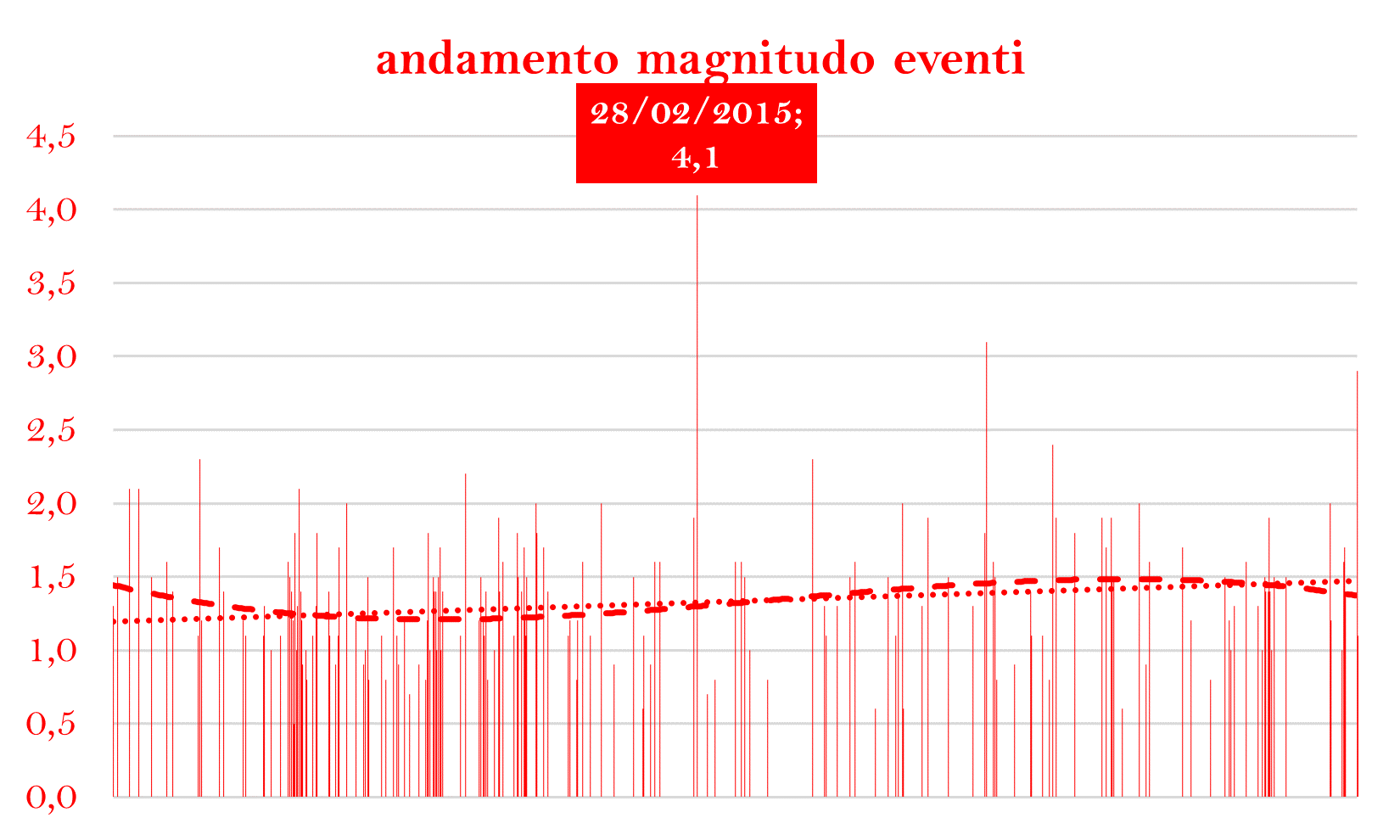

Magnitudo degli eventi

La successione della magnitudo dei singoli eventi mostra un tipico andamento sinusoidale, con un minimo registrato nel 2010 ed un massimo nel 2021. Attualmente la curva sembrerebbe in fase di decrescita (figura 6).

Figura 6 – Evoluzione magnitudo dei singoli eventi

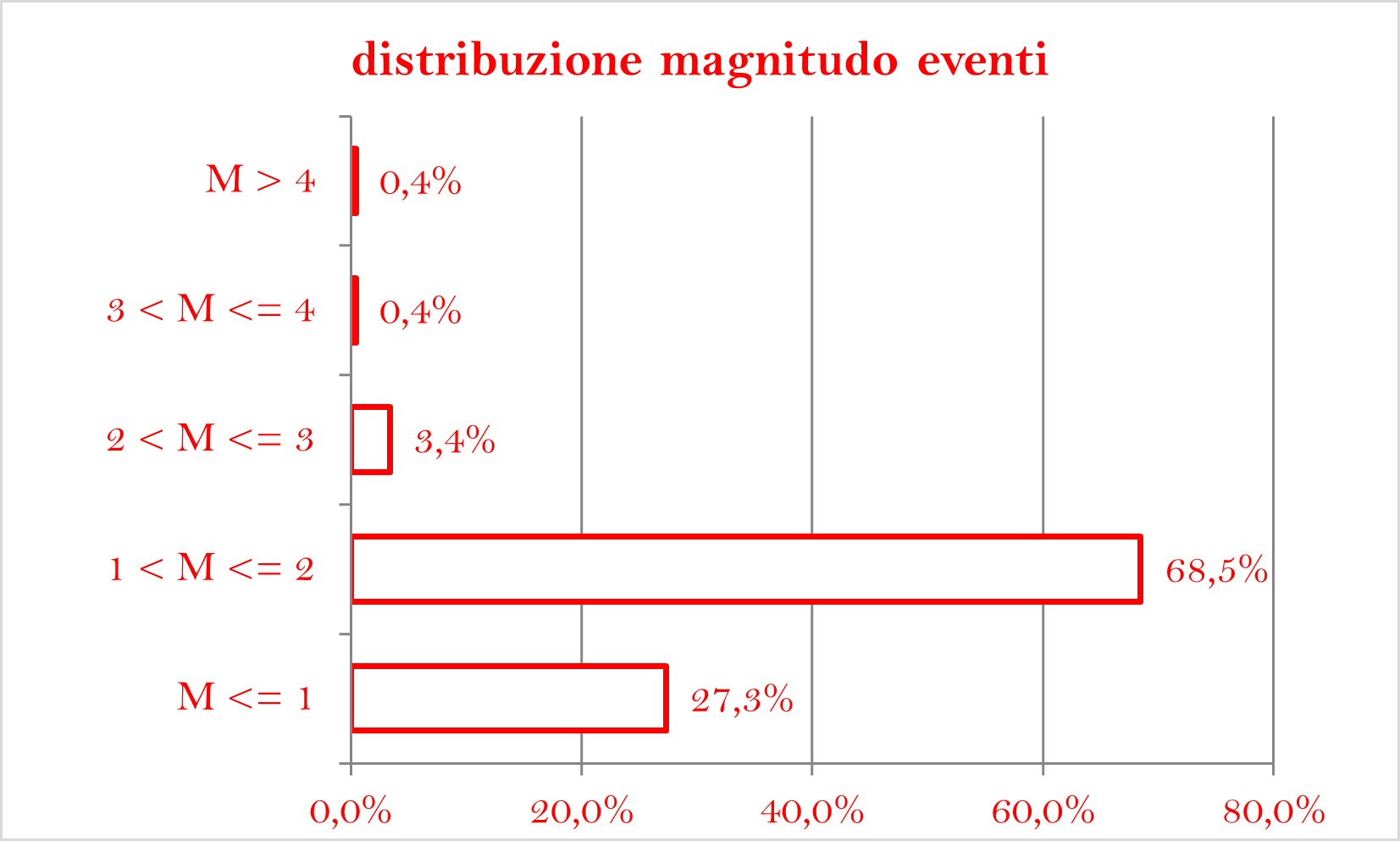

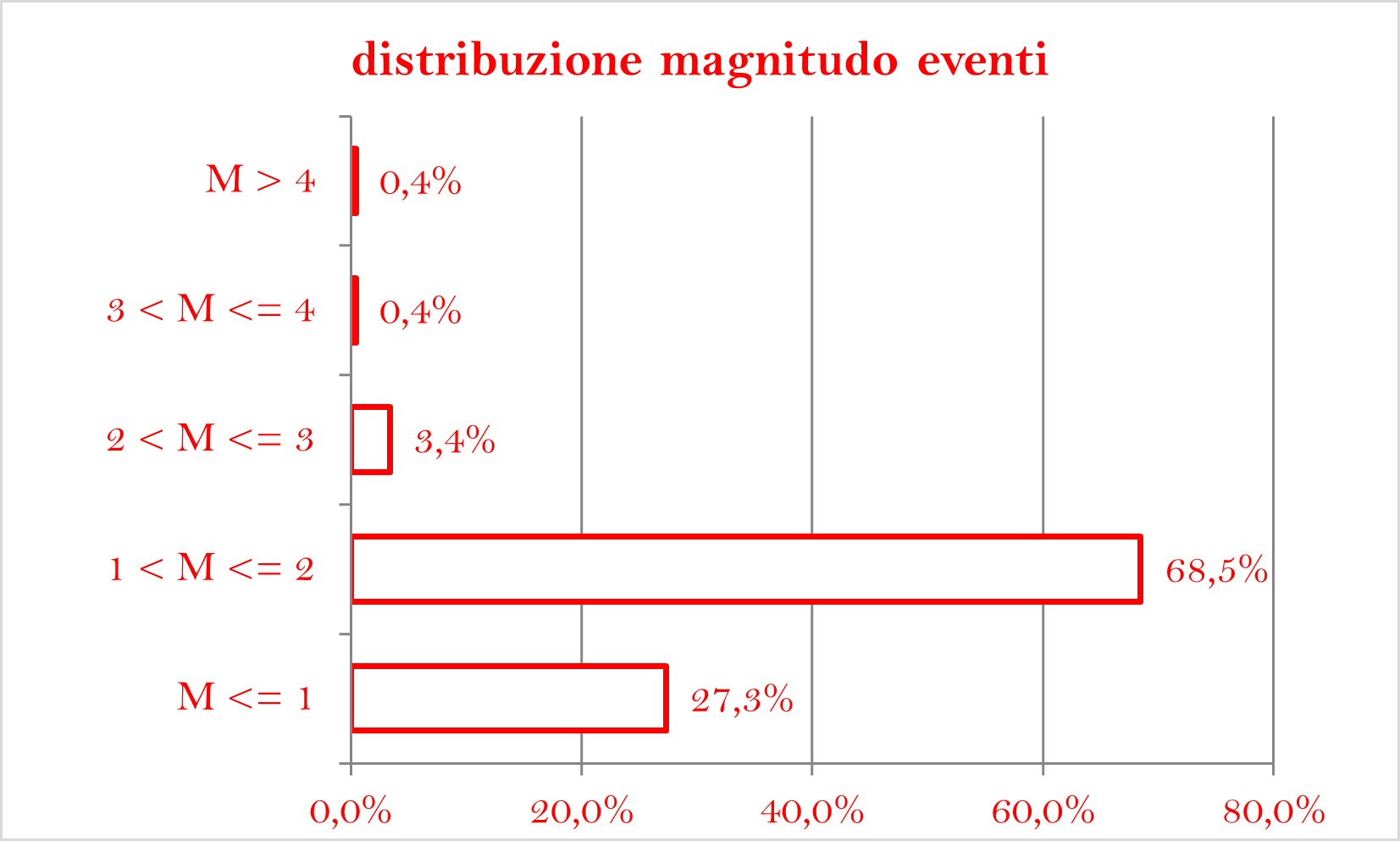

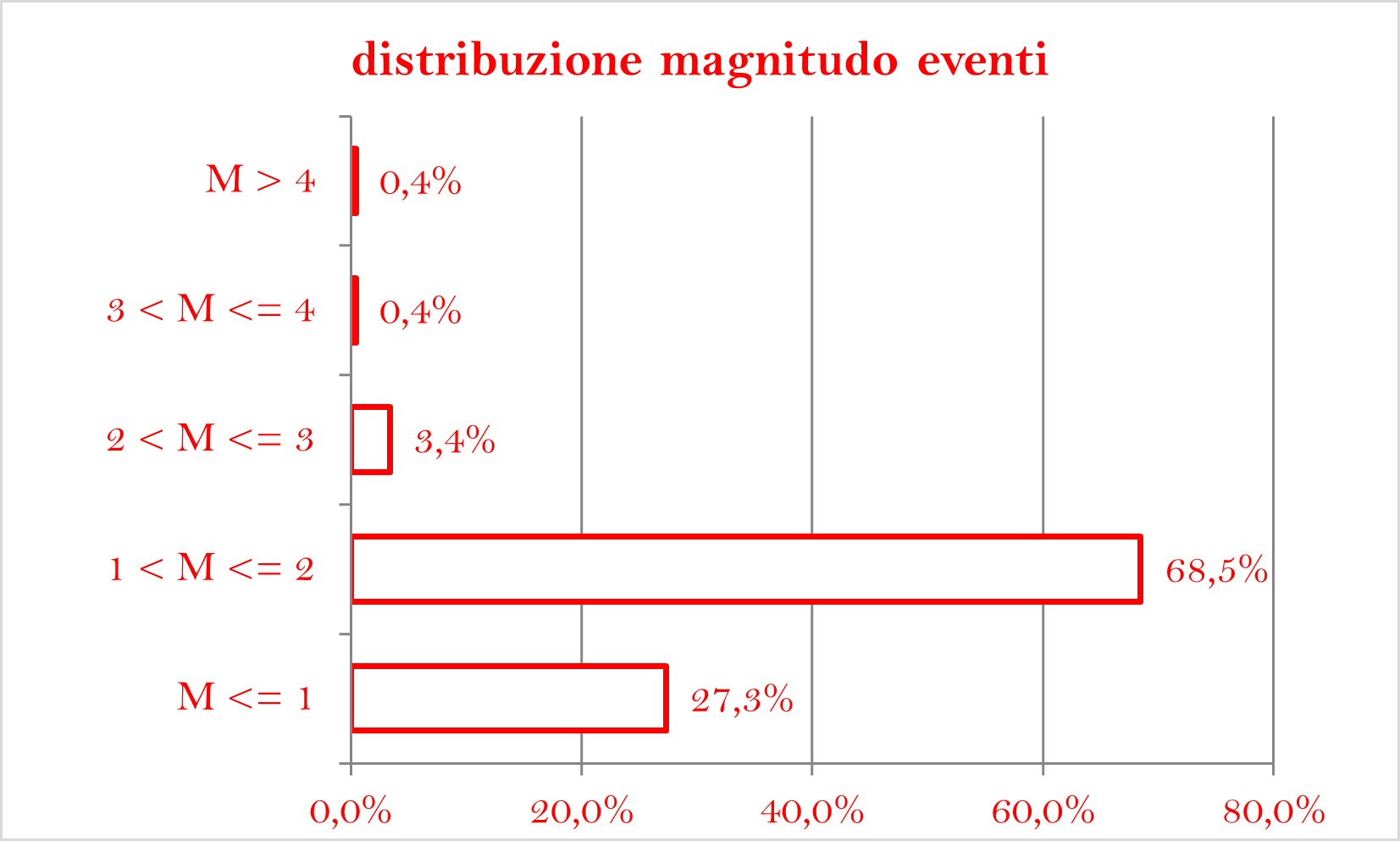

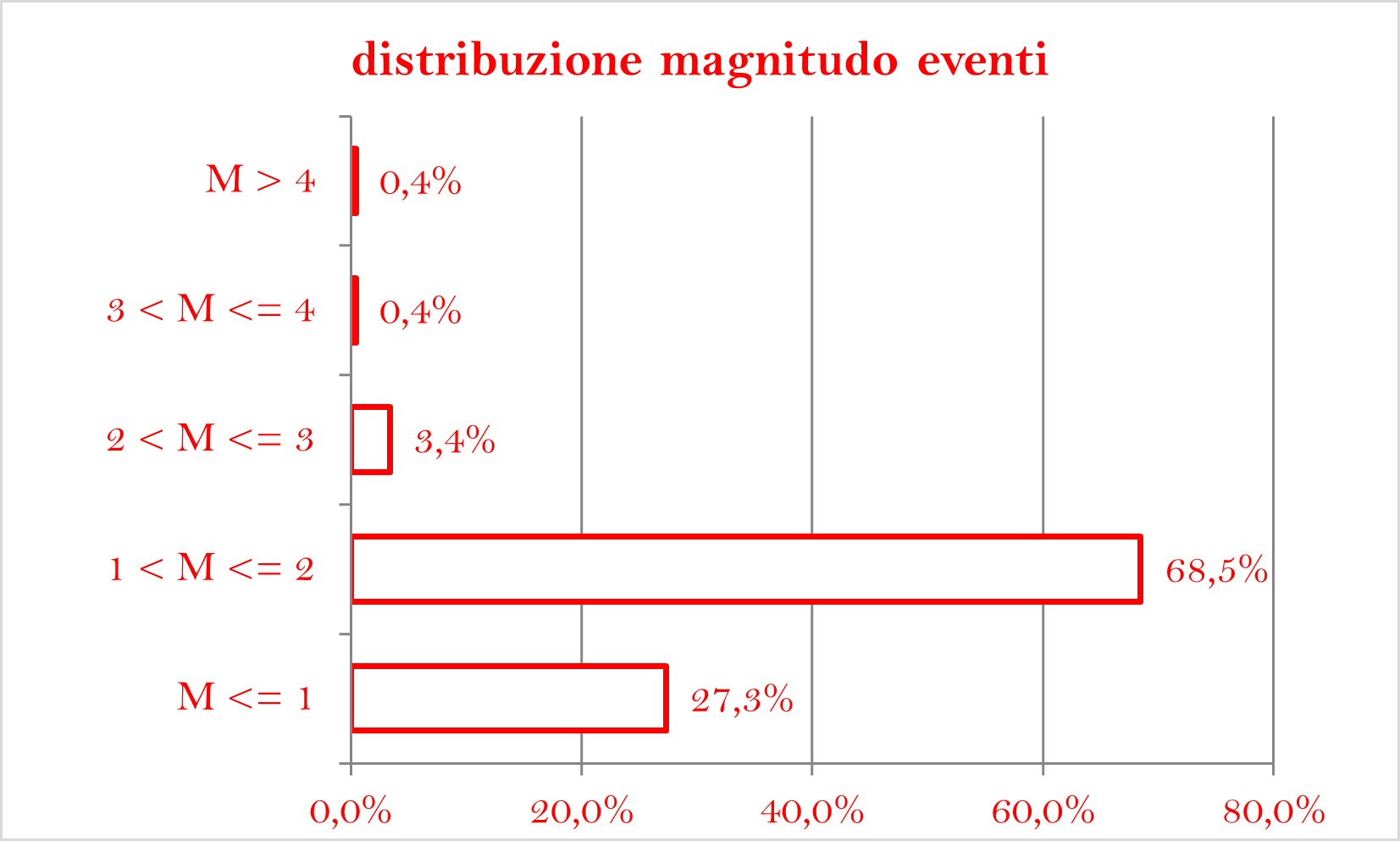

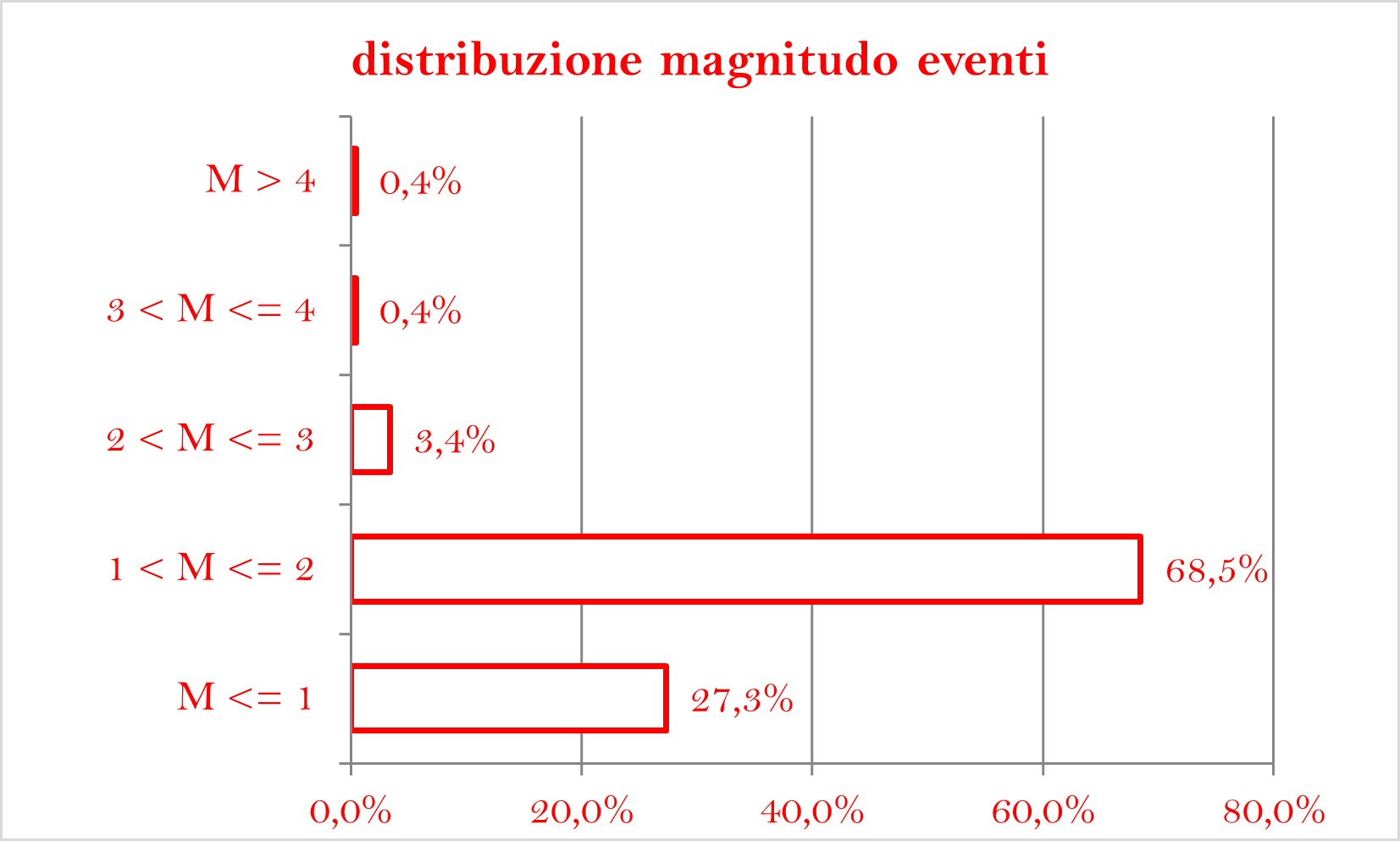

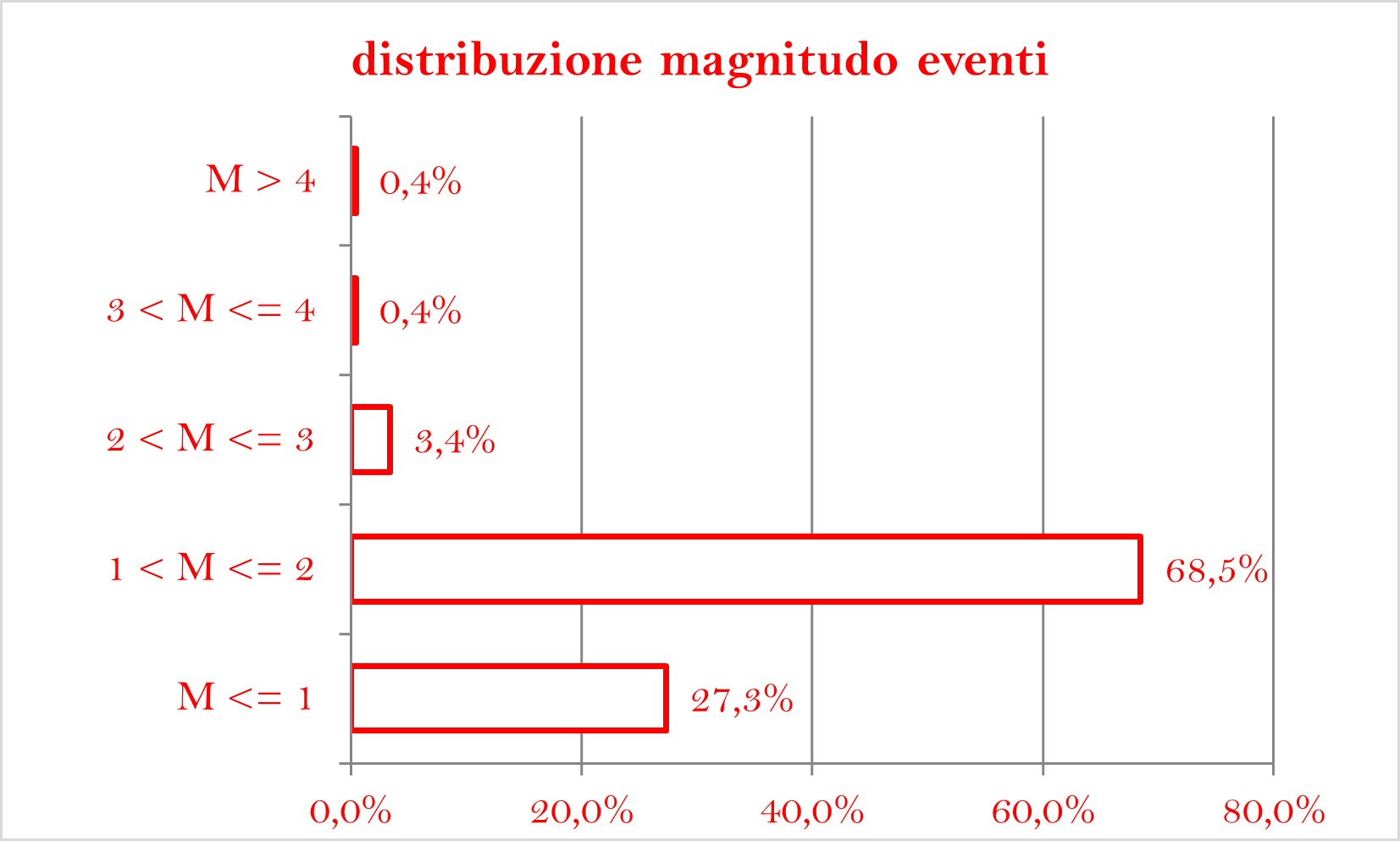

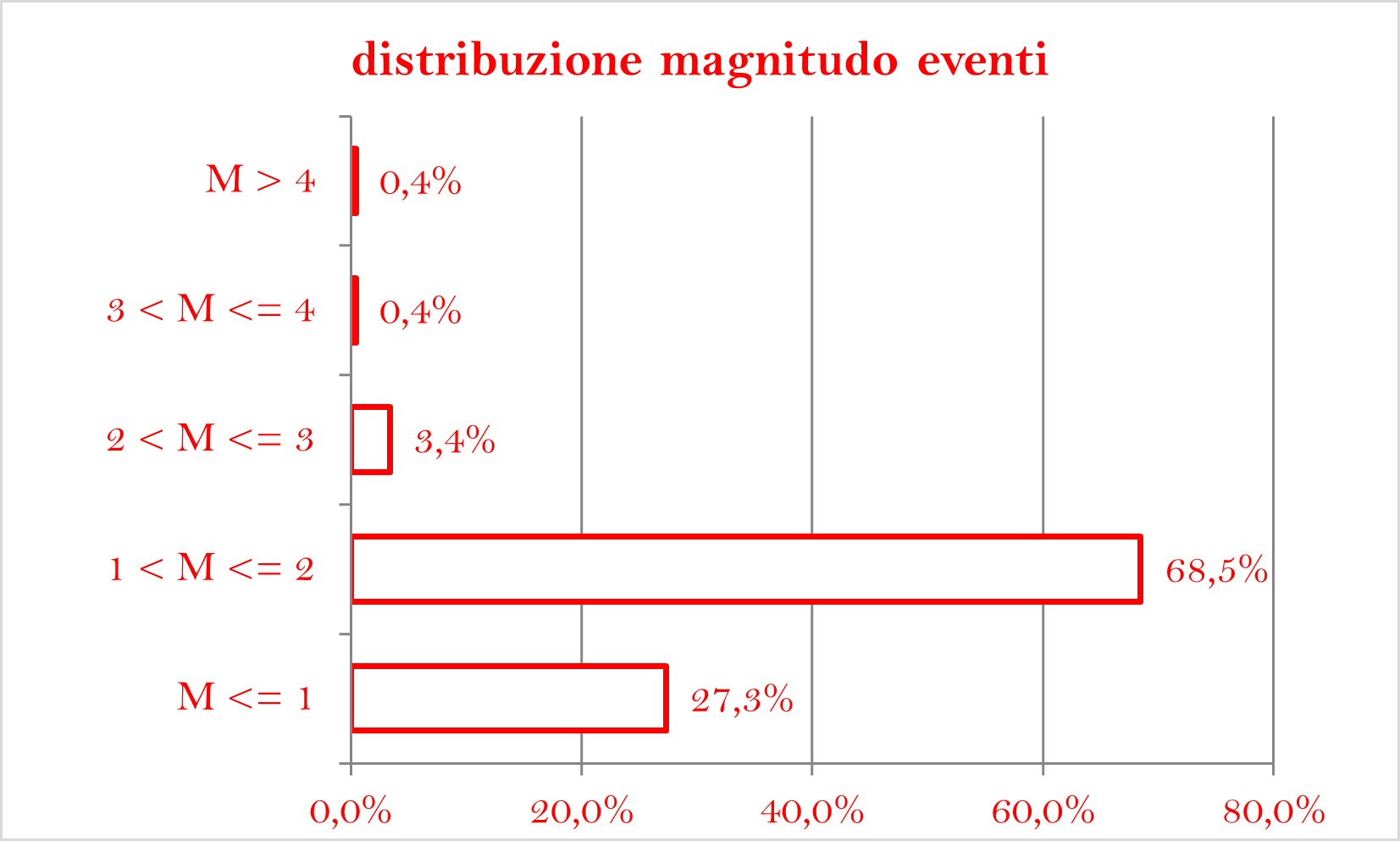

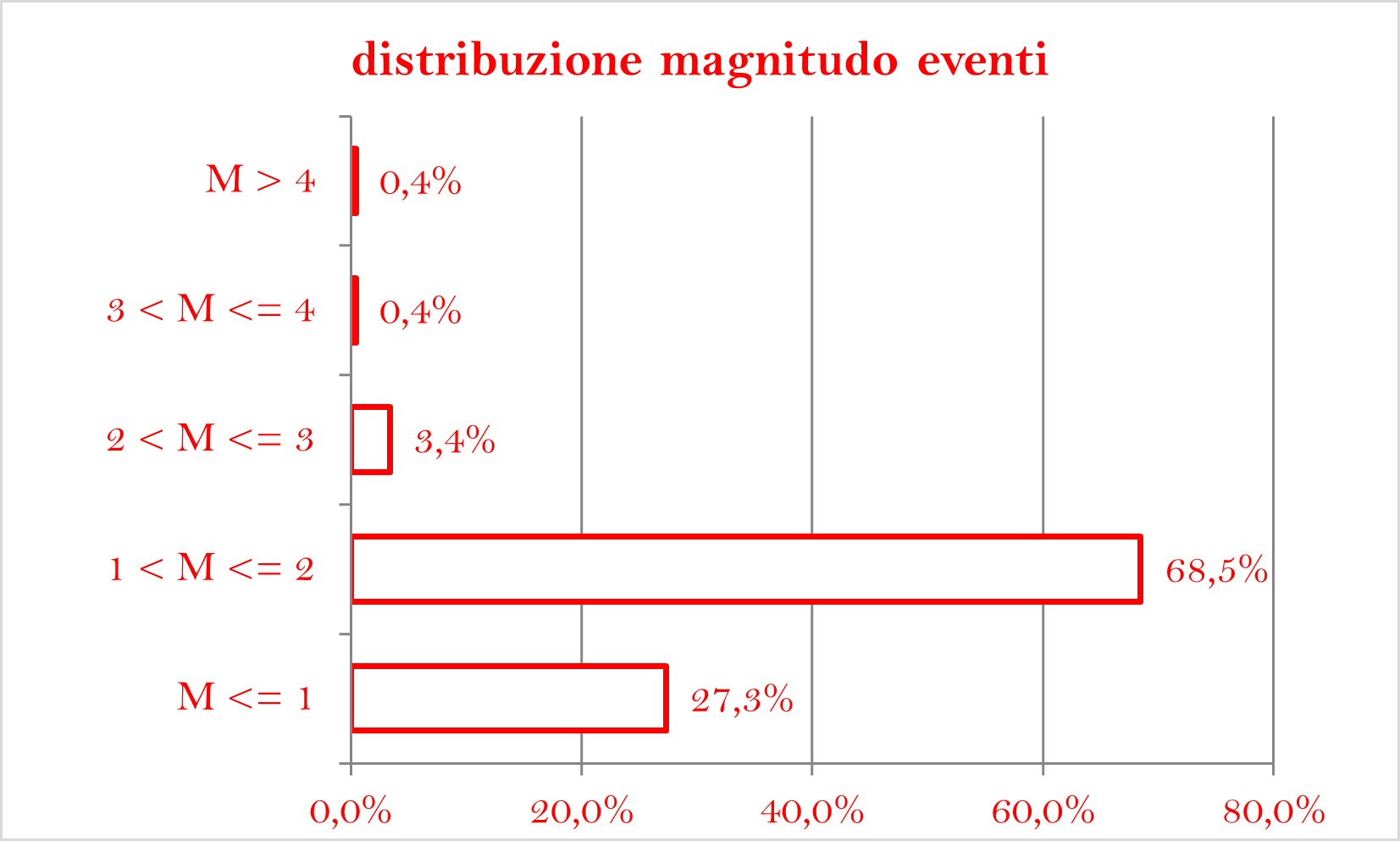

La magnitudo massima registrata in questo periodo è stata pari a 4,1 (28 febbraio 2015). Come mostrato in figura 7 la maggior parte dei terremoti (68,5%) ha mostrato una magnitudo compresa tra 1 e 2; sensibile presenza (27,3%) di terremoti con magnitudo molto bassa (

Figura 7 – Distribuzione magnitudo terremoti

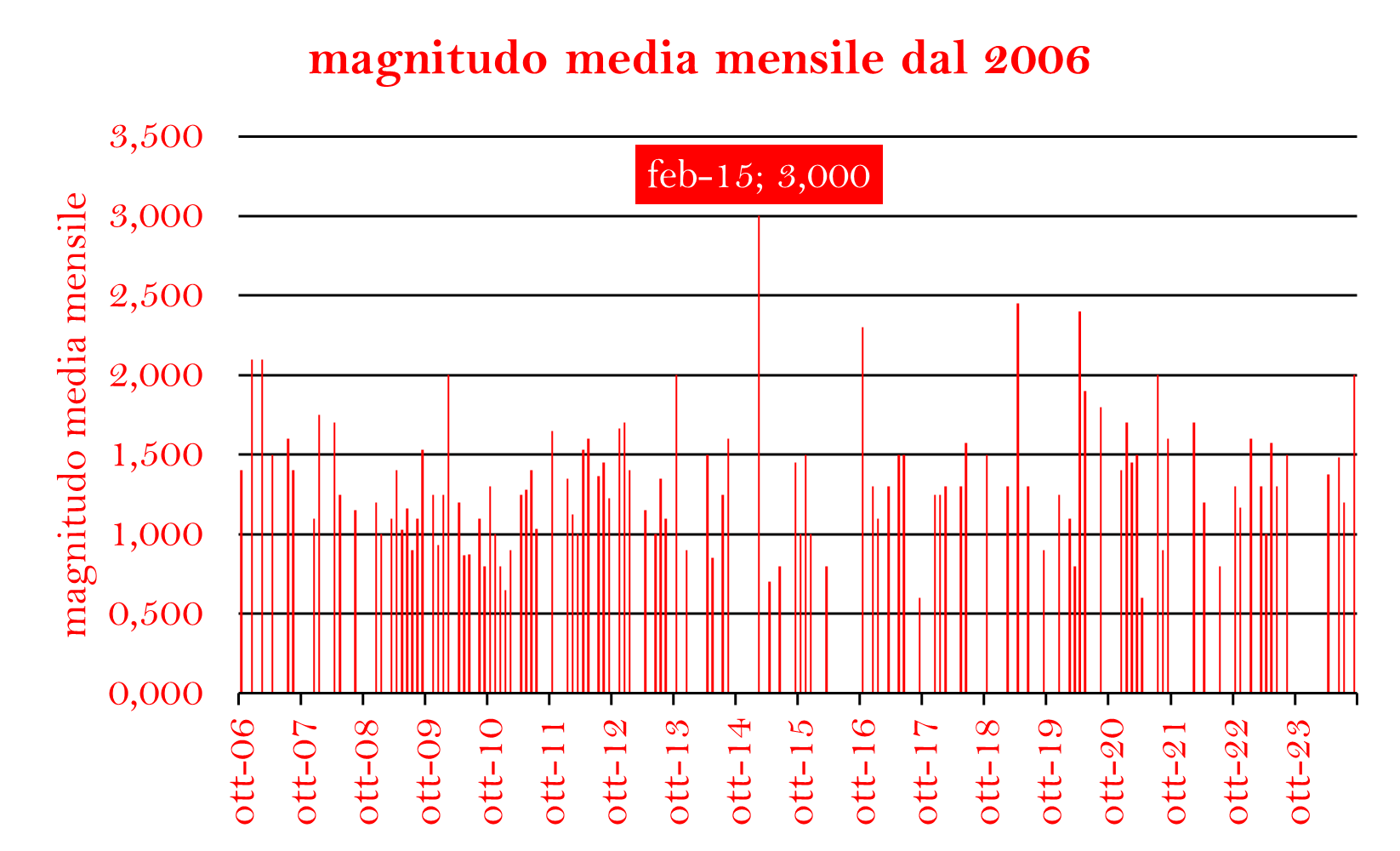

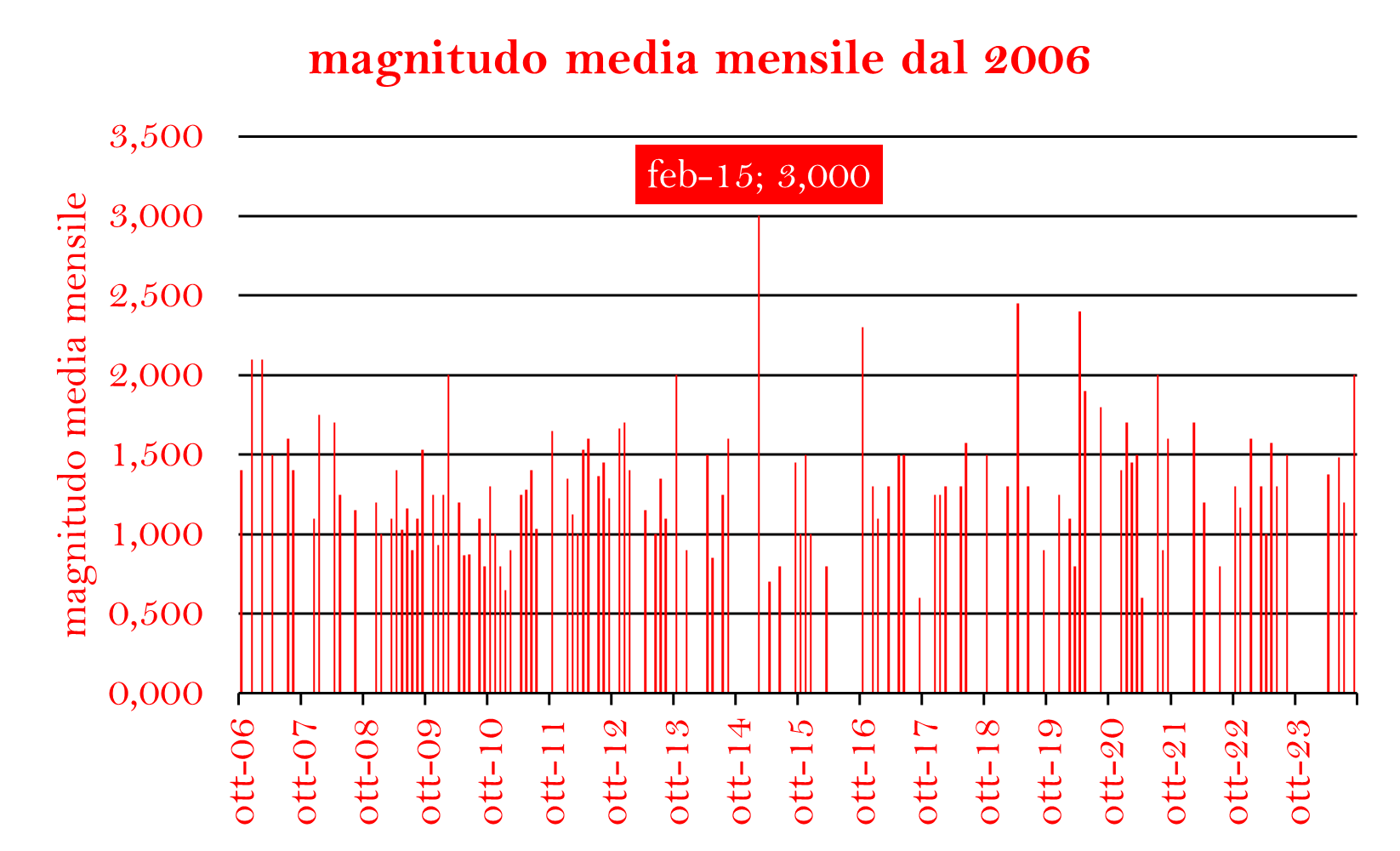

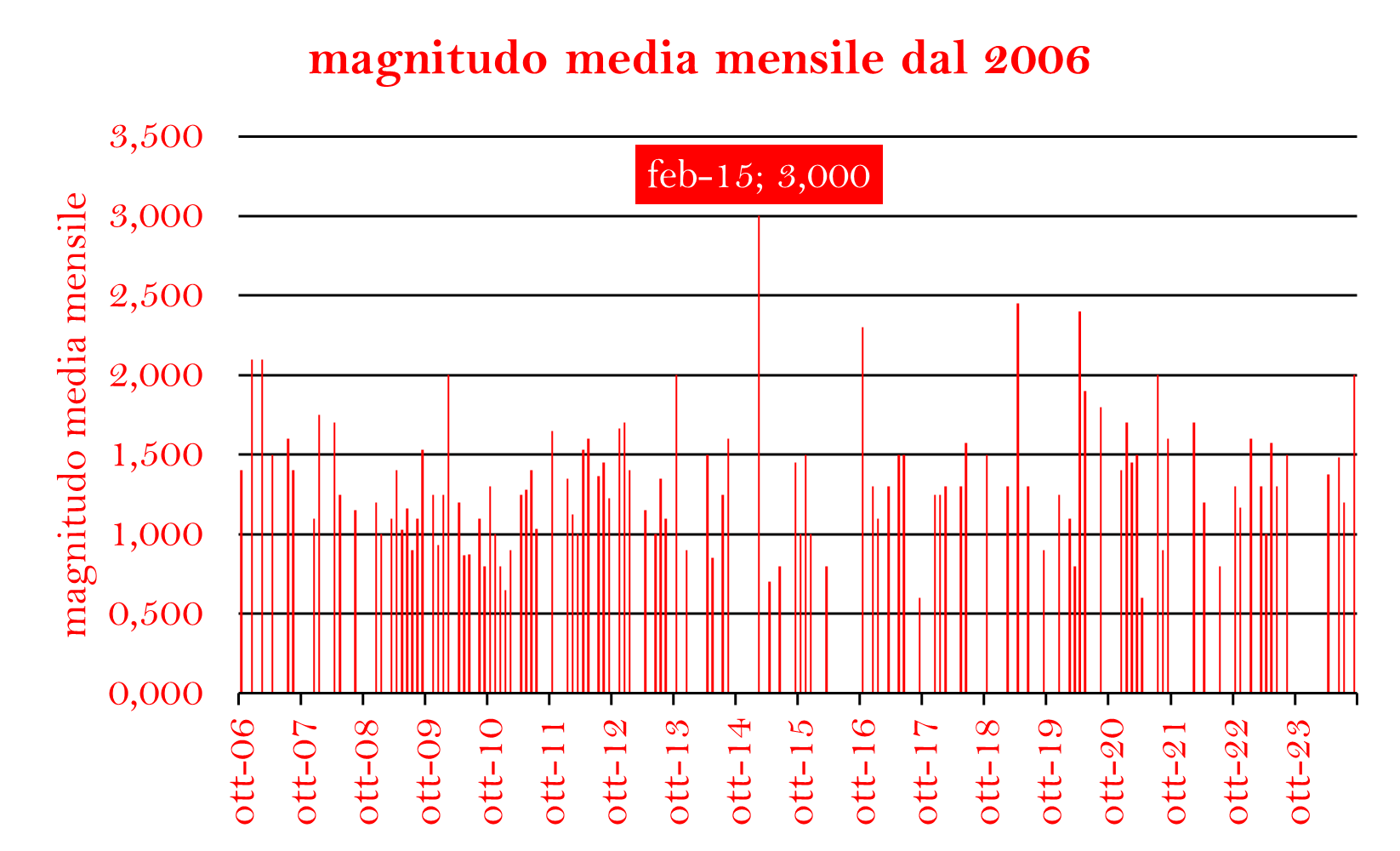

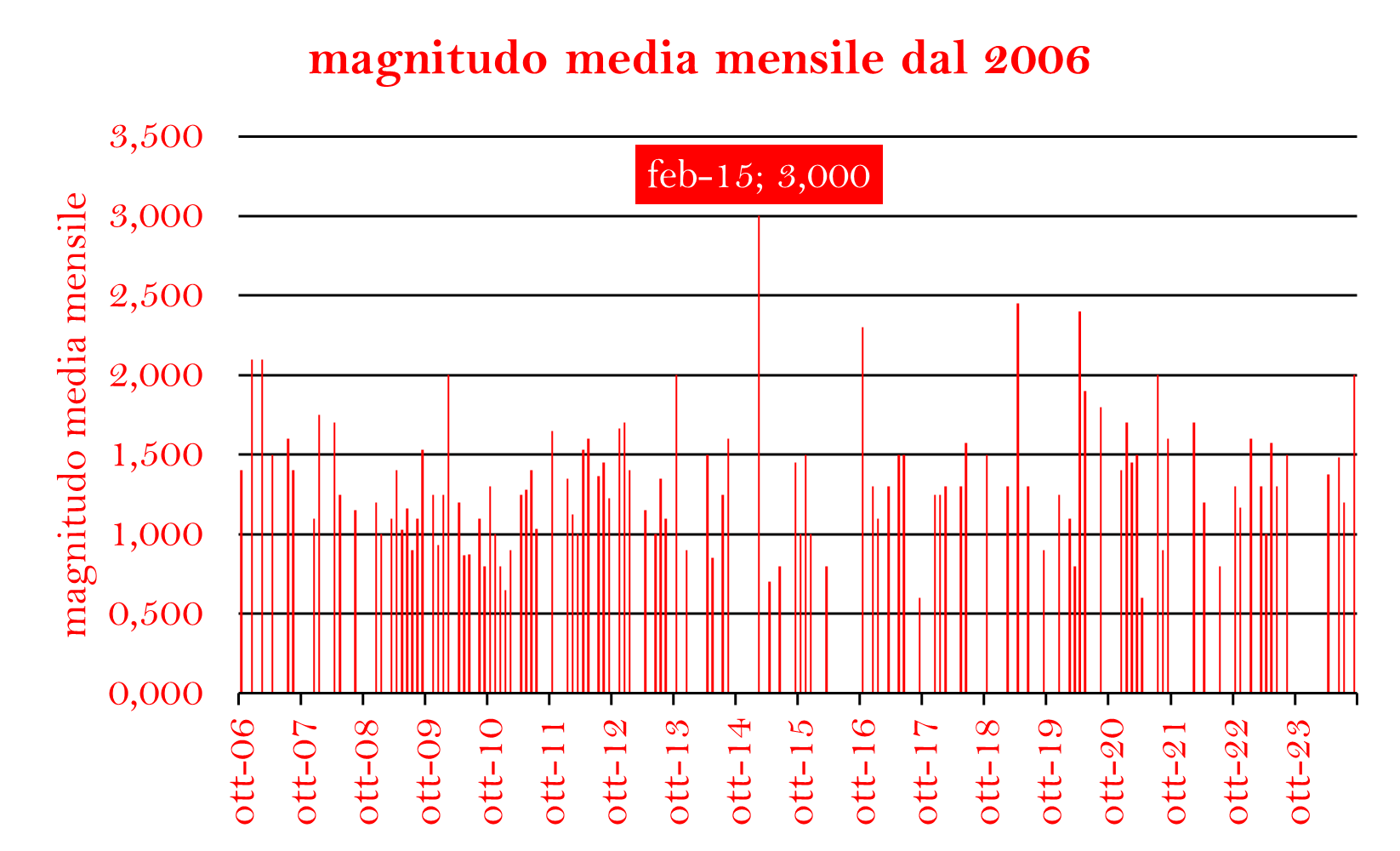

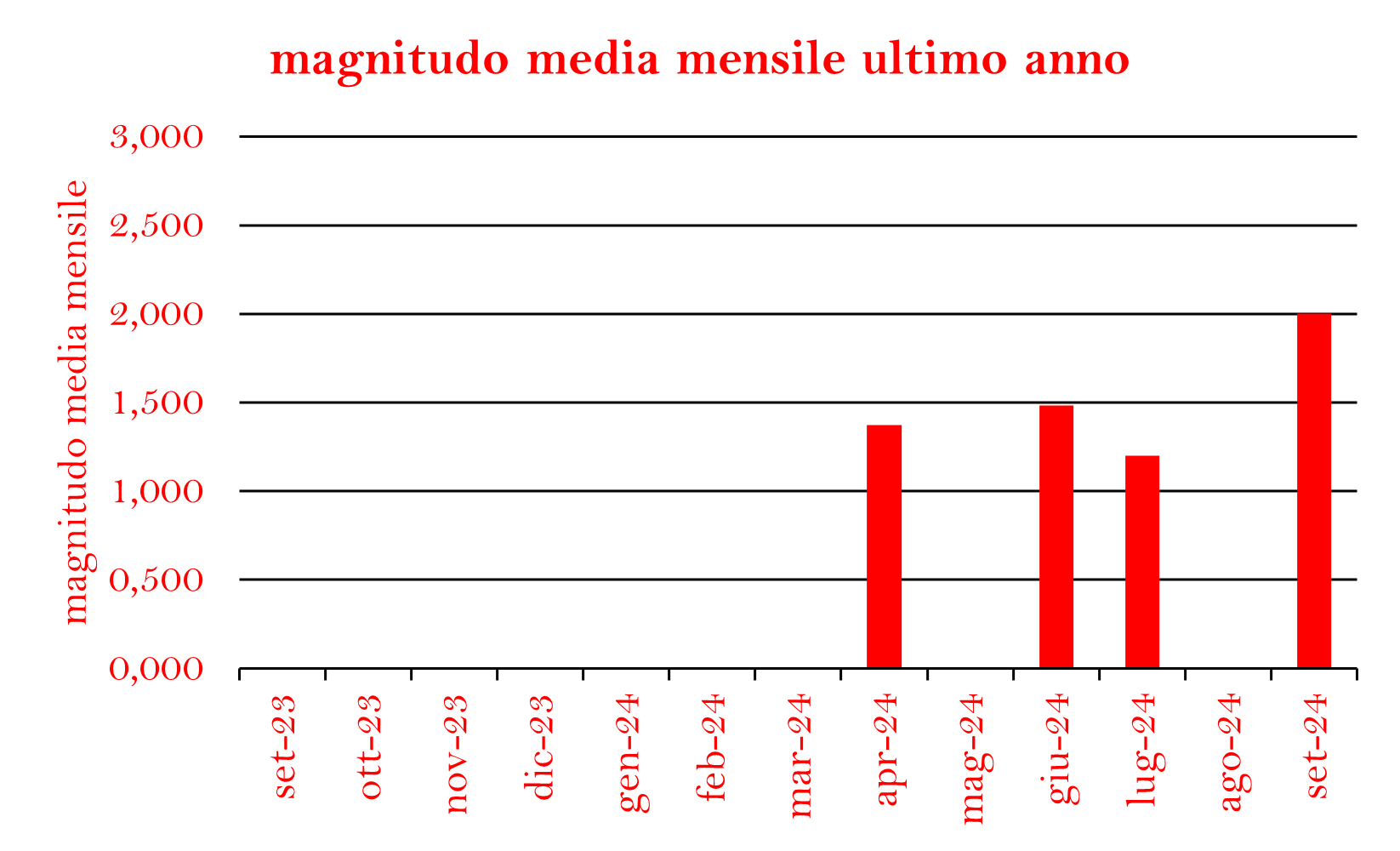

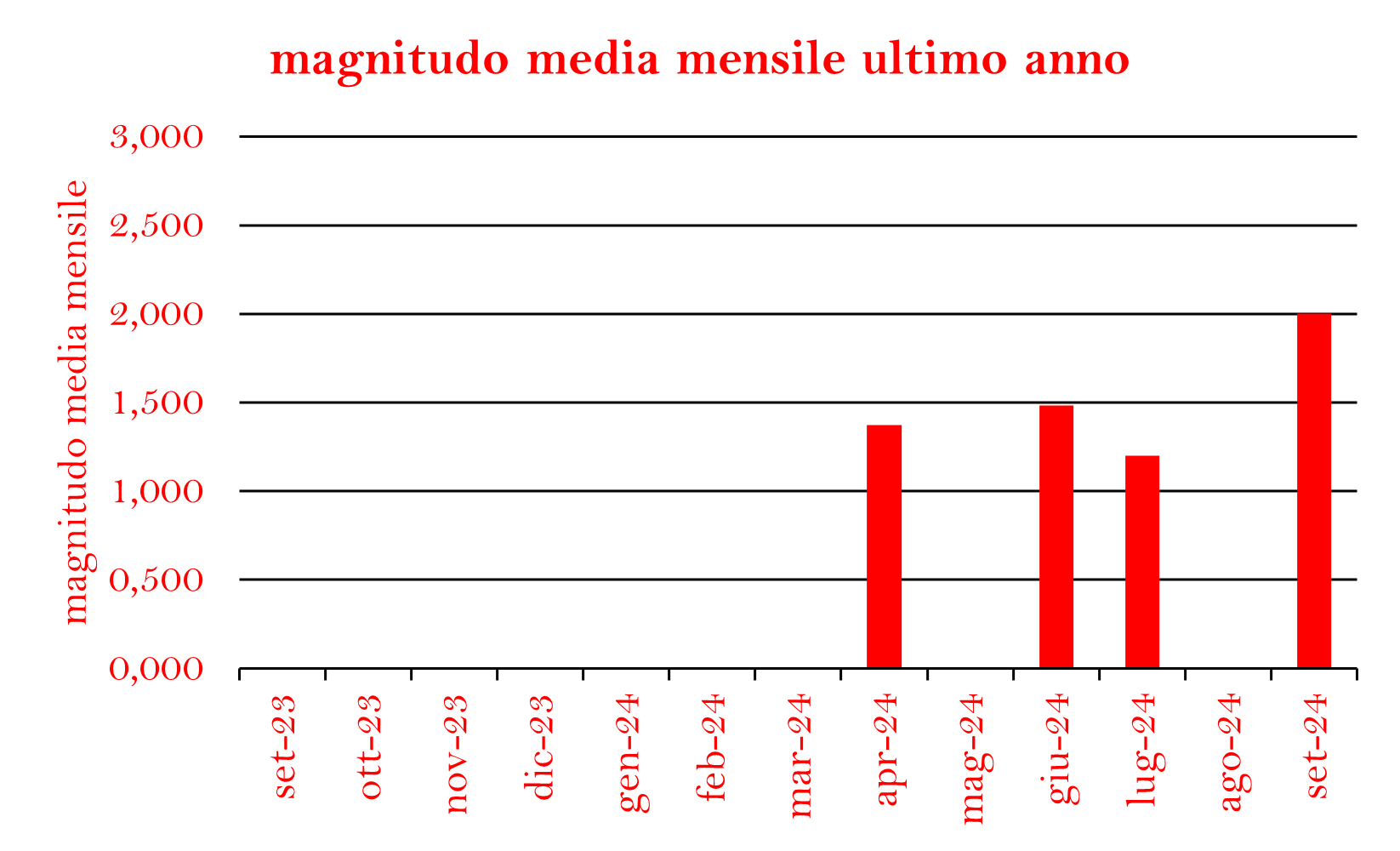

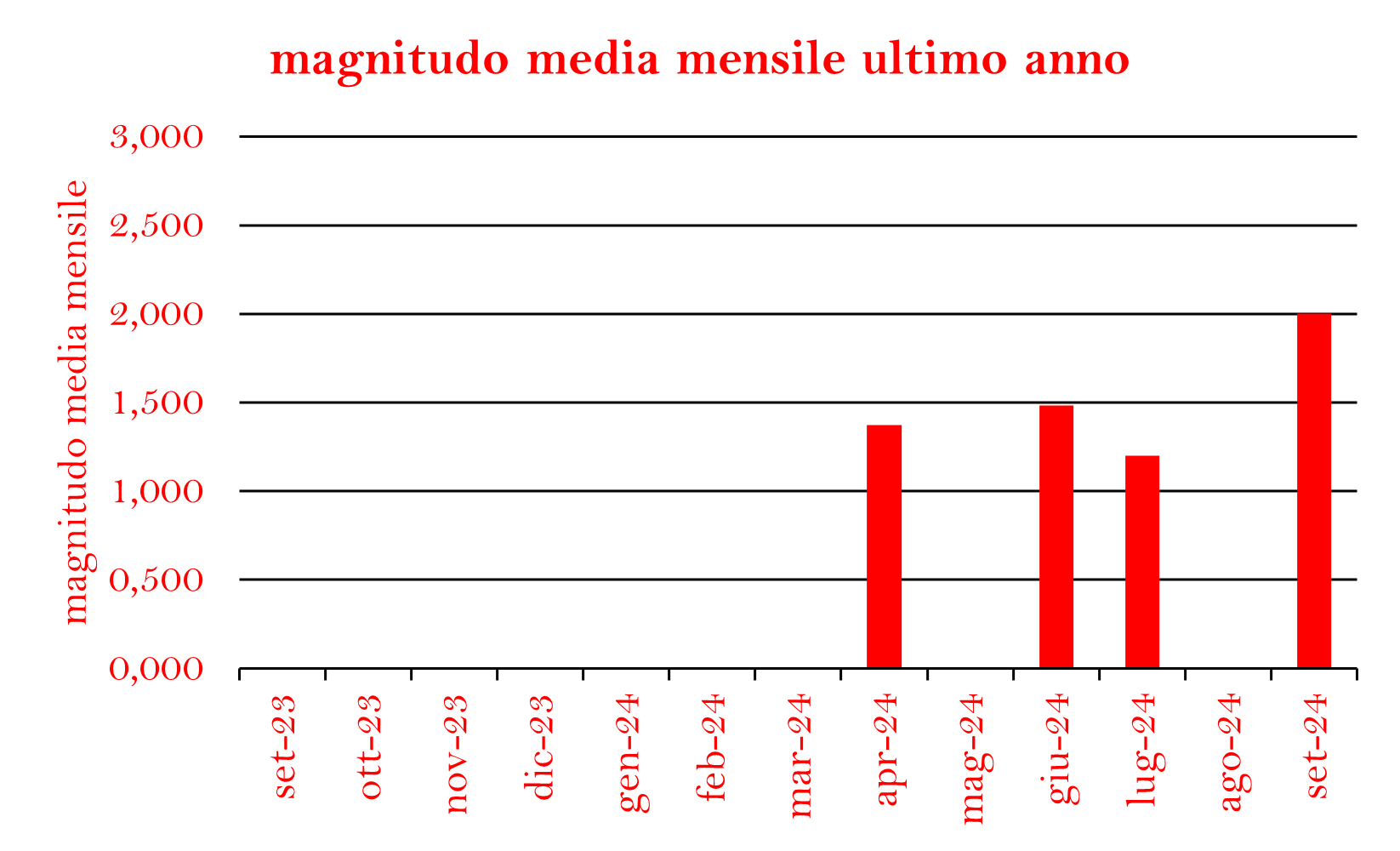

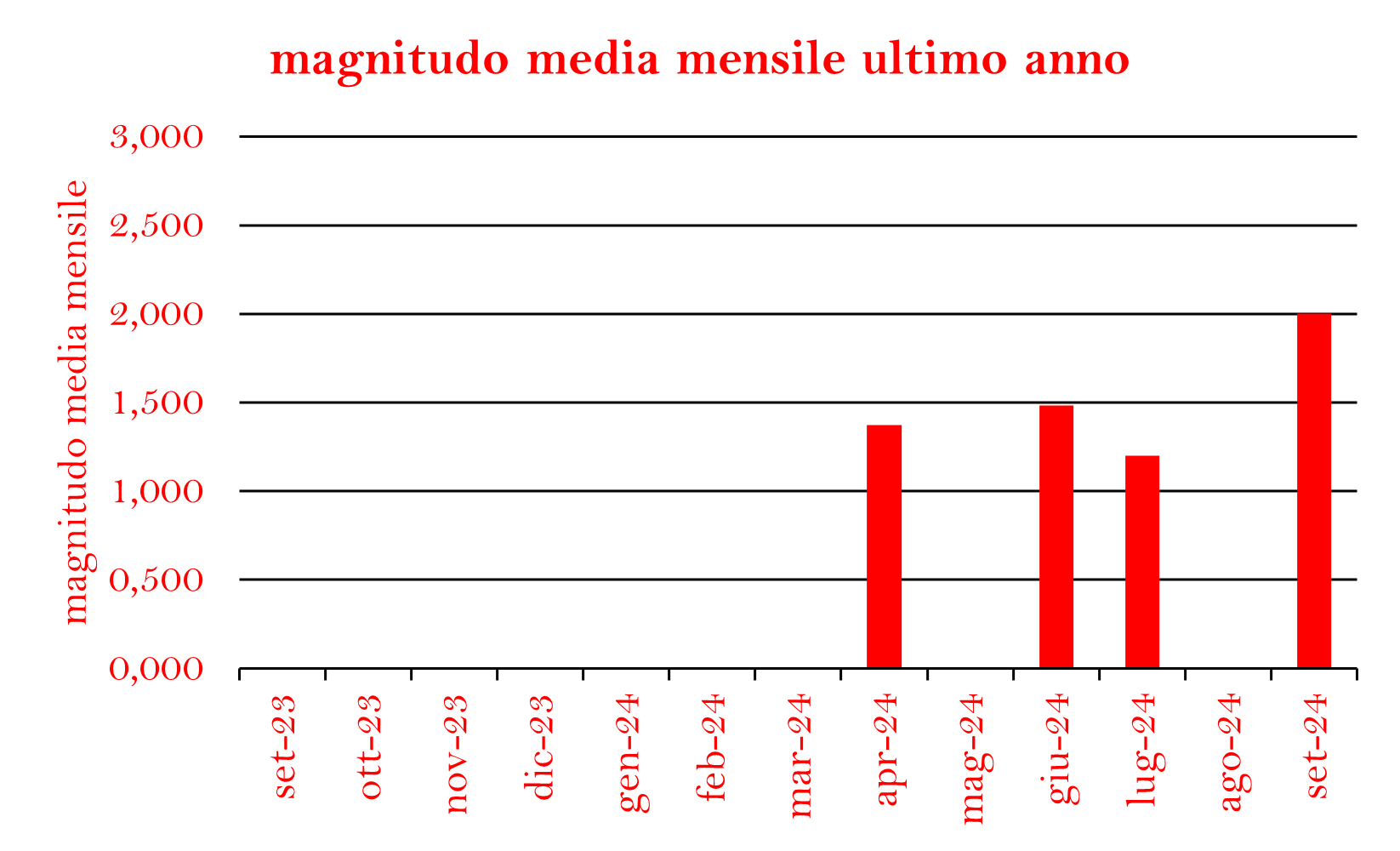

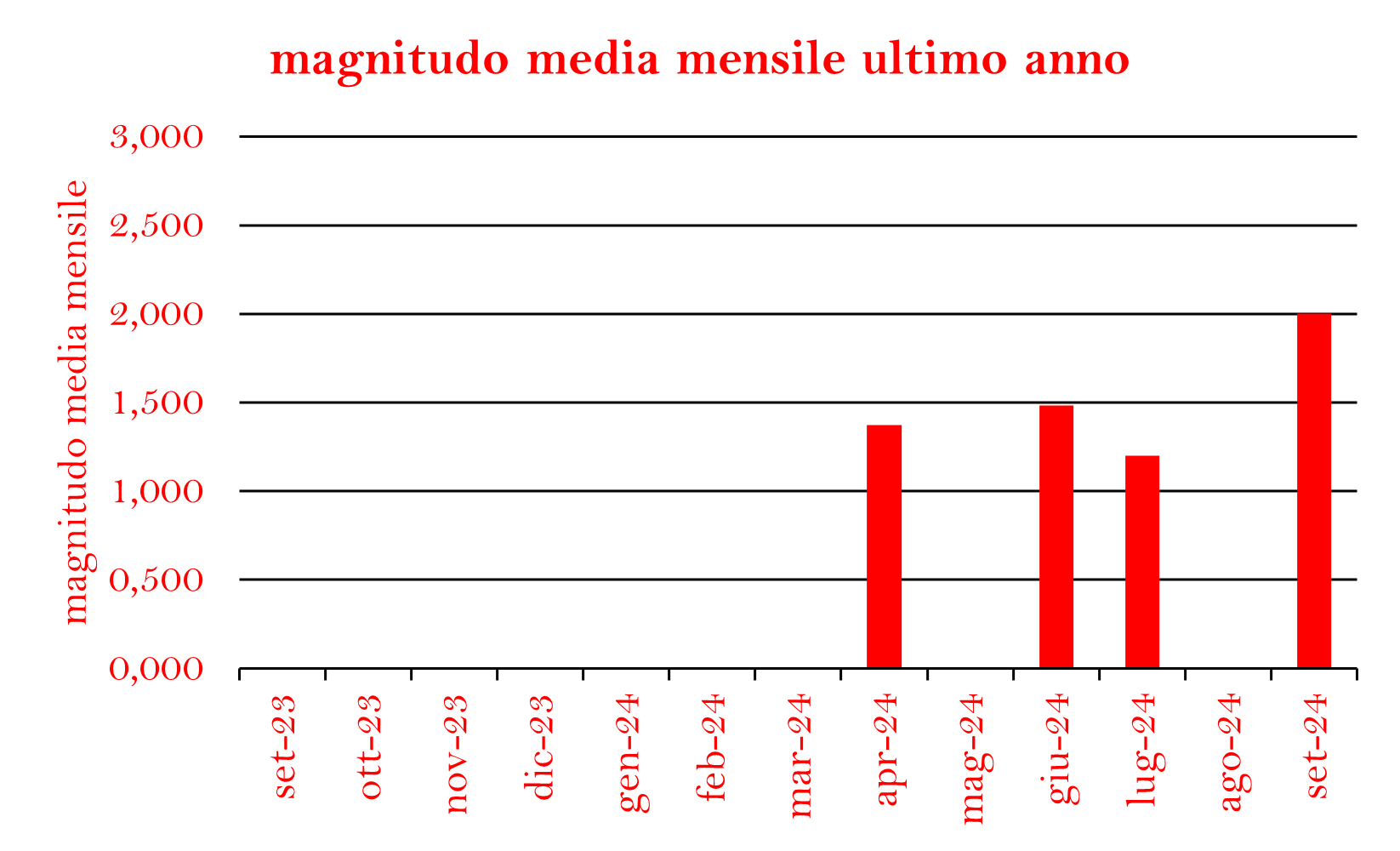

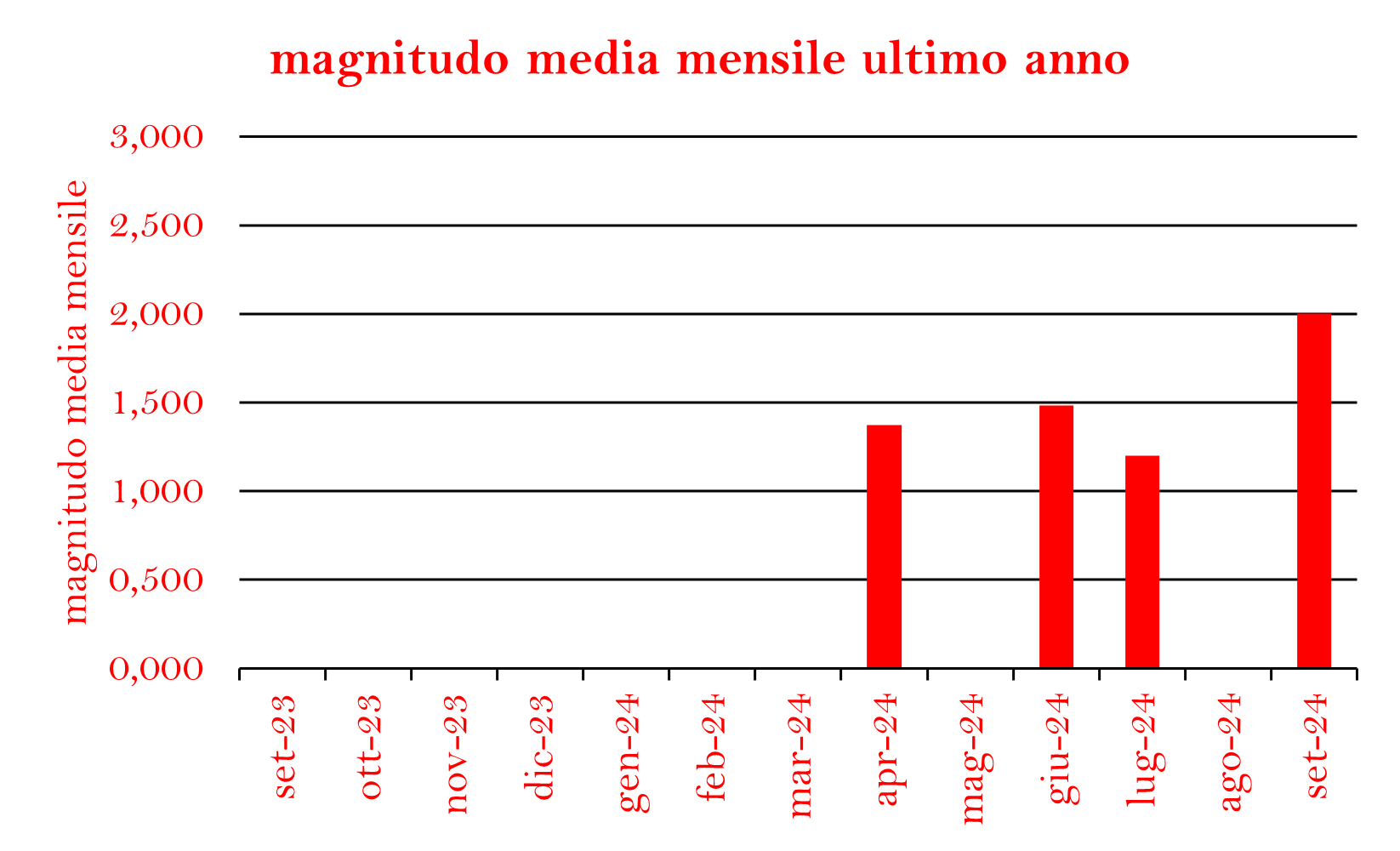

Magnitudo media mensile

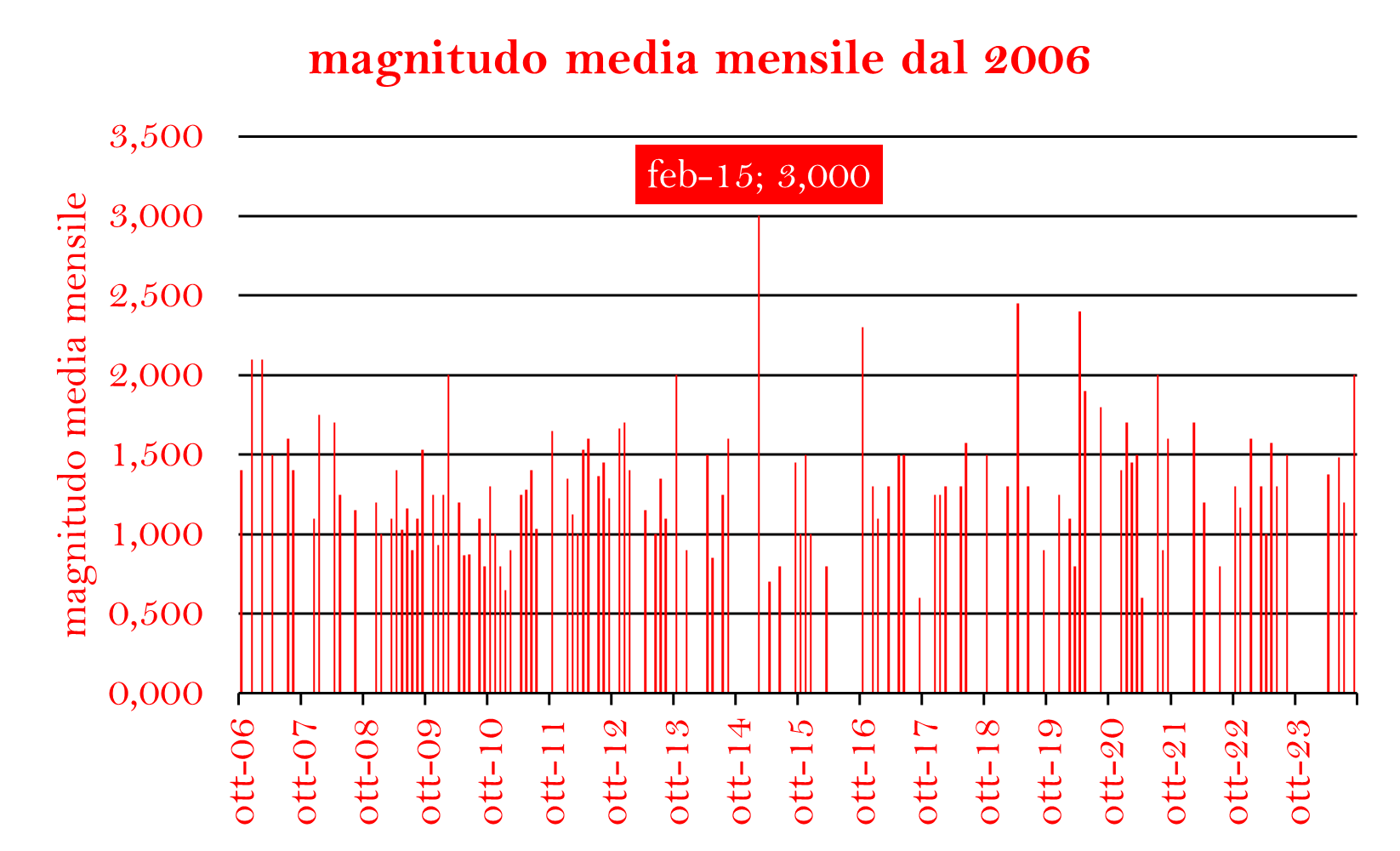

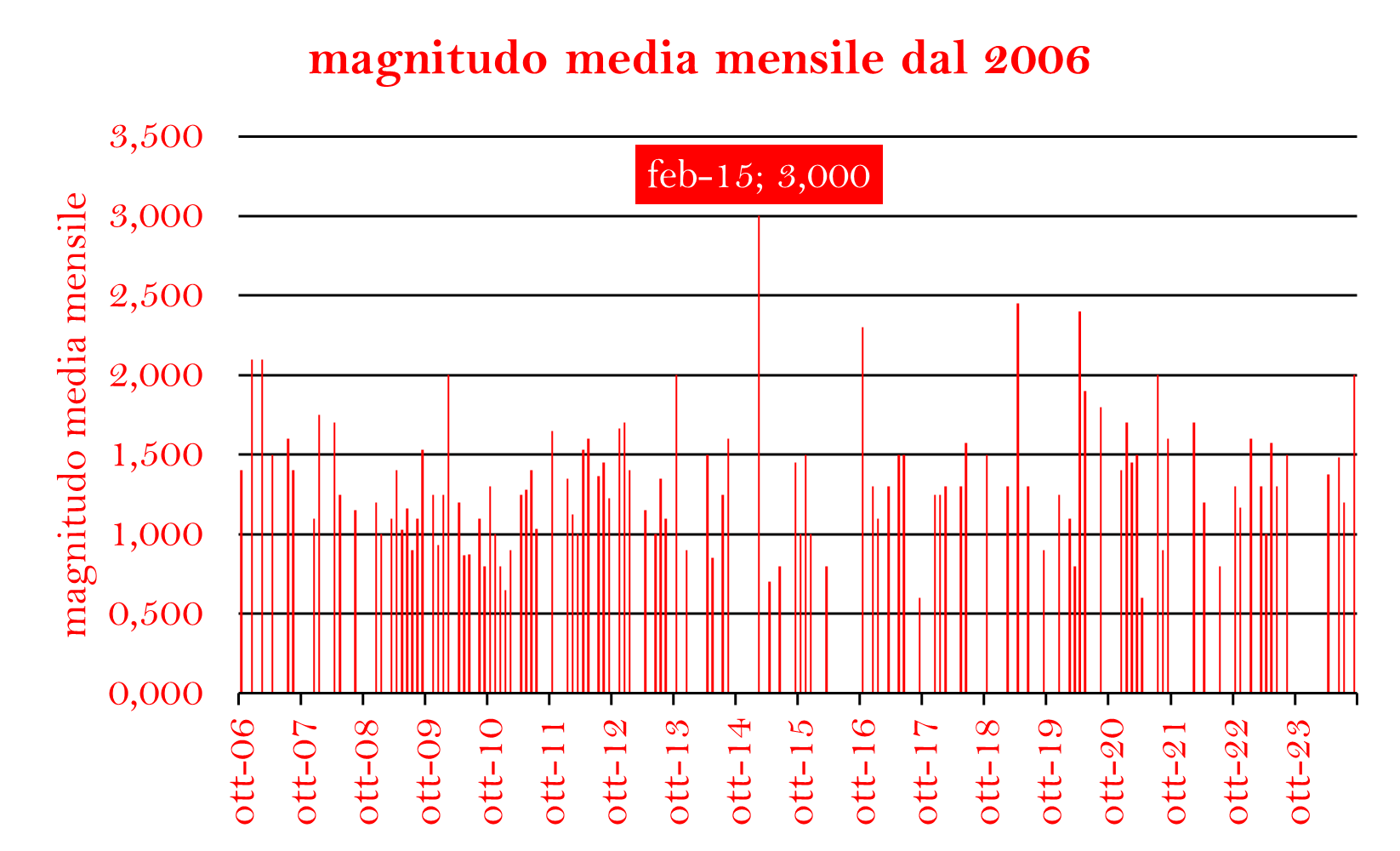

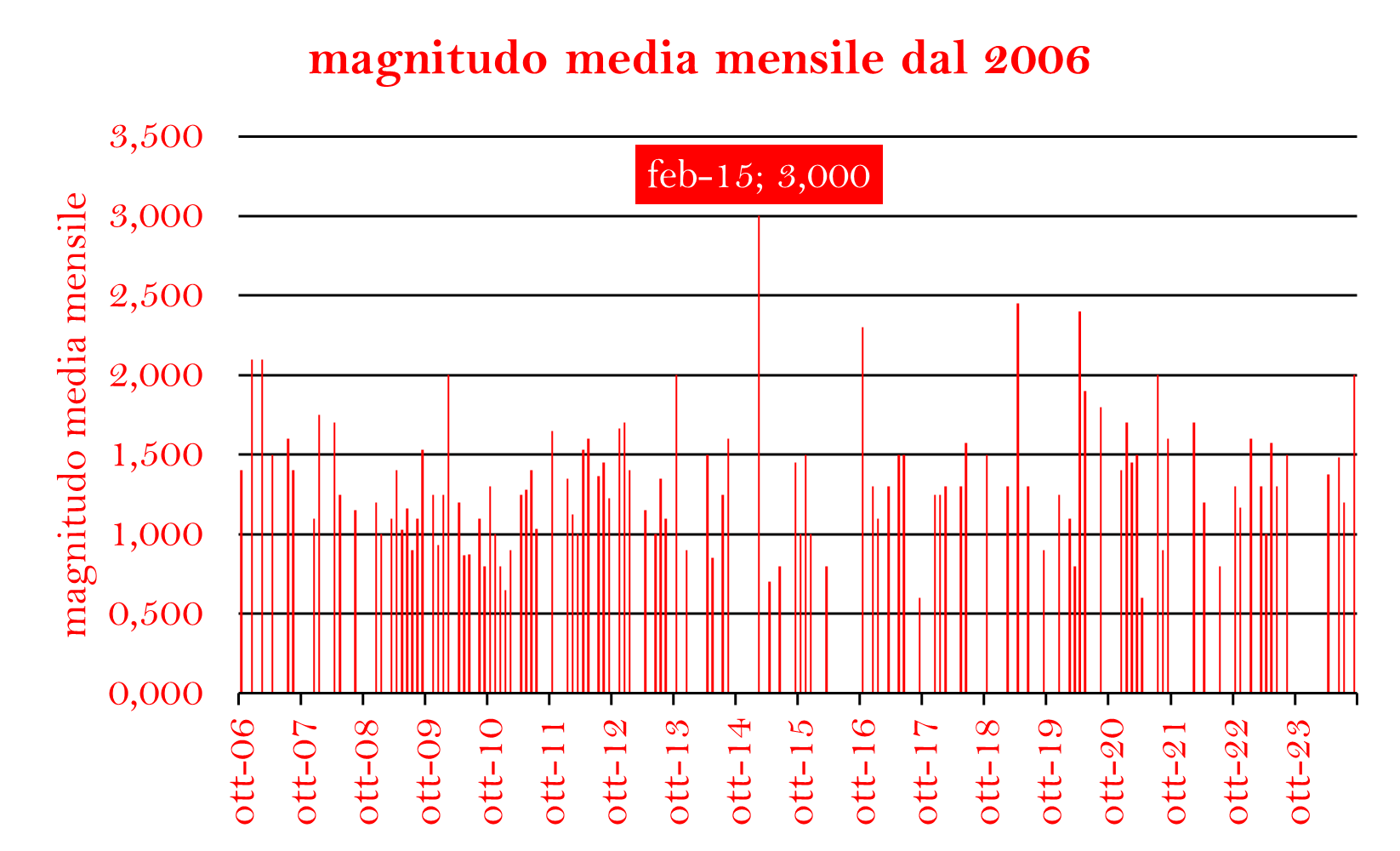

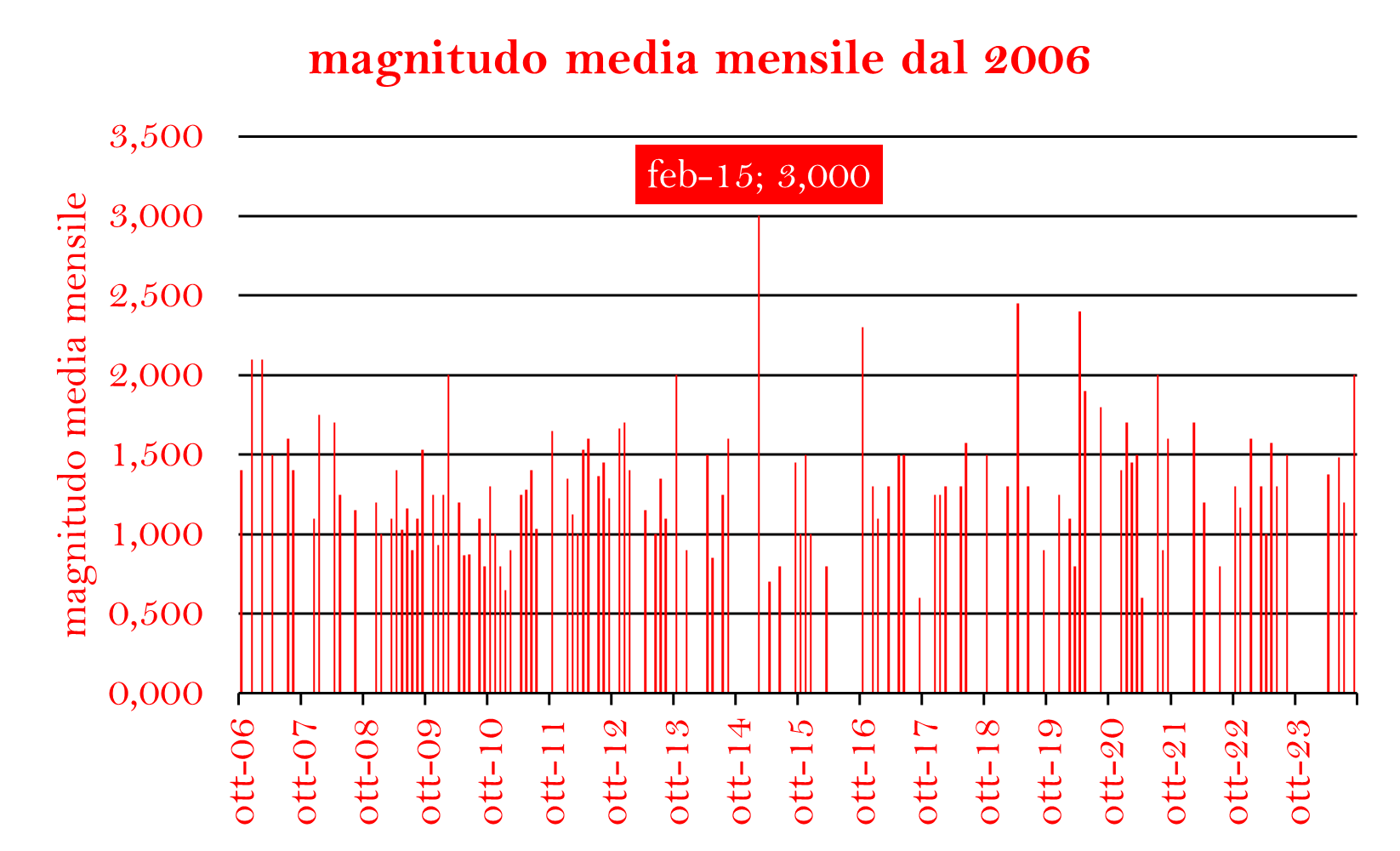

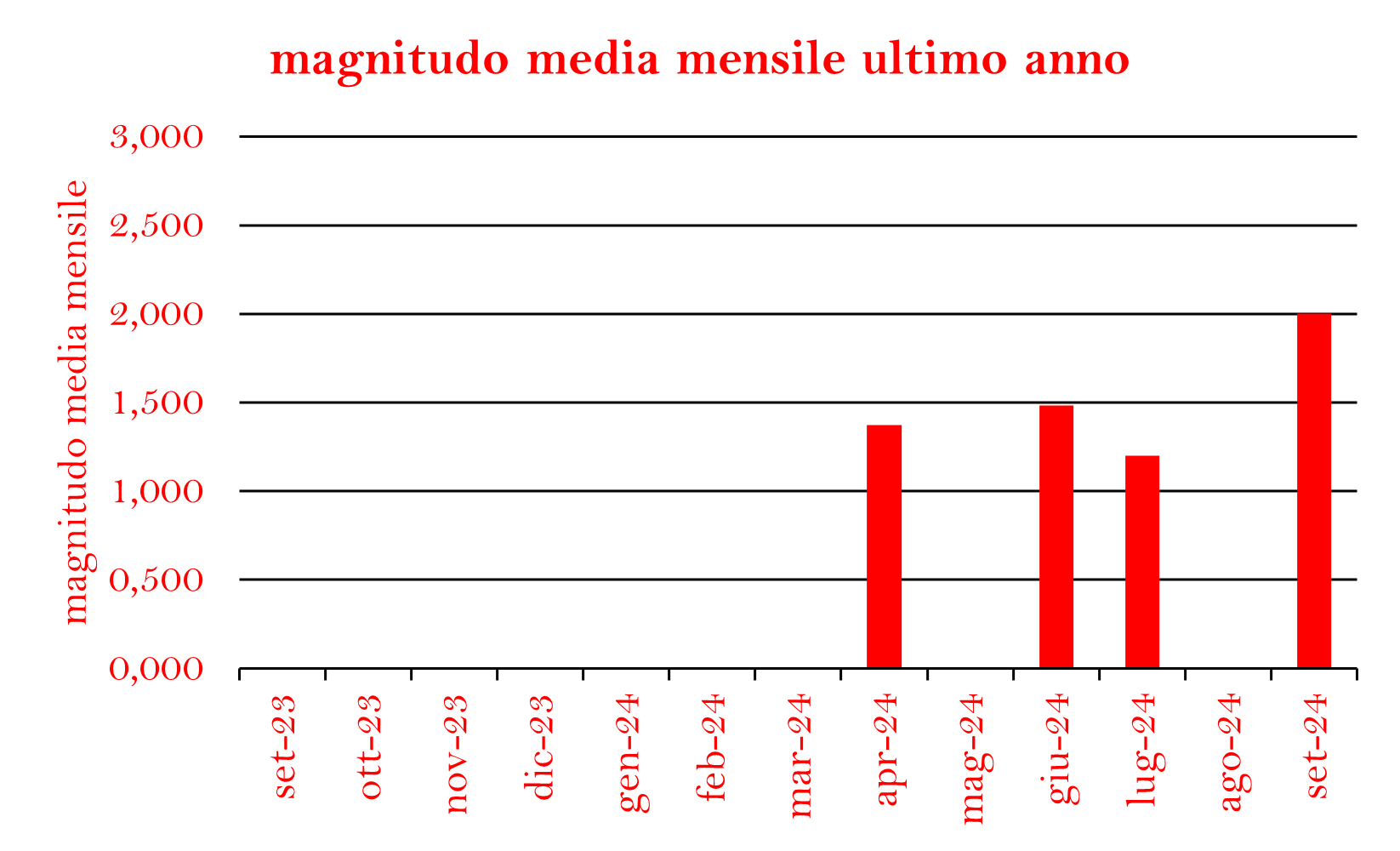

Mediamente la magnitudo mensile è pari a 1,327; pertanto finora la magnitudo media di settembre (2,000) mostra un valore superiore alla media. Il valore massimo è stato registrato nel mese di febbraio del 2015 con una media di 3,000 (figura 8).

Figura 8 – Magnitudo media mensile dal 2006

Figura 9 – Magnitudo media mensile ultimo anno

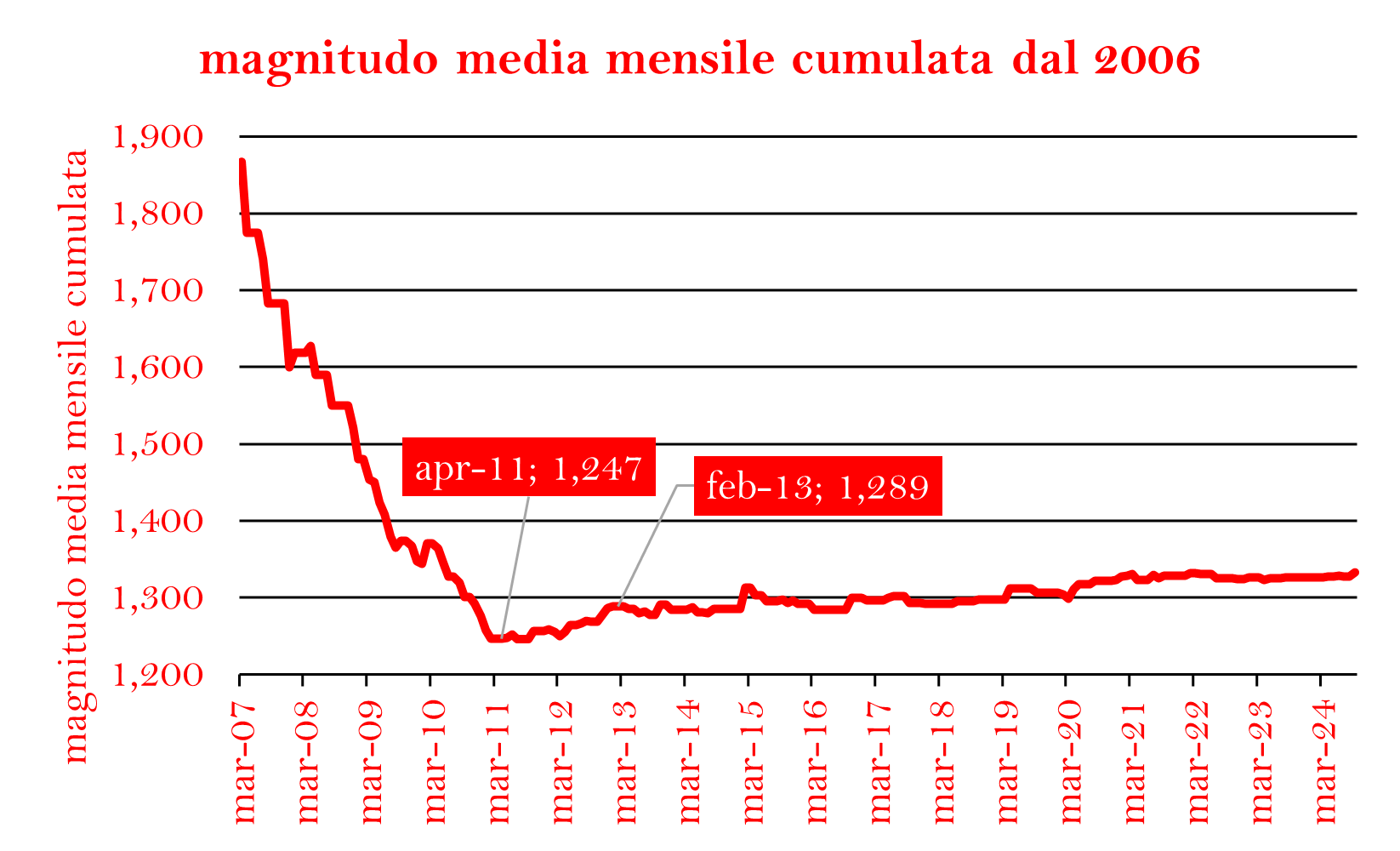

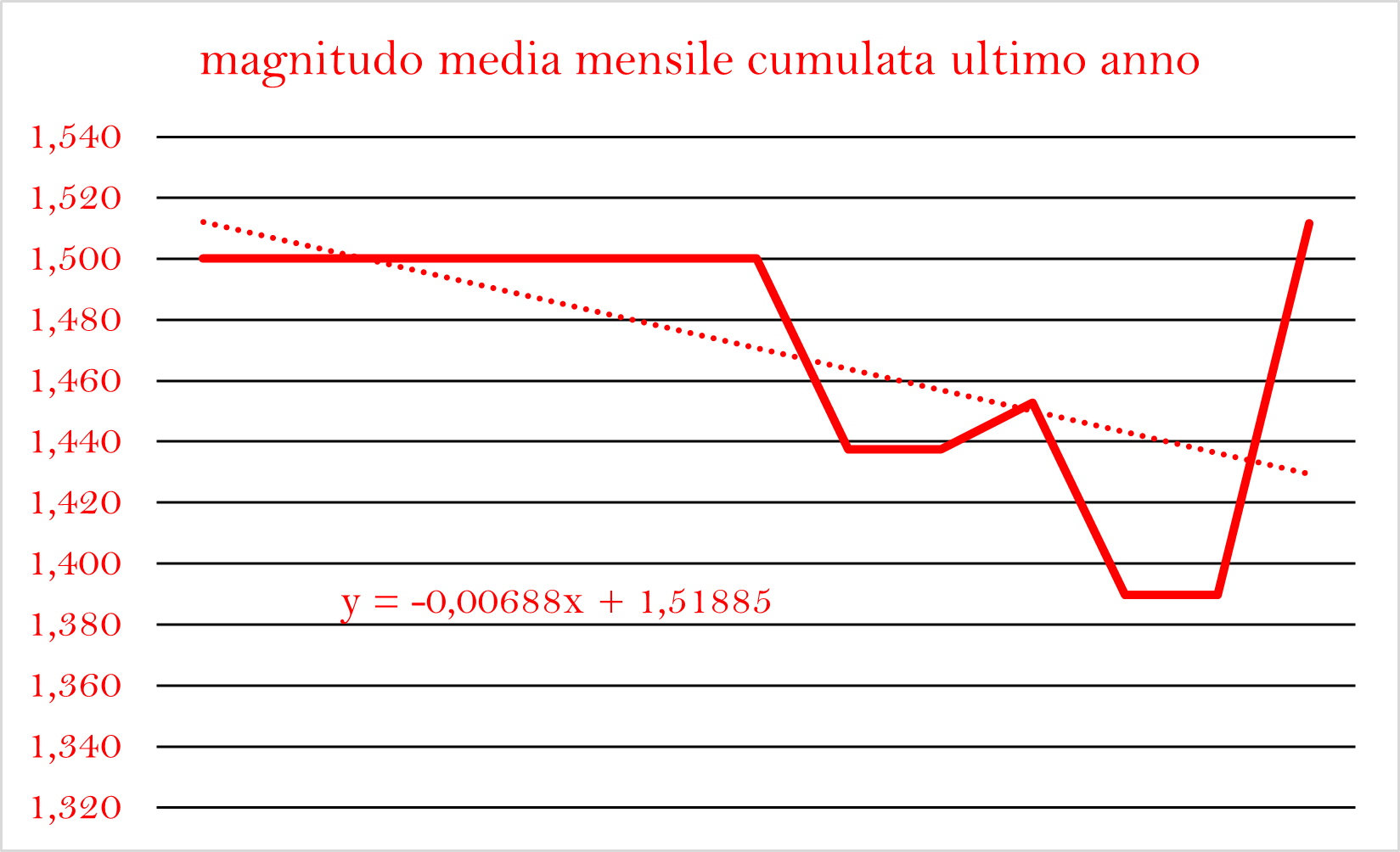

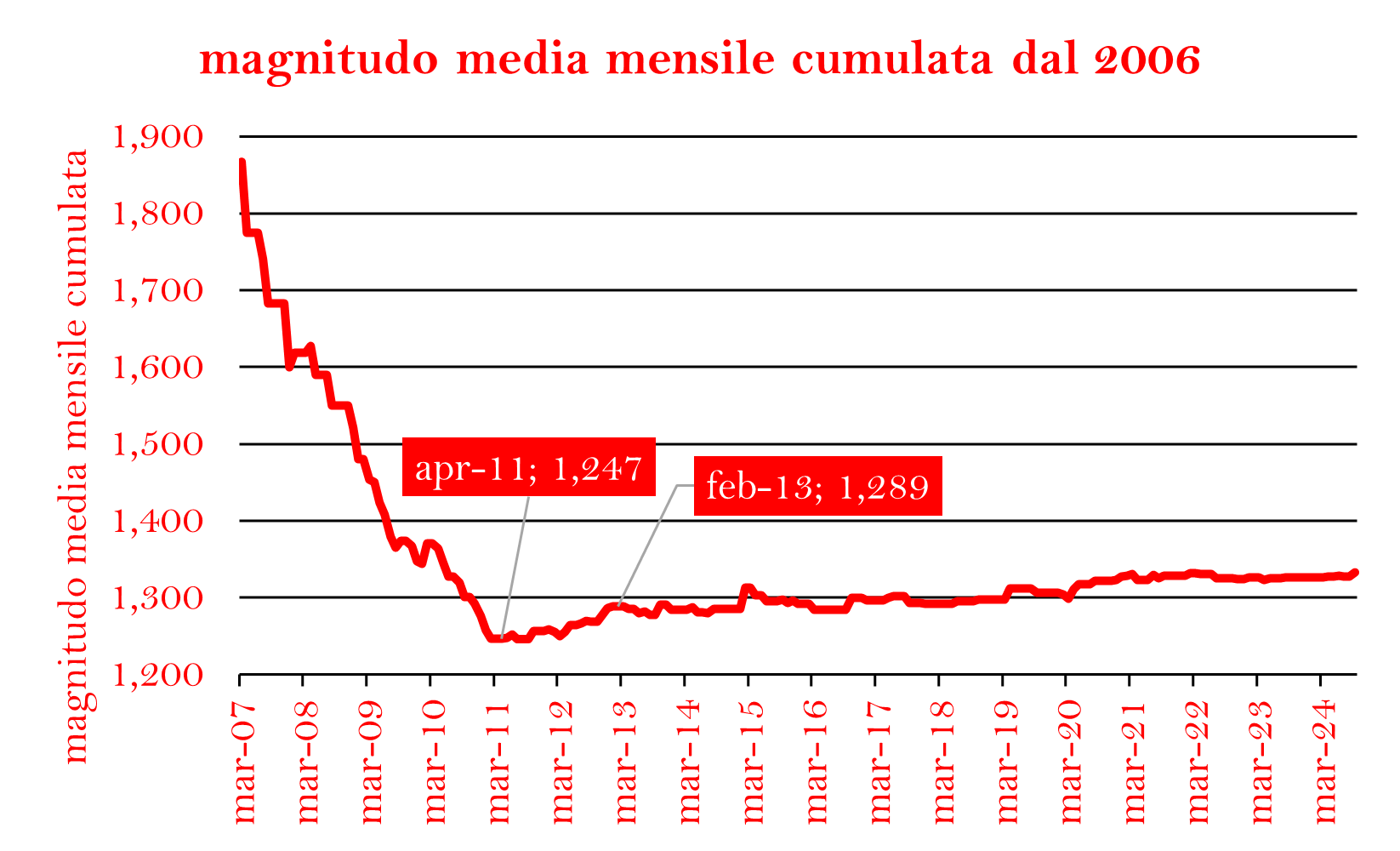

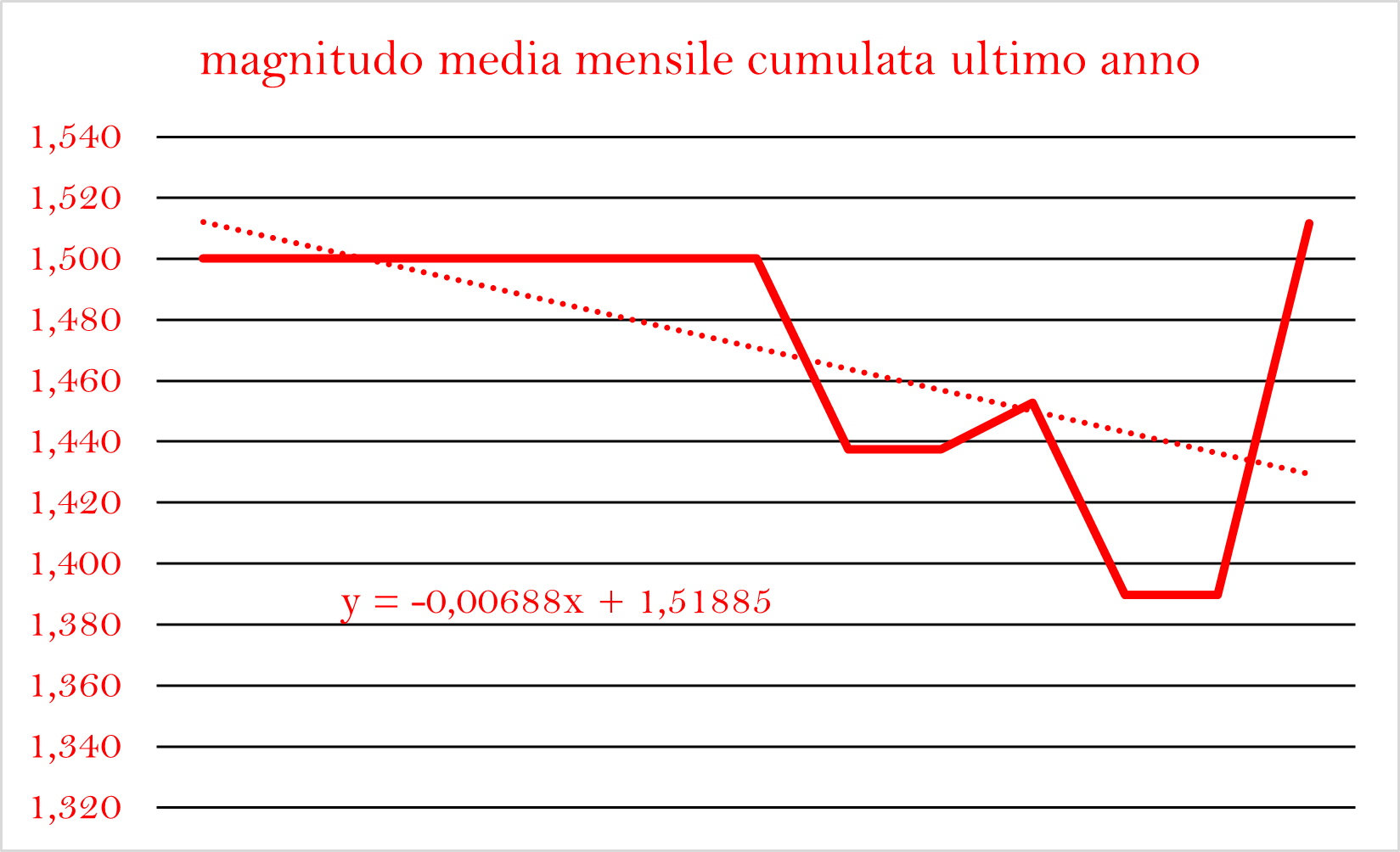

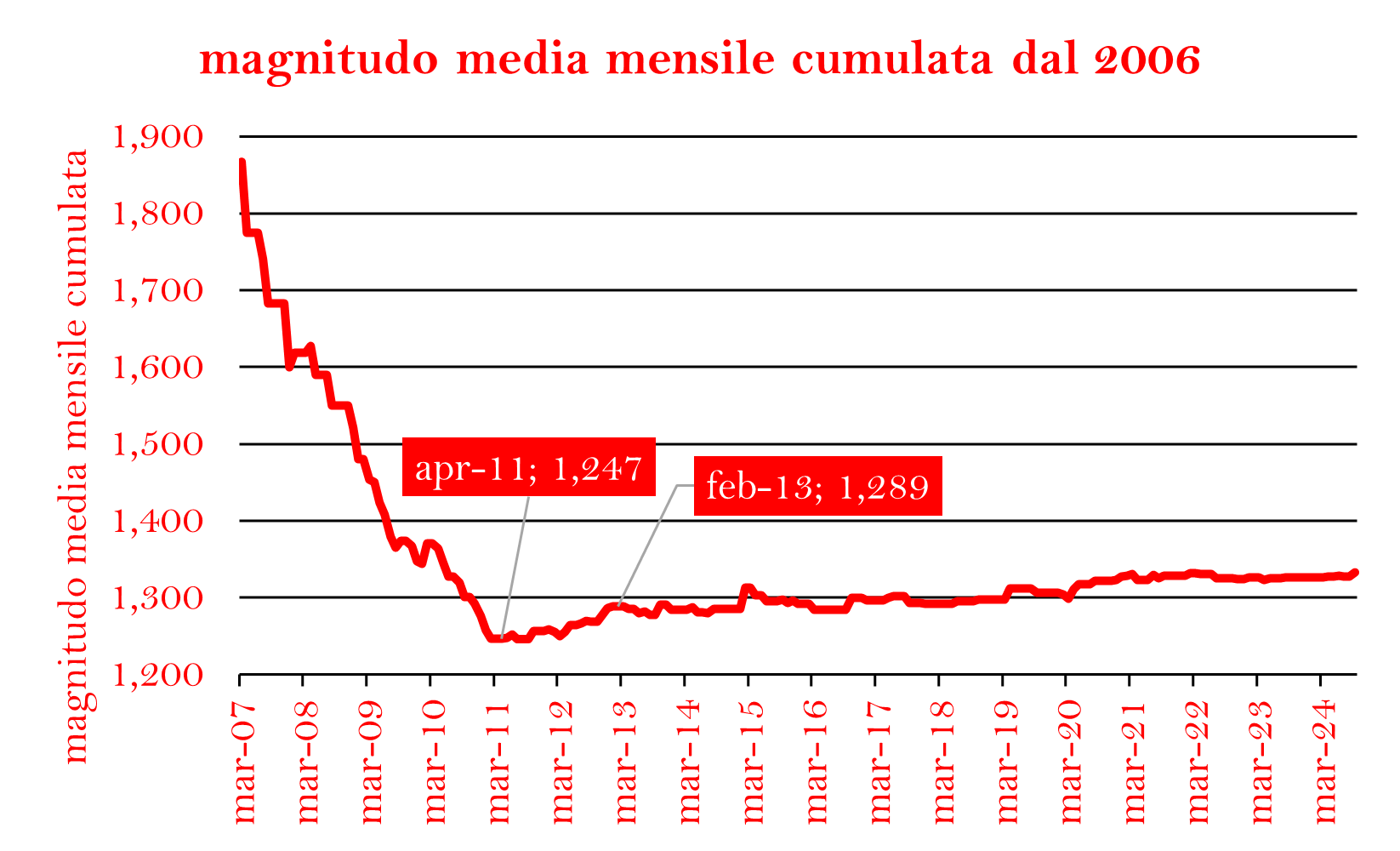

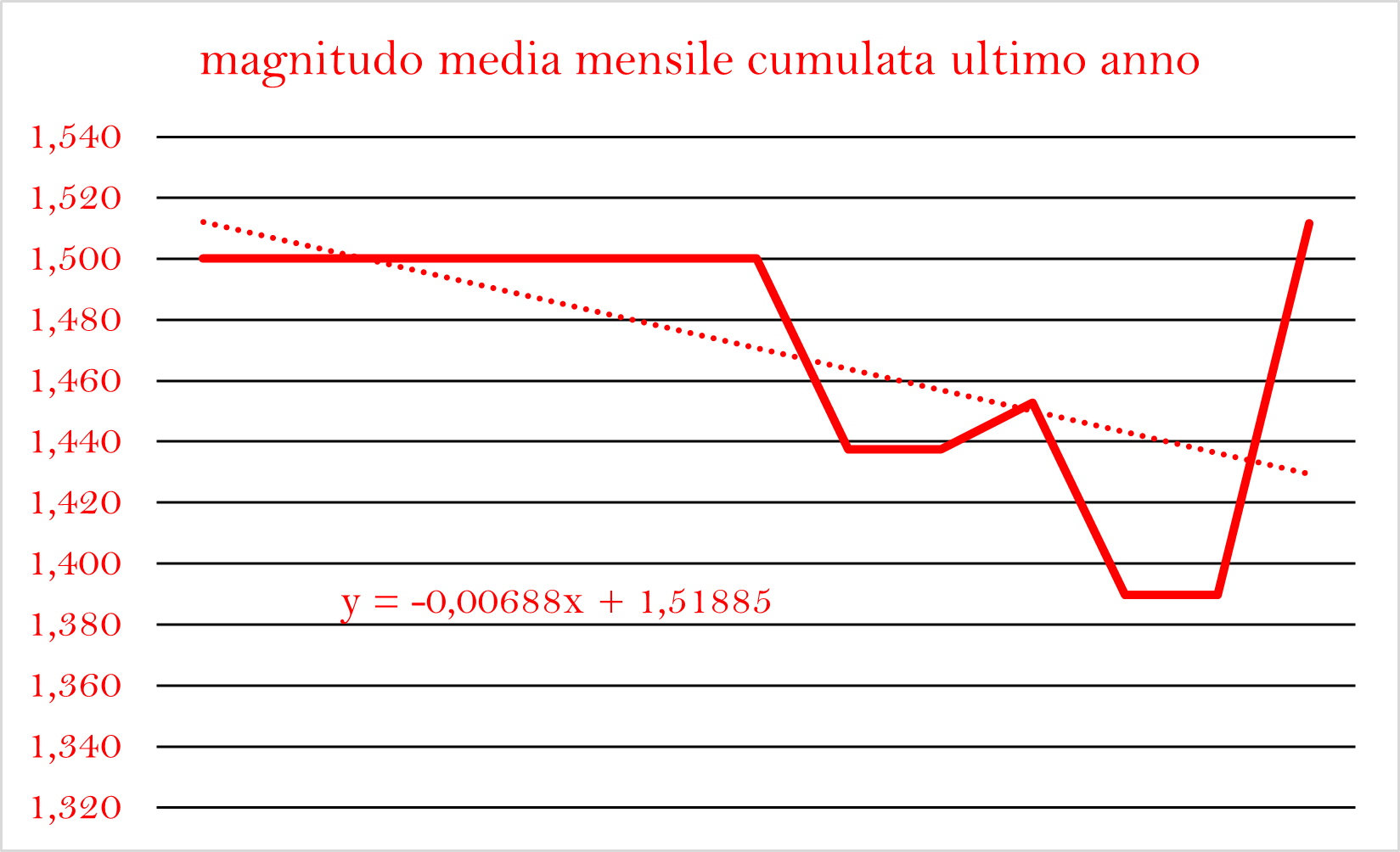

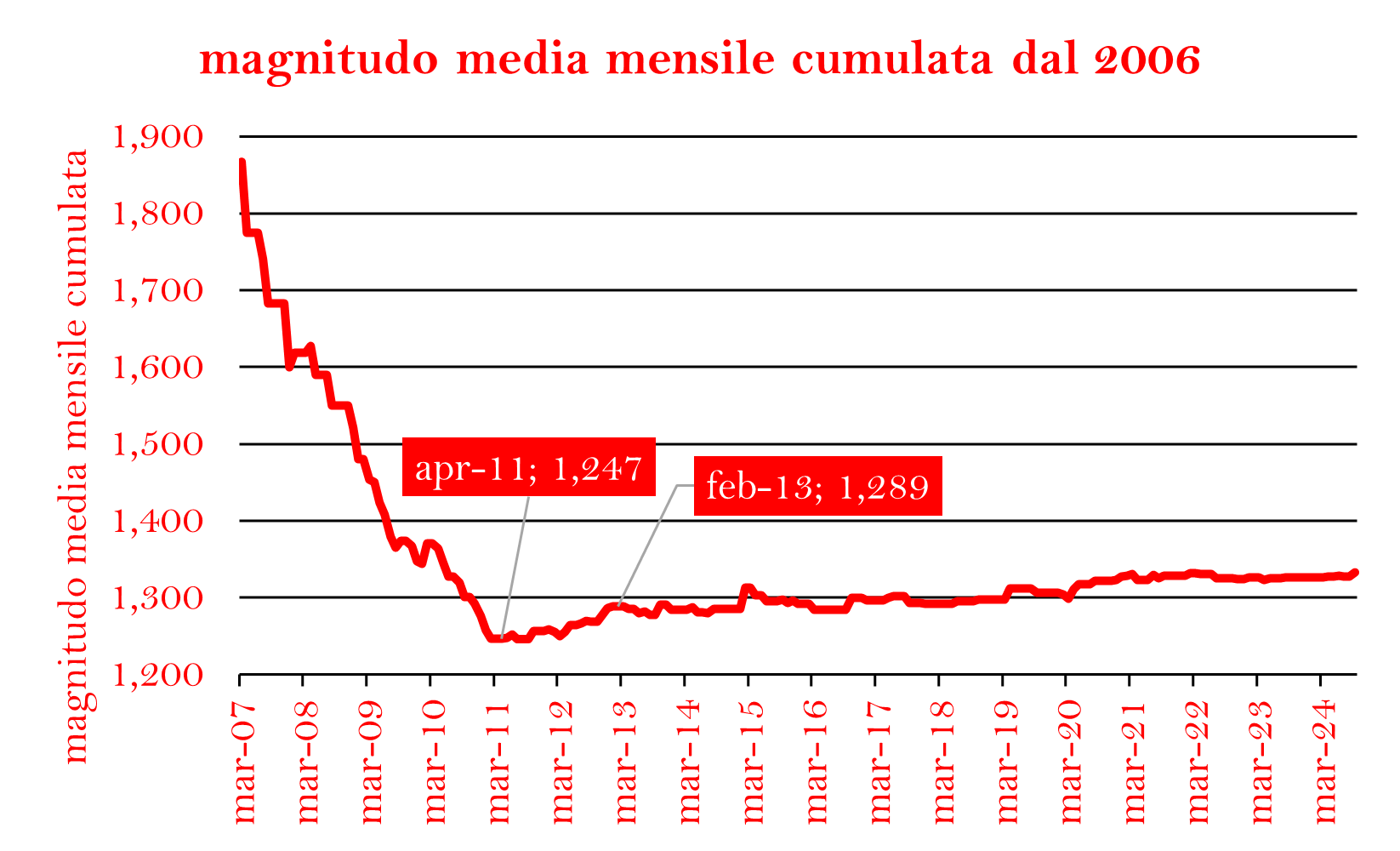

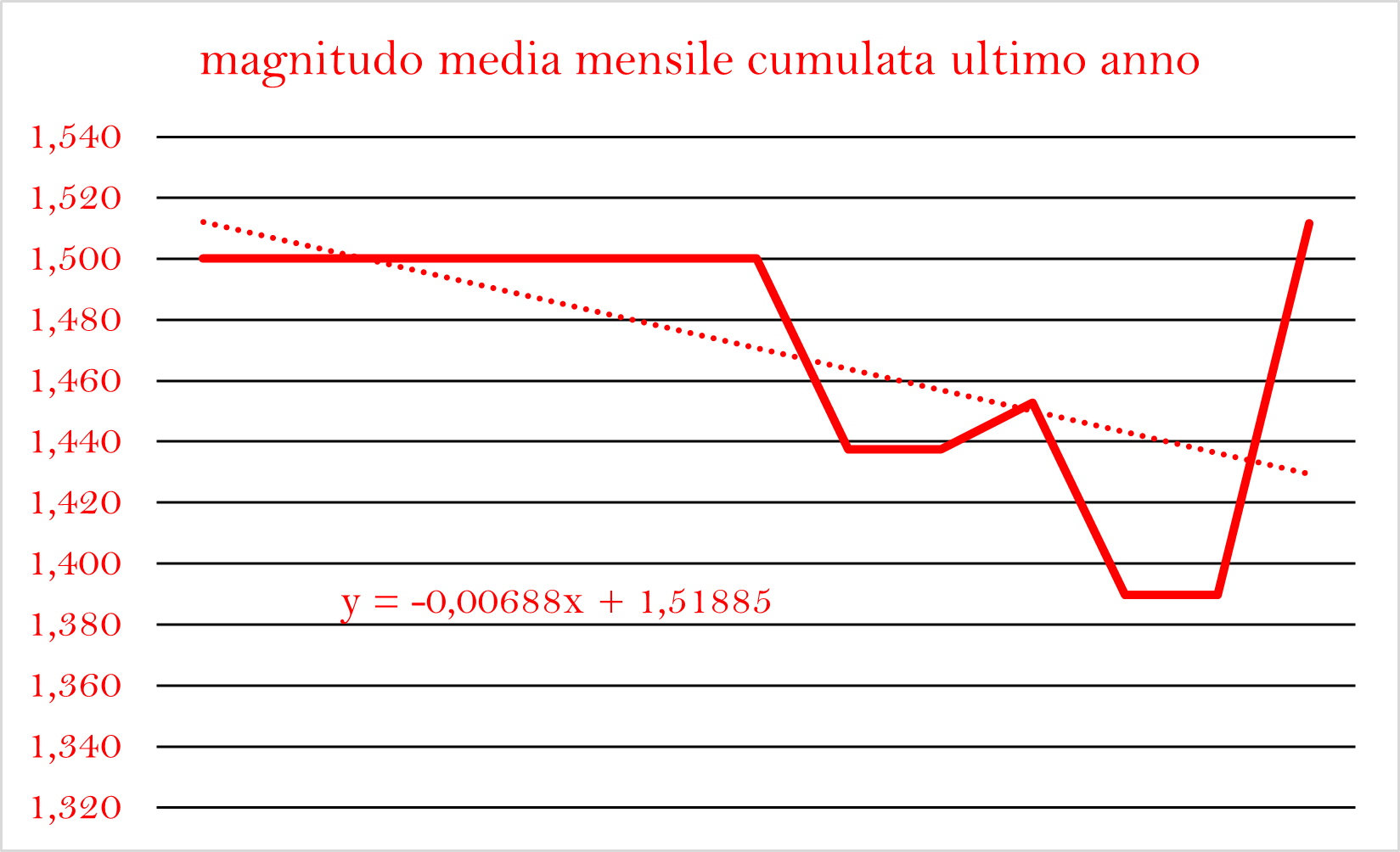

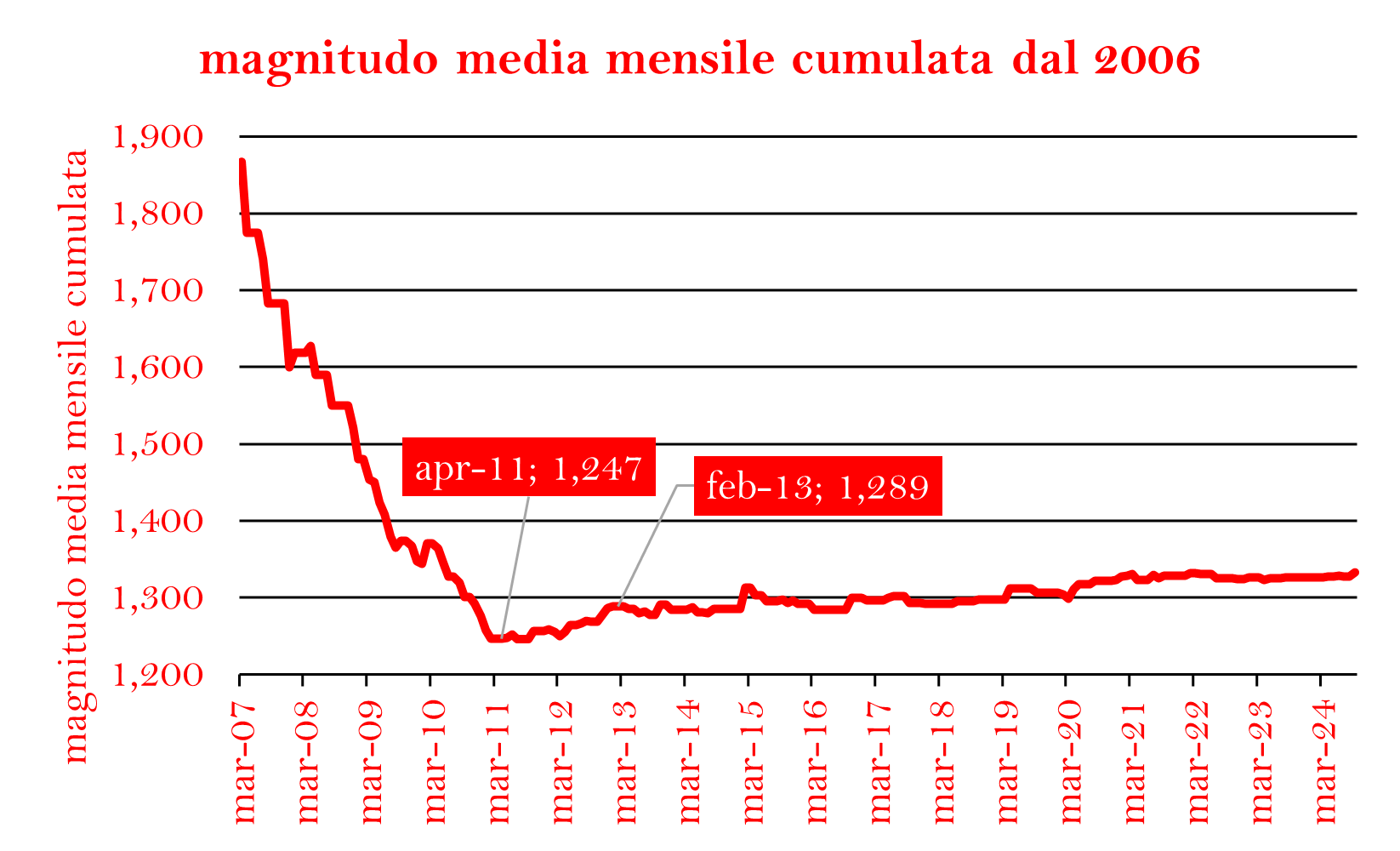

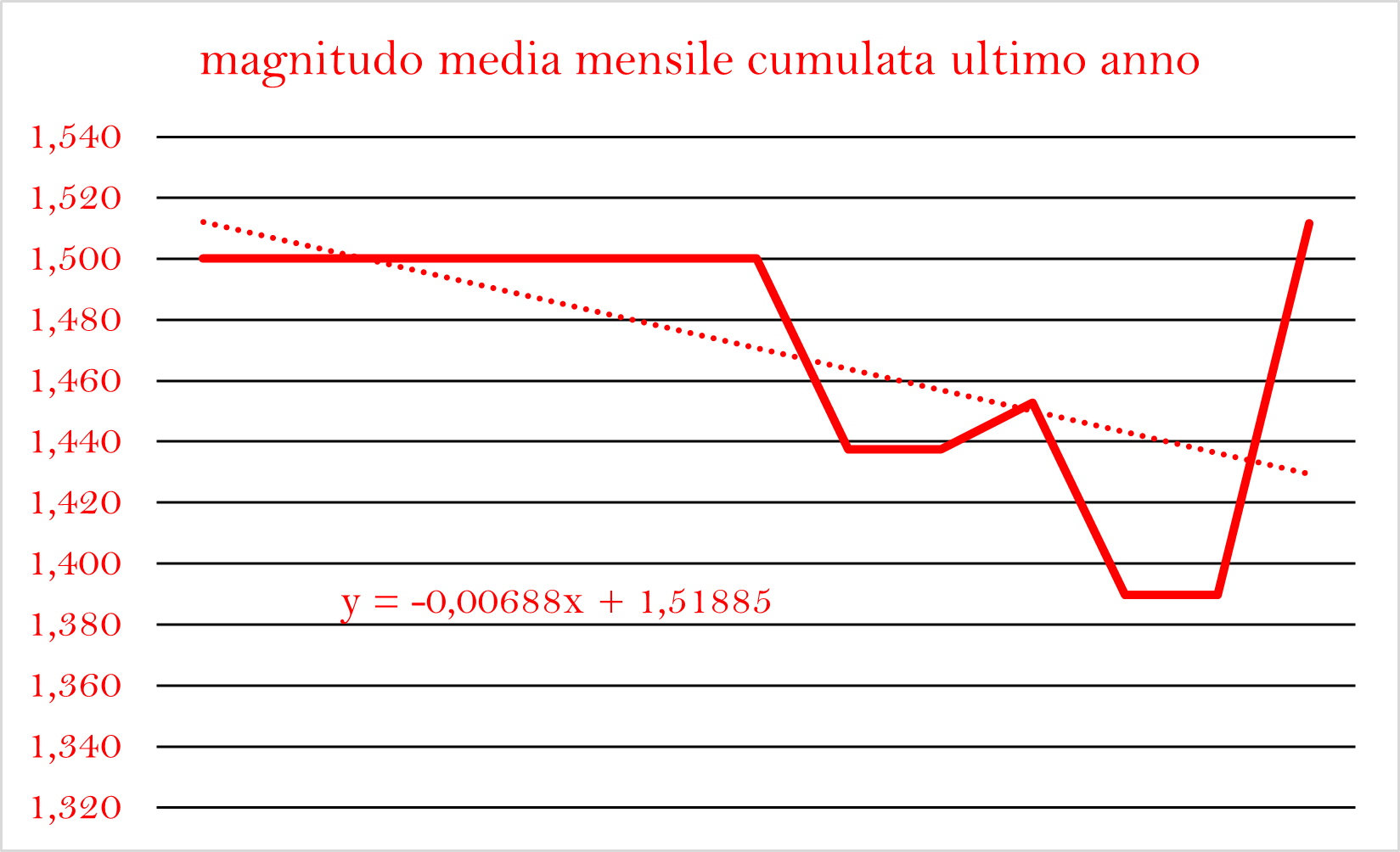

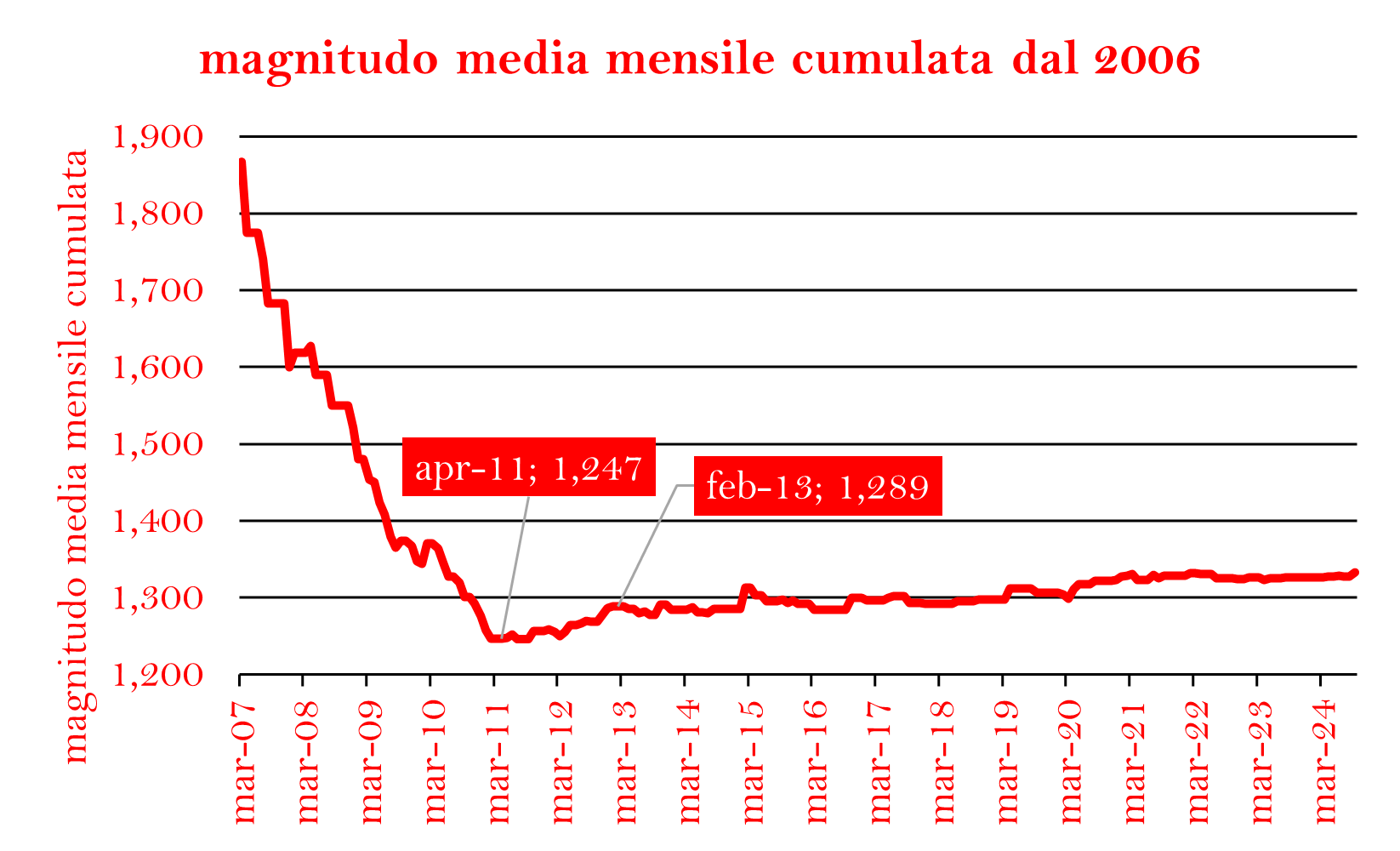

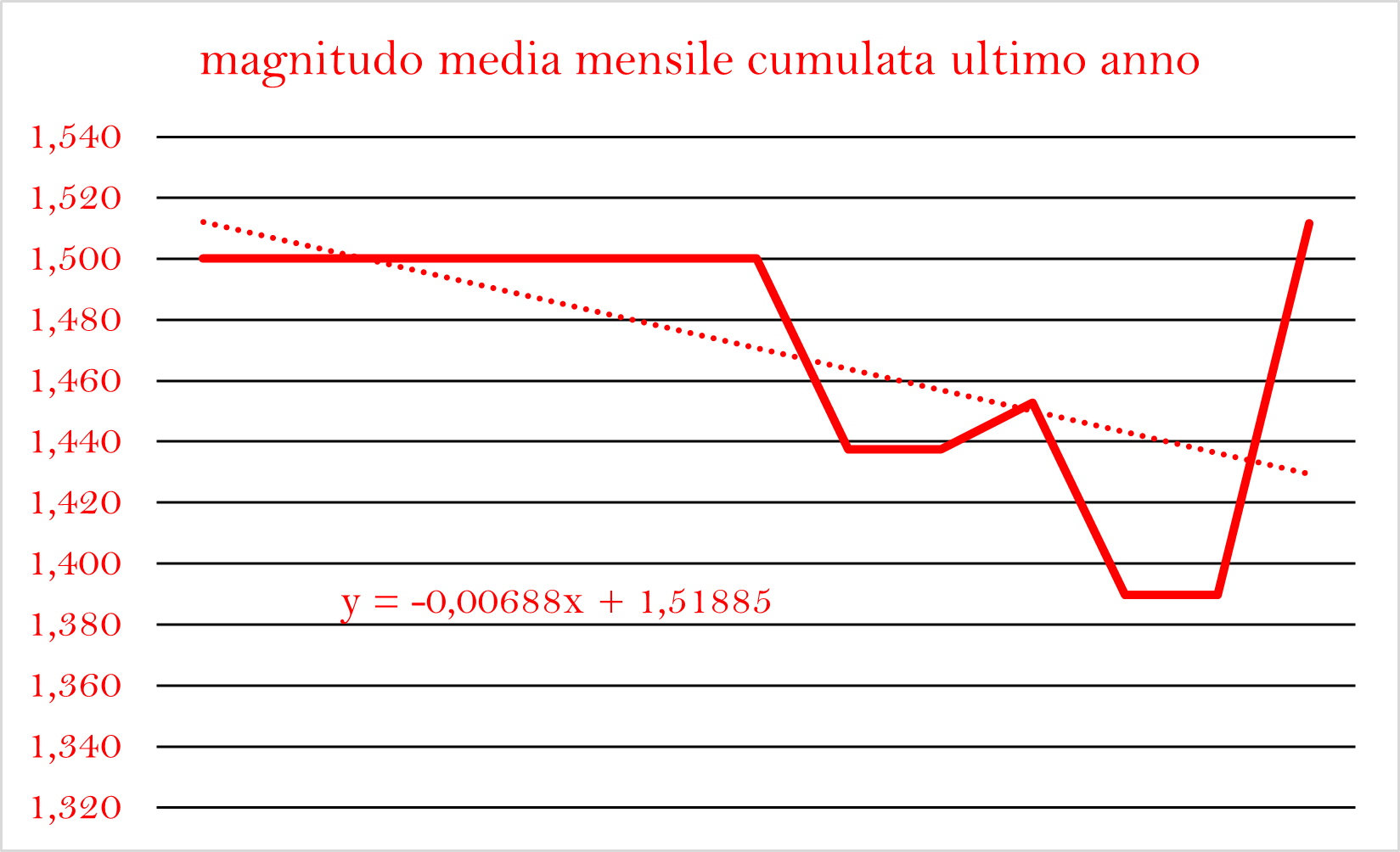

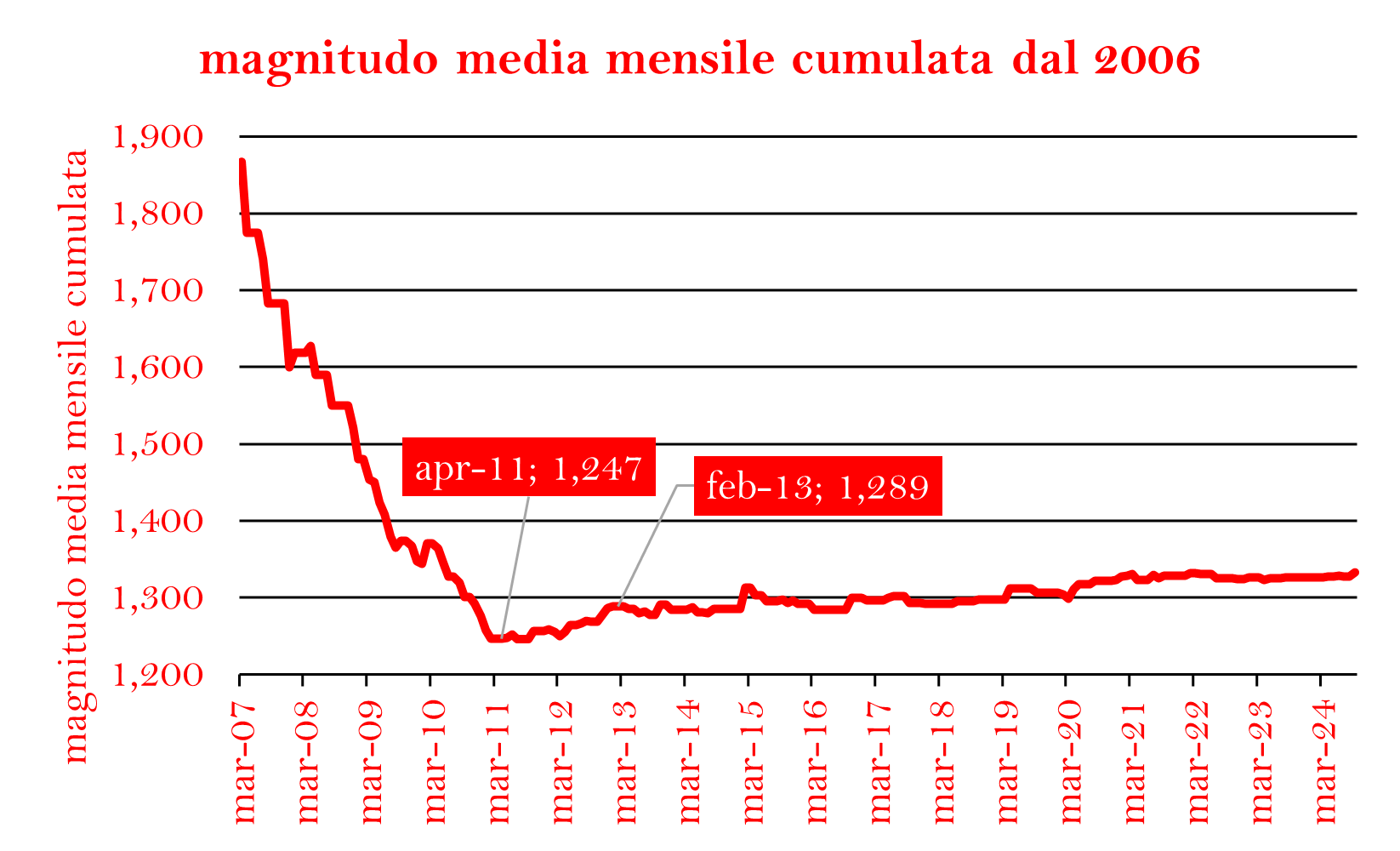

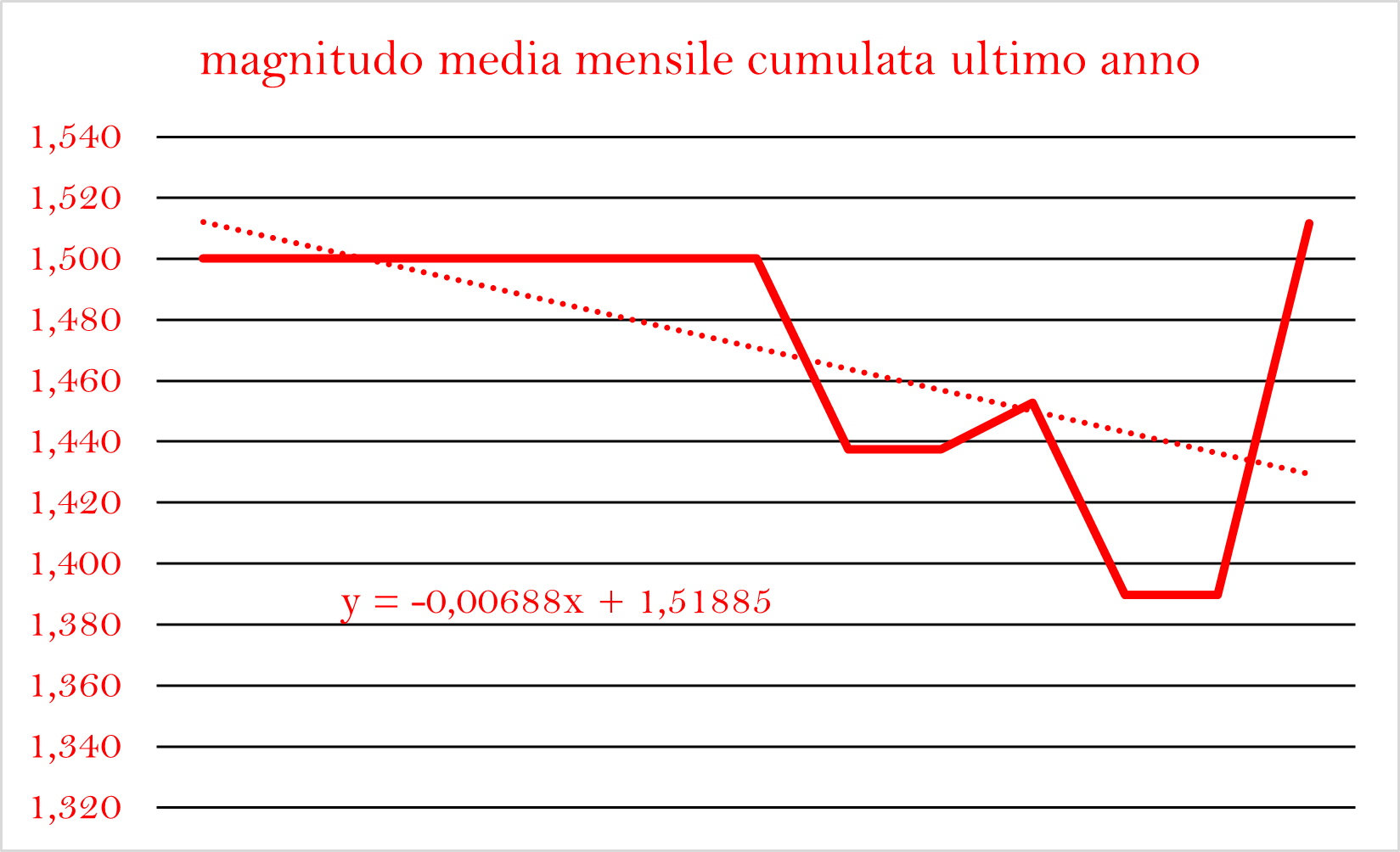

Nel grafico di figura 10 è riportata la media cumulata calcolata in modo analogo a quella relativa al numero di terremoti mensili. Si registra una sensibile diminuzione fino ad aprile 2011, quindi leggero aumento fino a febbraio 2013 e quindi attualmente sostanziale stabilità; tale andamento risulta sostanzialmente confermato anche analizzando il dettaglio dell’ultimo anno di attività (figura 11).

Figura 10 – Media cumulata magnitudo media mensile dal 2006

Figura 11 – Media cumulata magnitudo media mensile ultimo anno

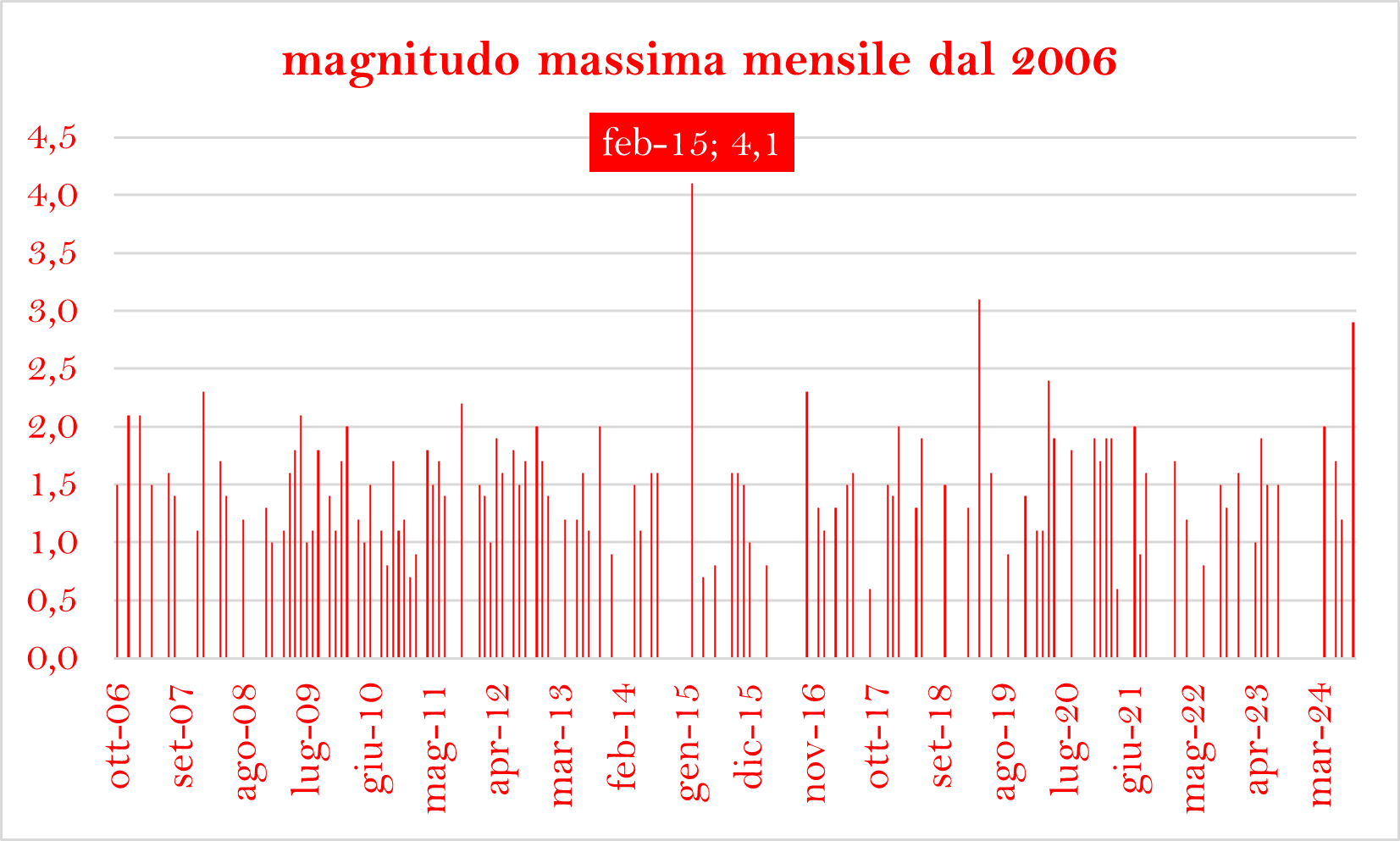

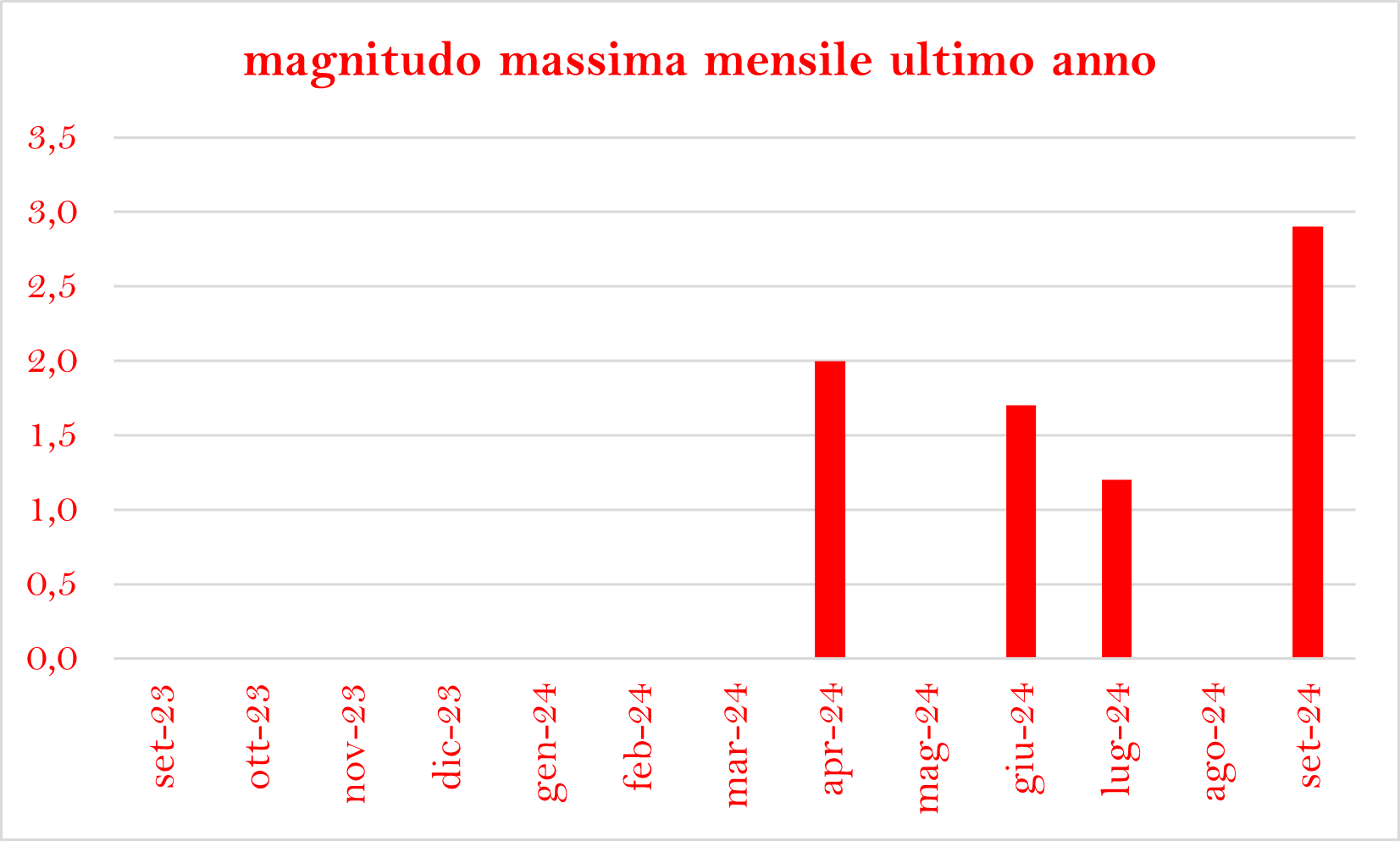

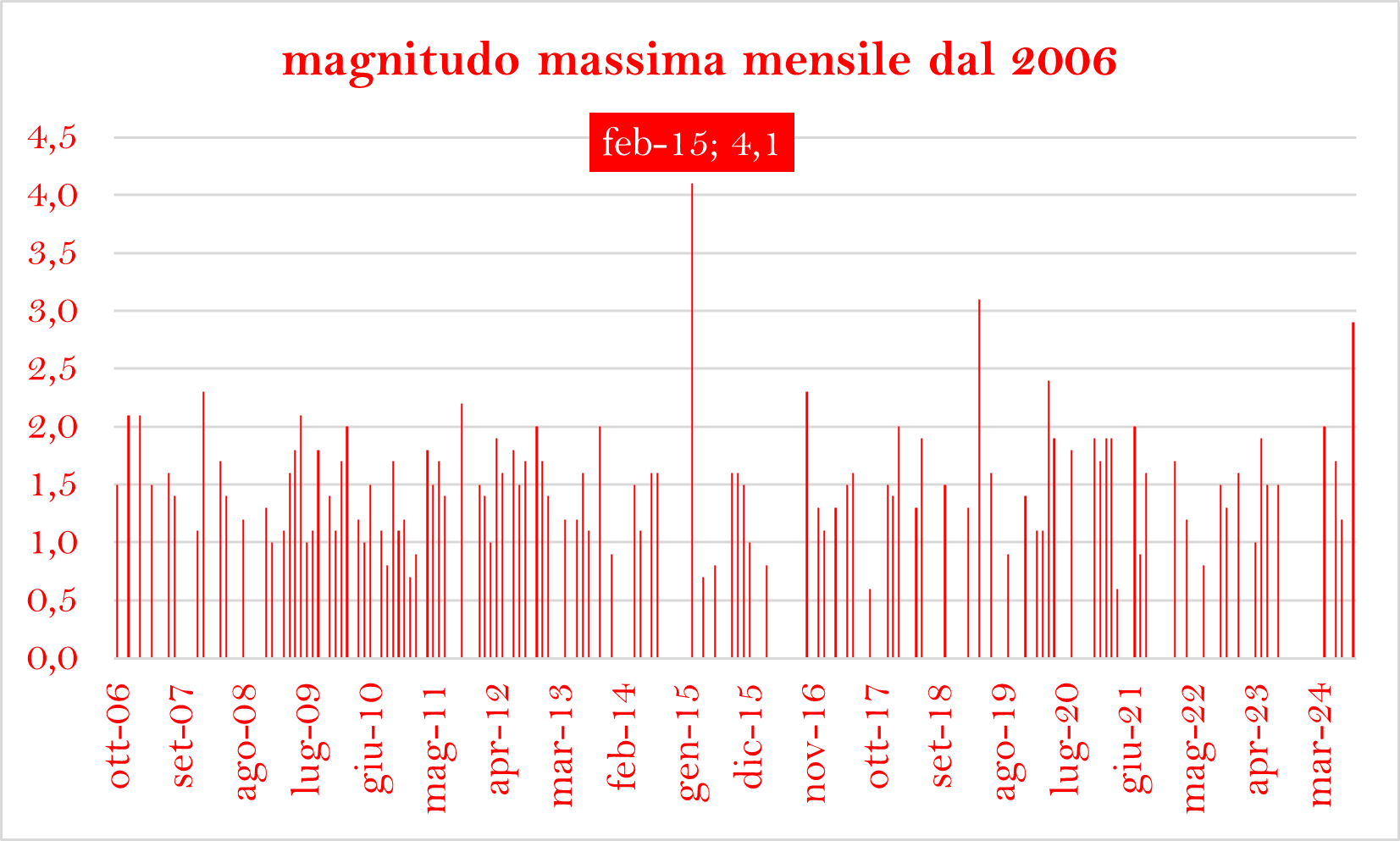

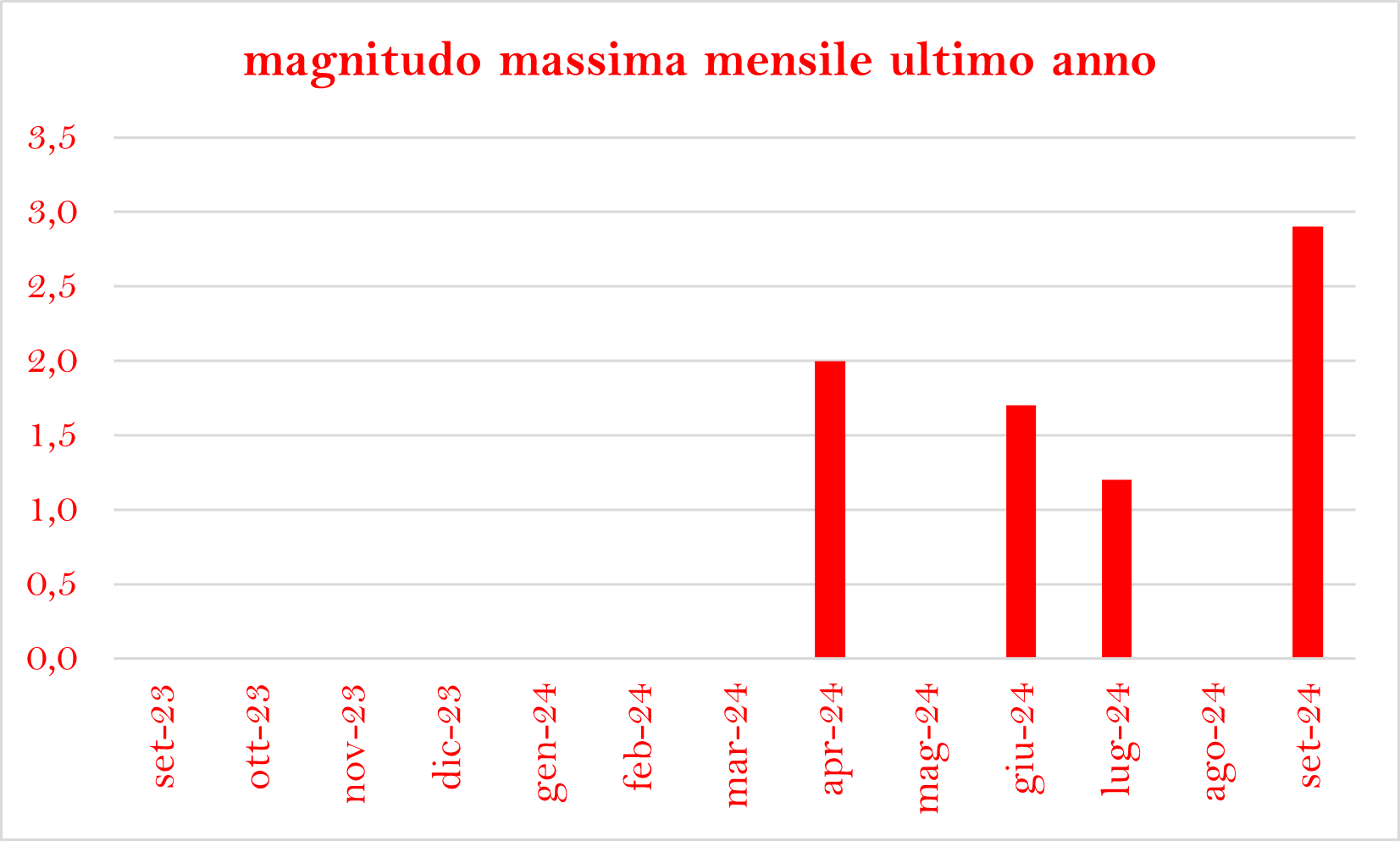

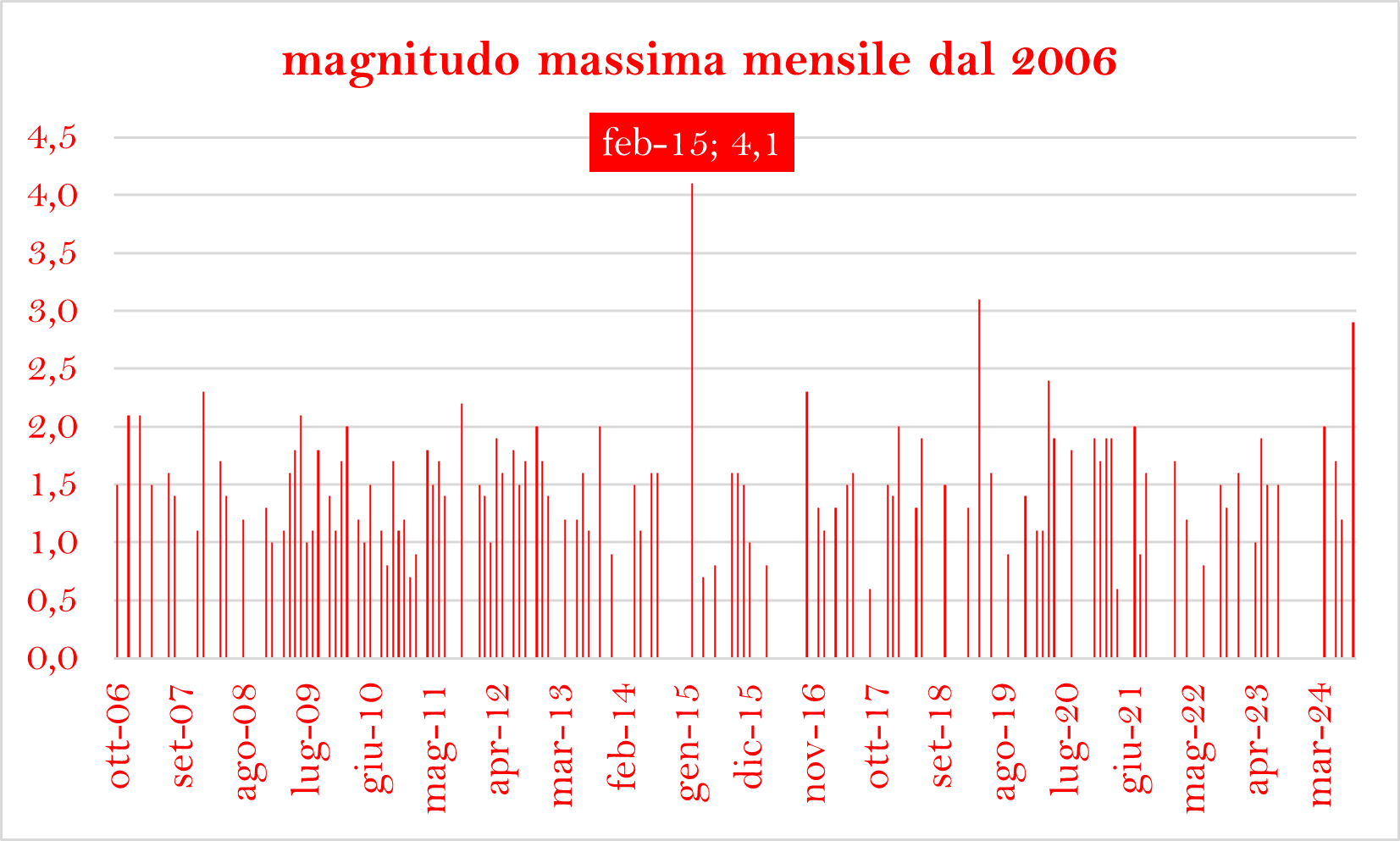

Magnitudo massima mensile

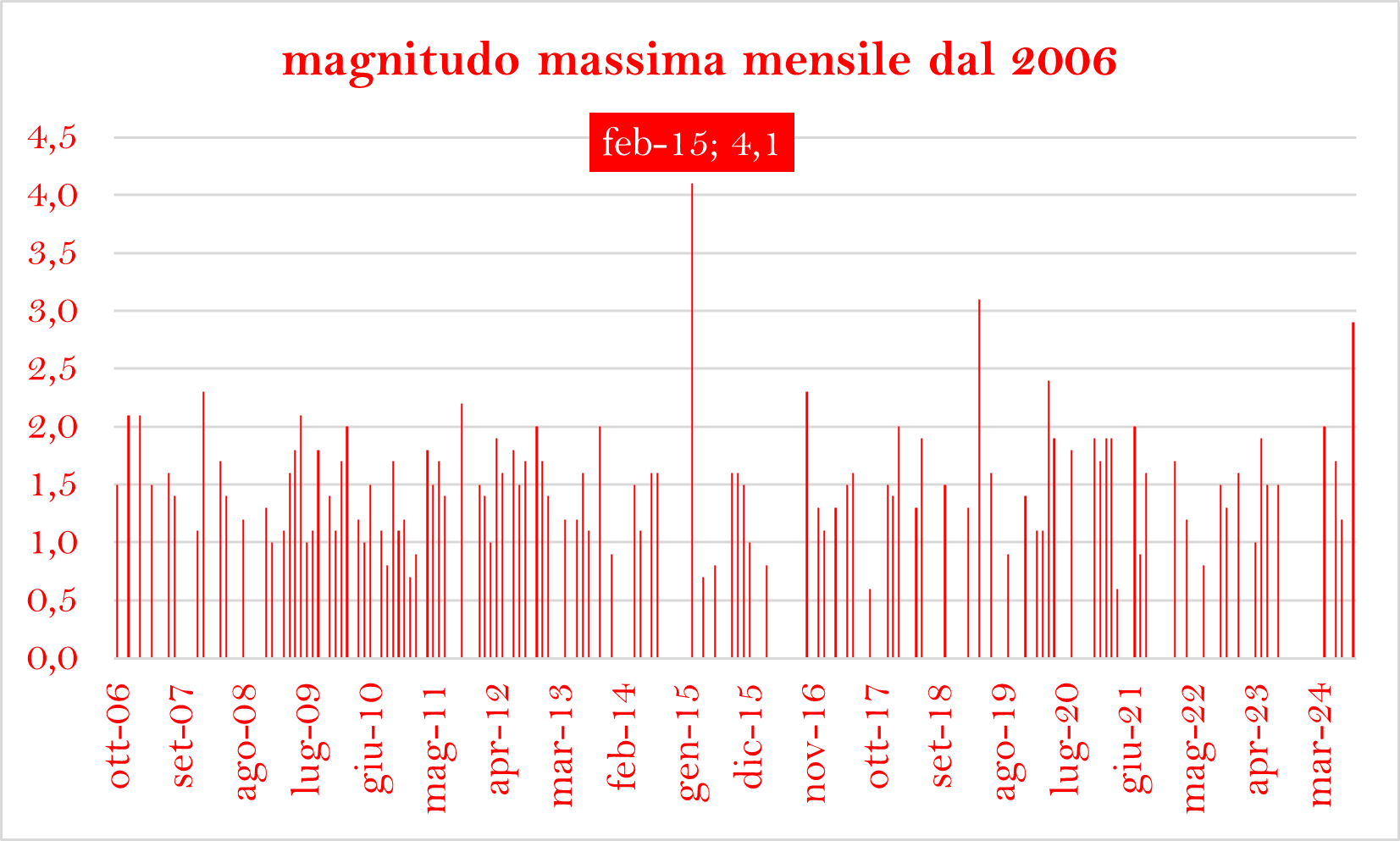

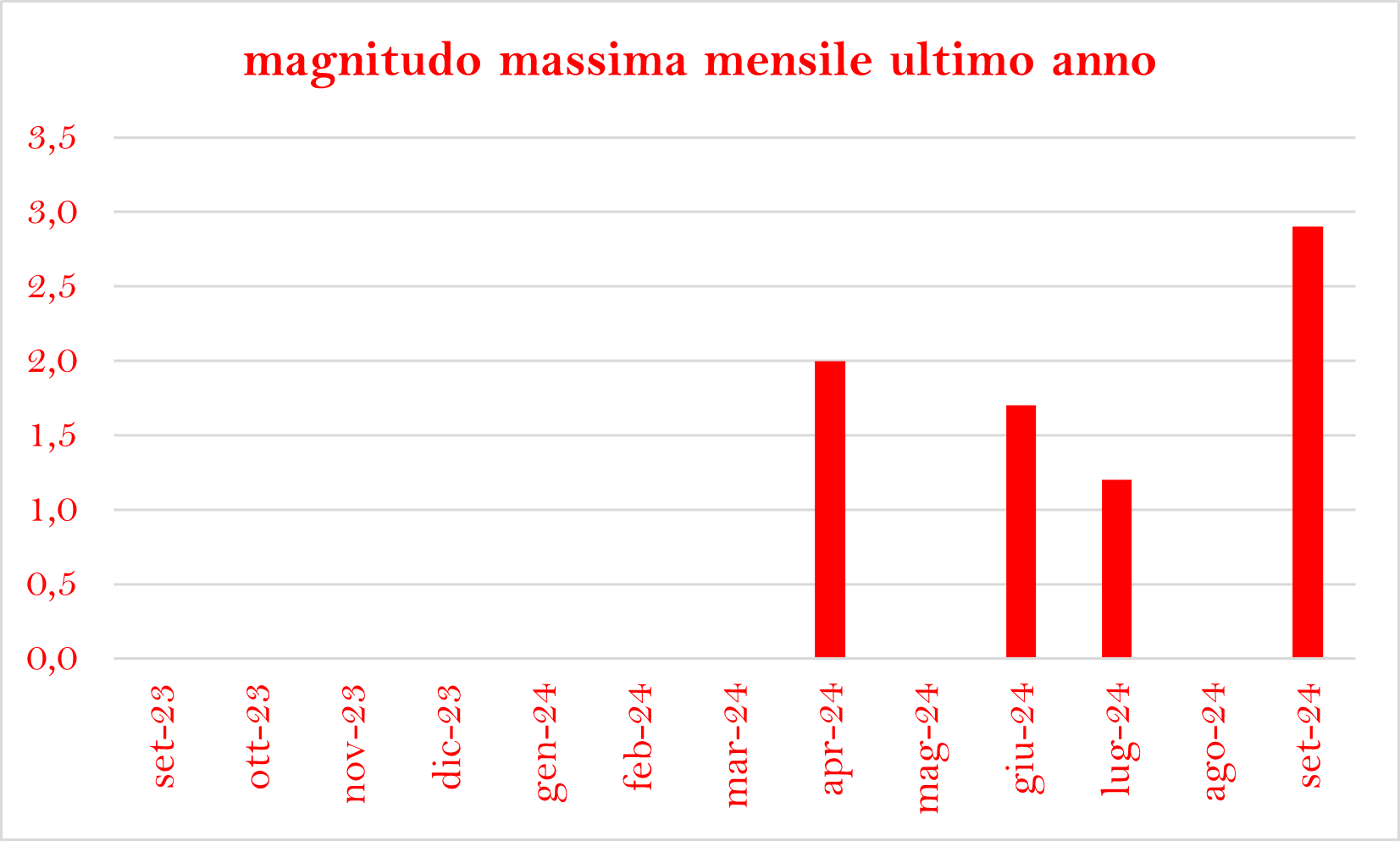

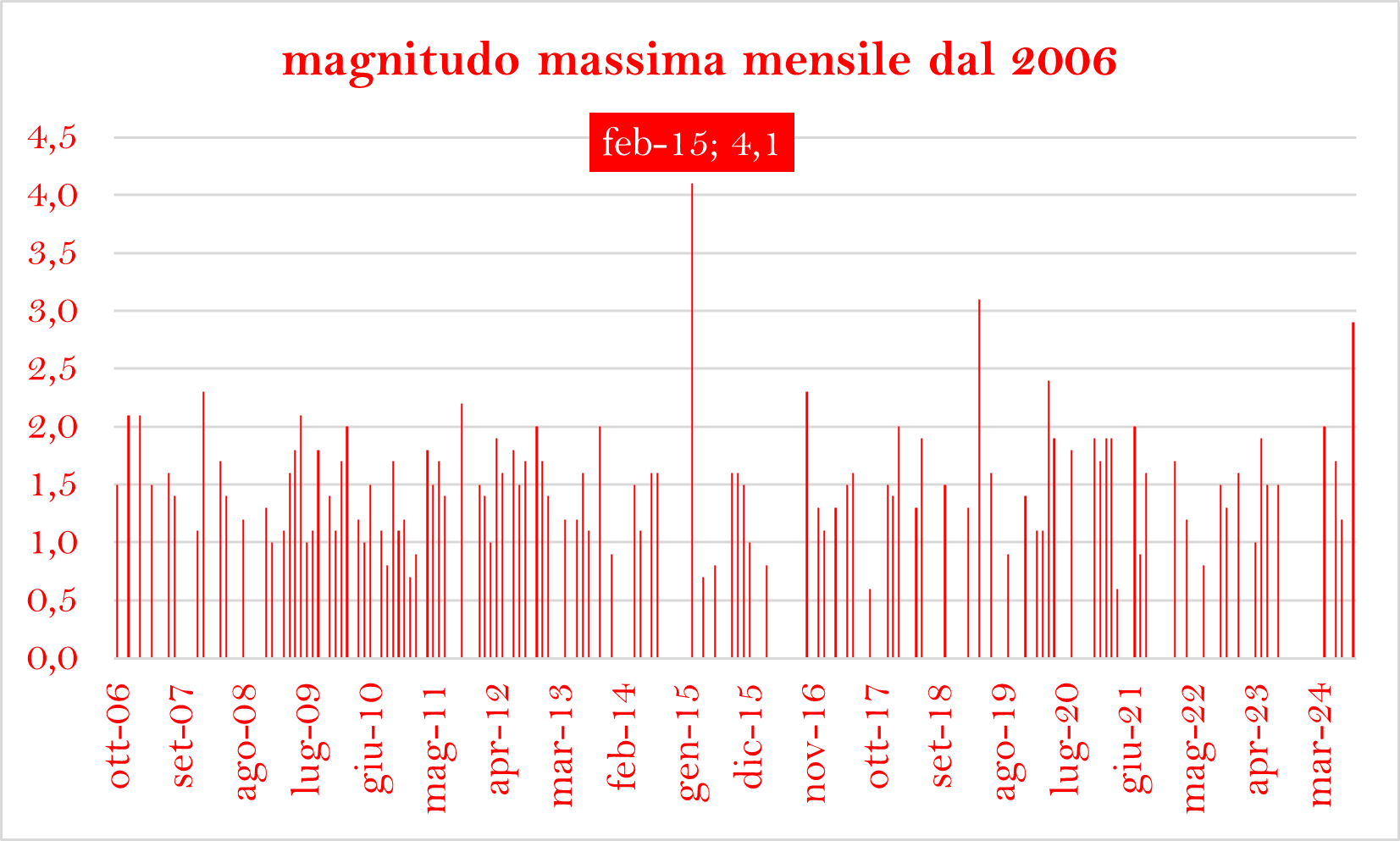

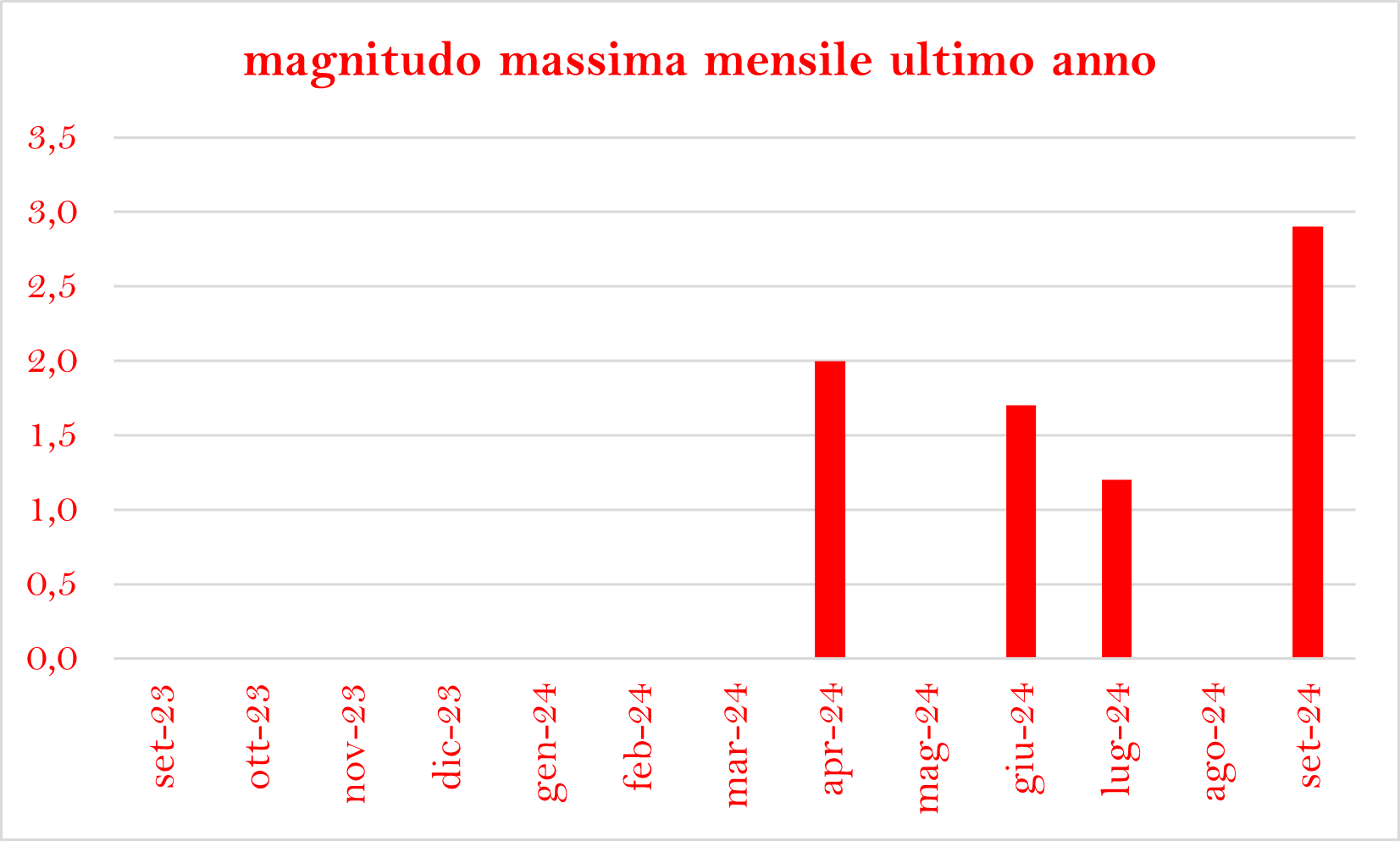

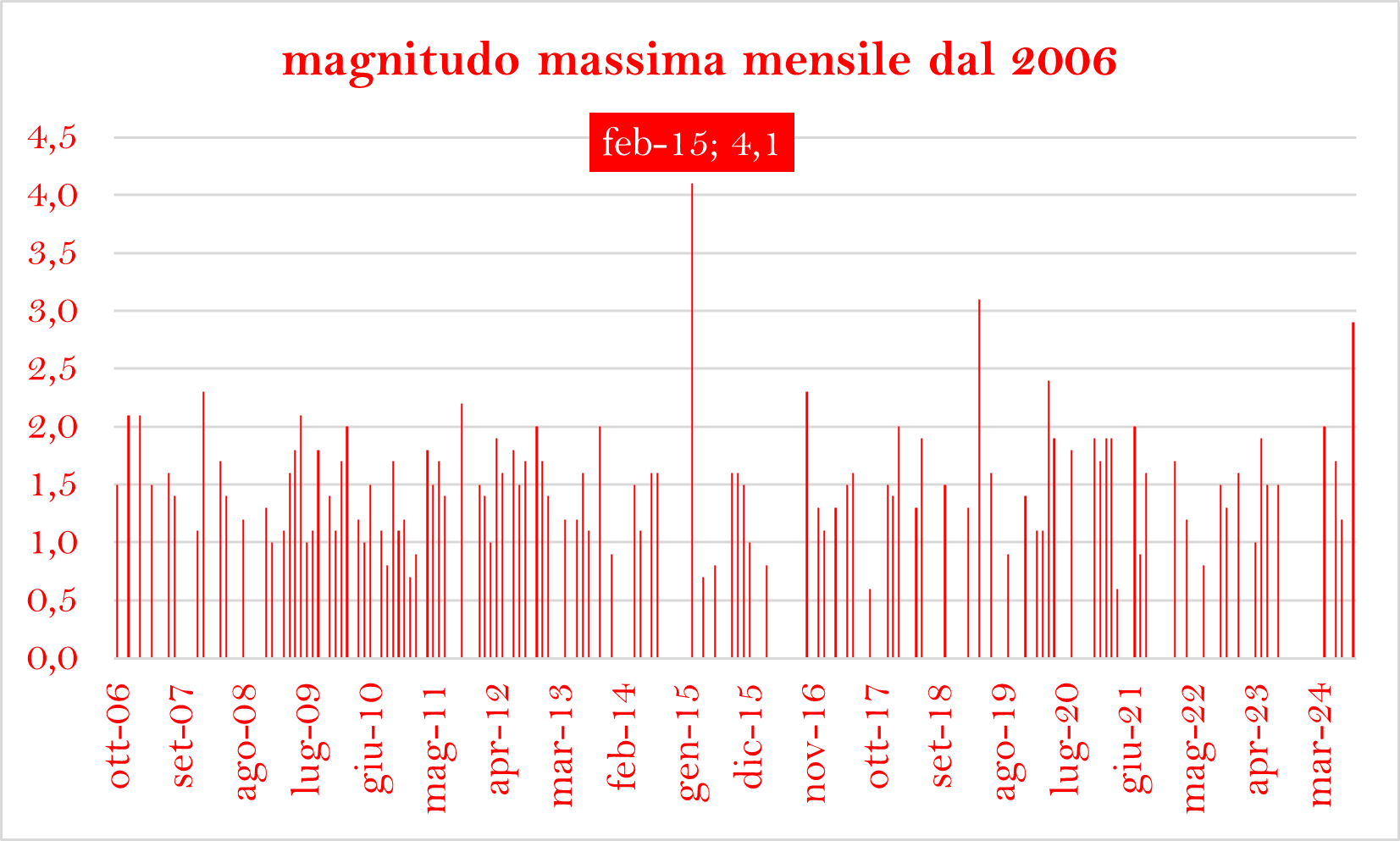

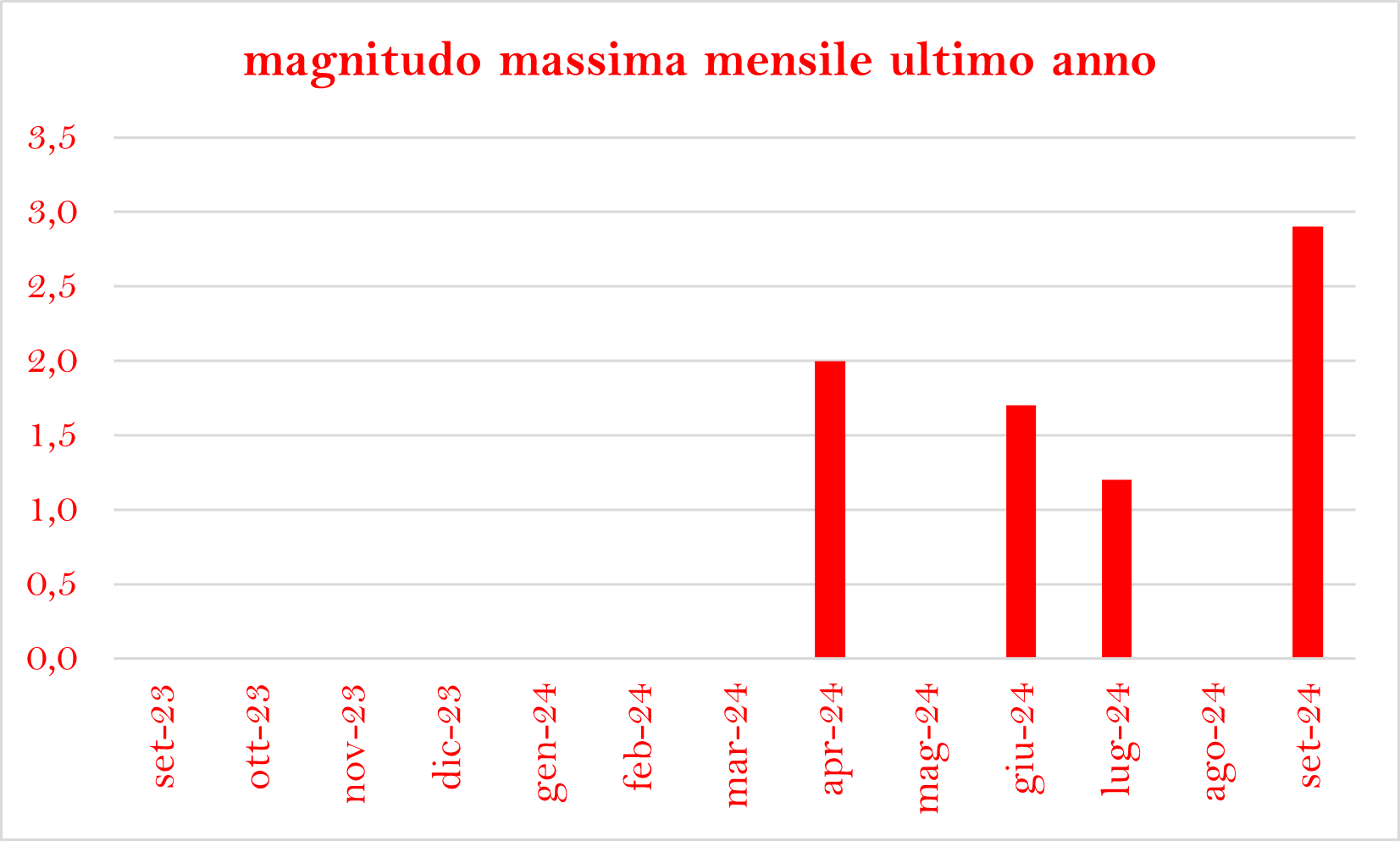

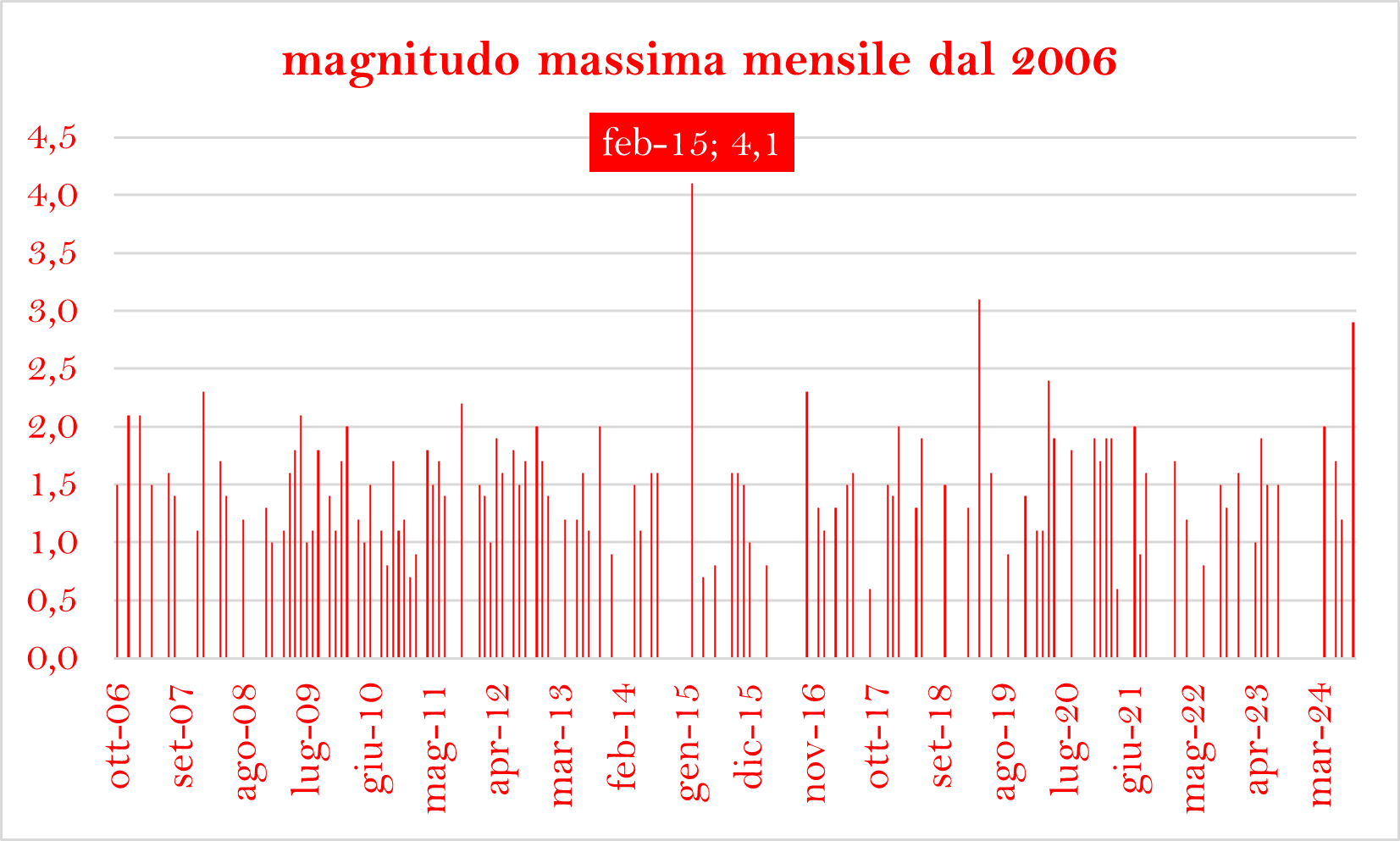

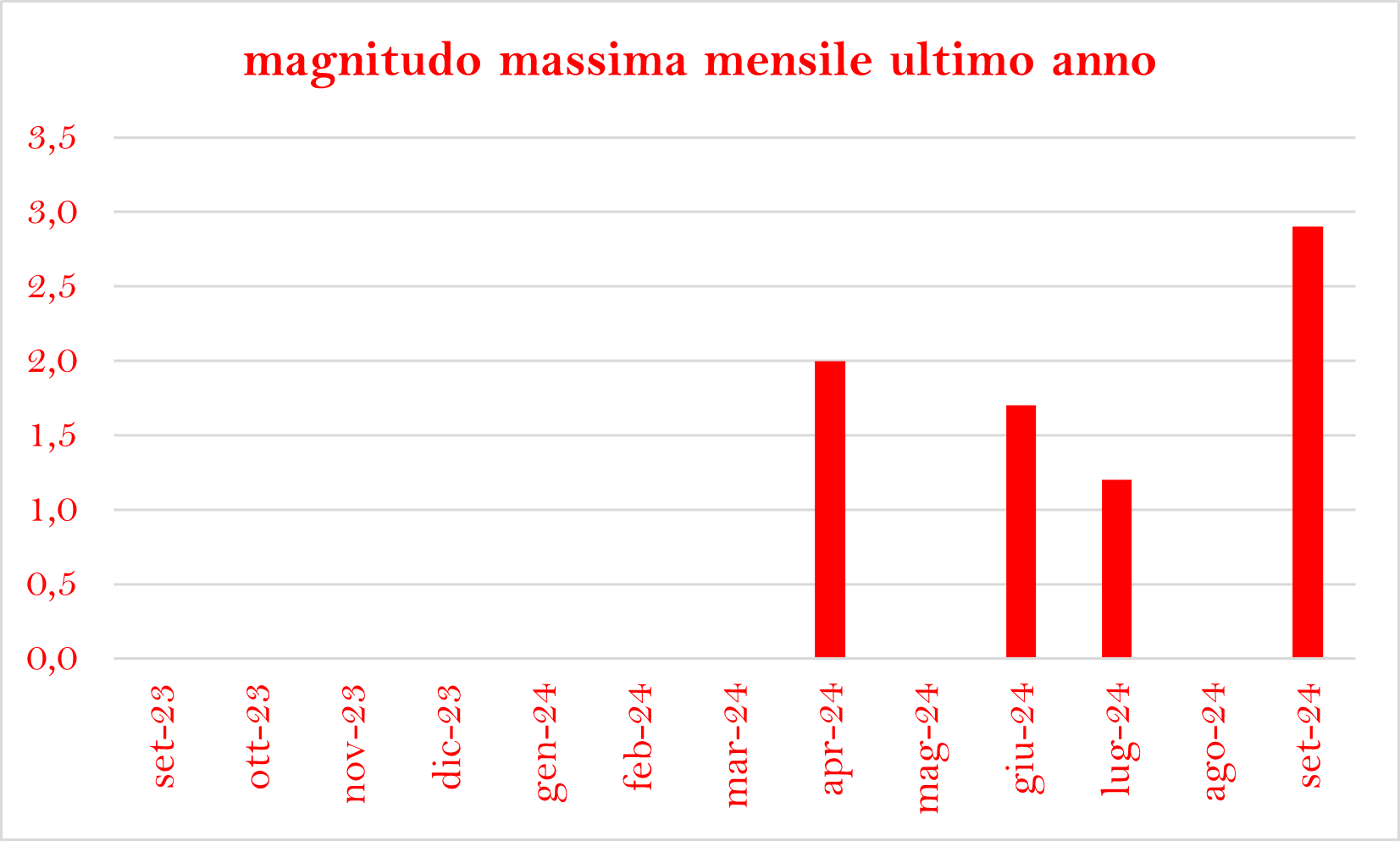

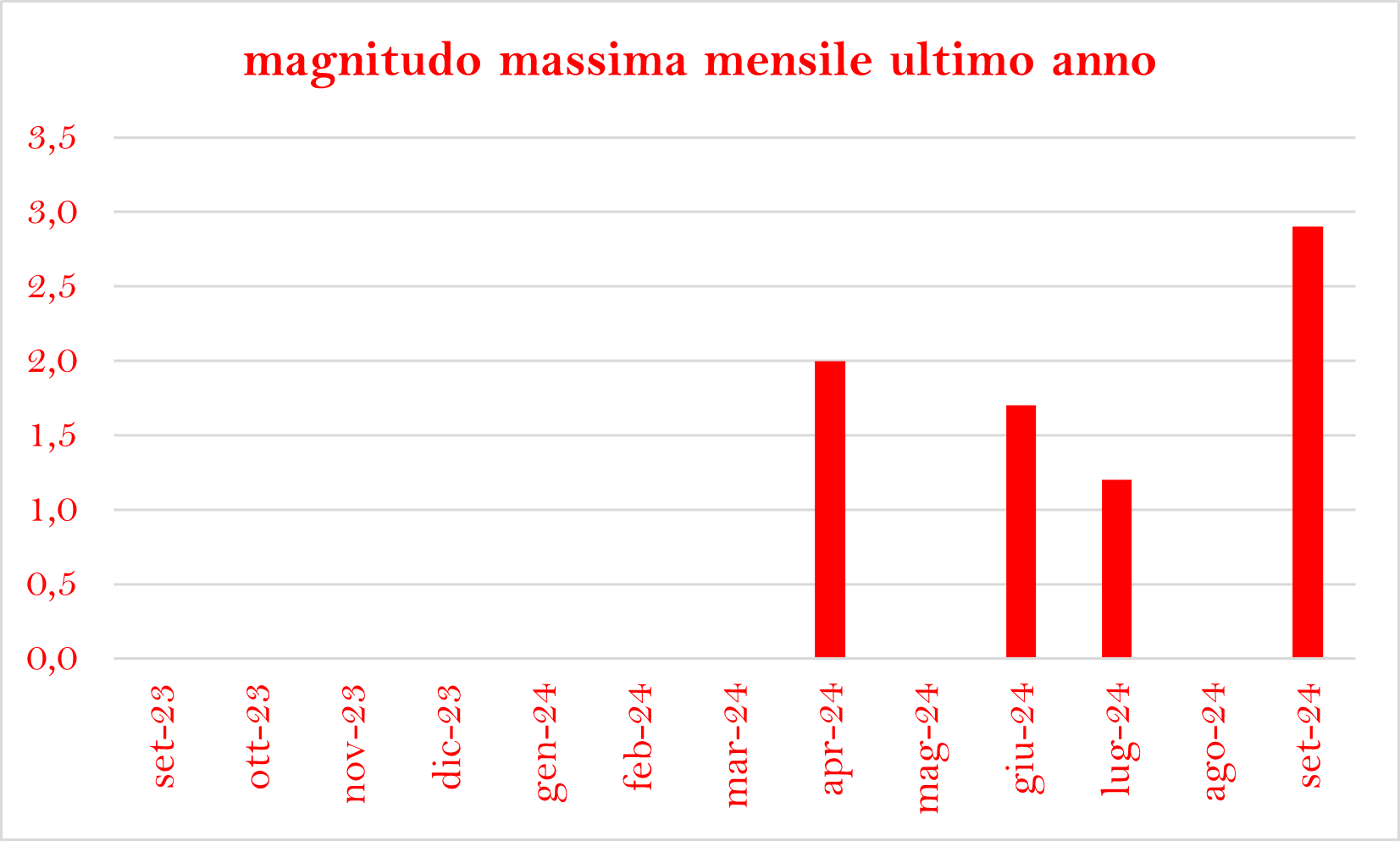

Mediamente, la magnitudo massima mensile mostra un valore pari a 1,481; pertanto con il valore di 2,900 il mese di settembre mostra un valore superiore alla media. Il valore massimo, pari a 4,100, è stato registrato come detto nel febbraio del 2015 (figura 12).

Figura 12 – Magnitudo massima mensile dal 2006

Figura 13 – Magnitudo massima mensile ultimo anno

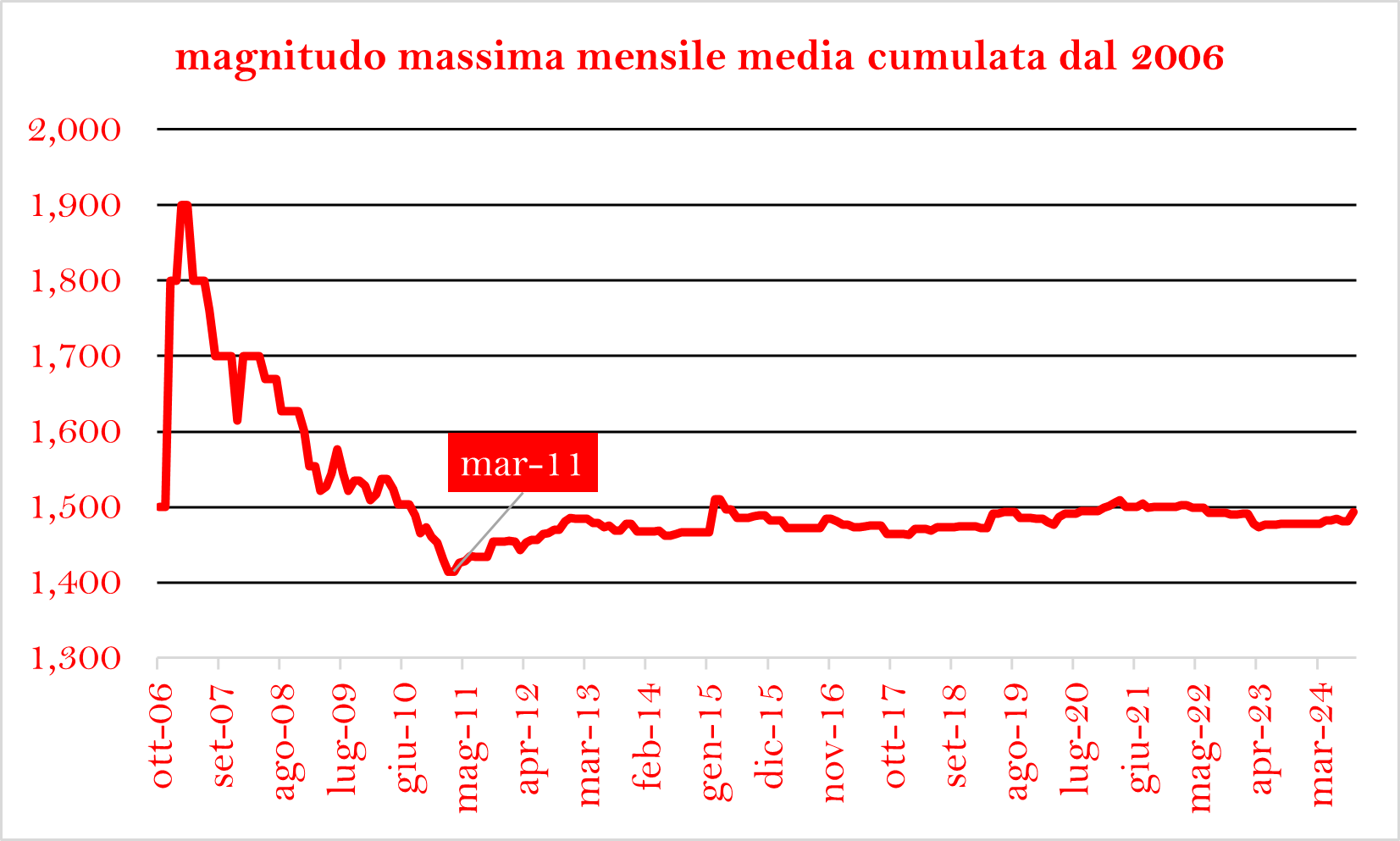

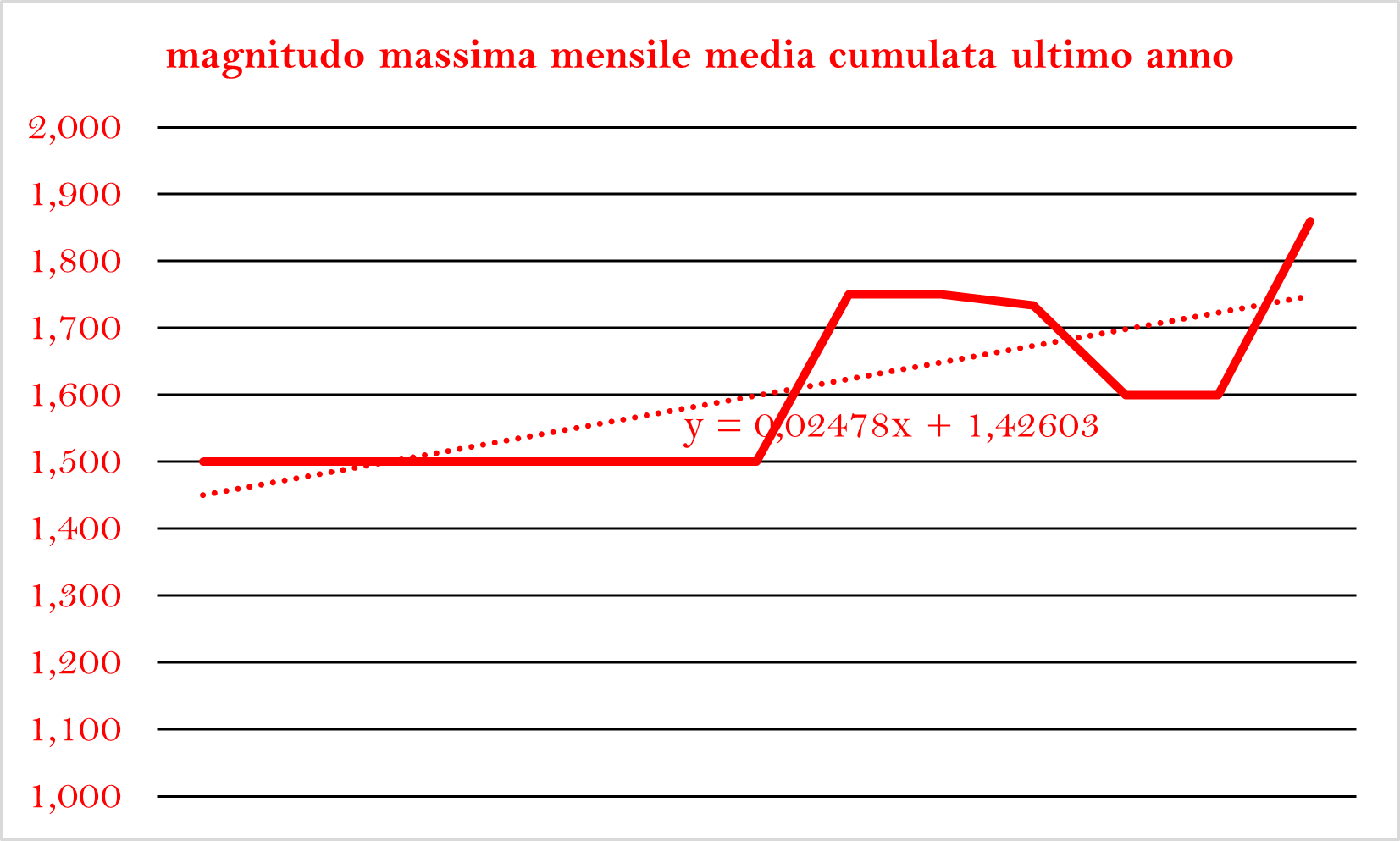

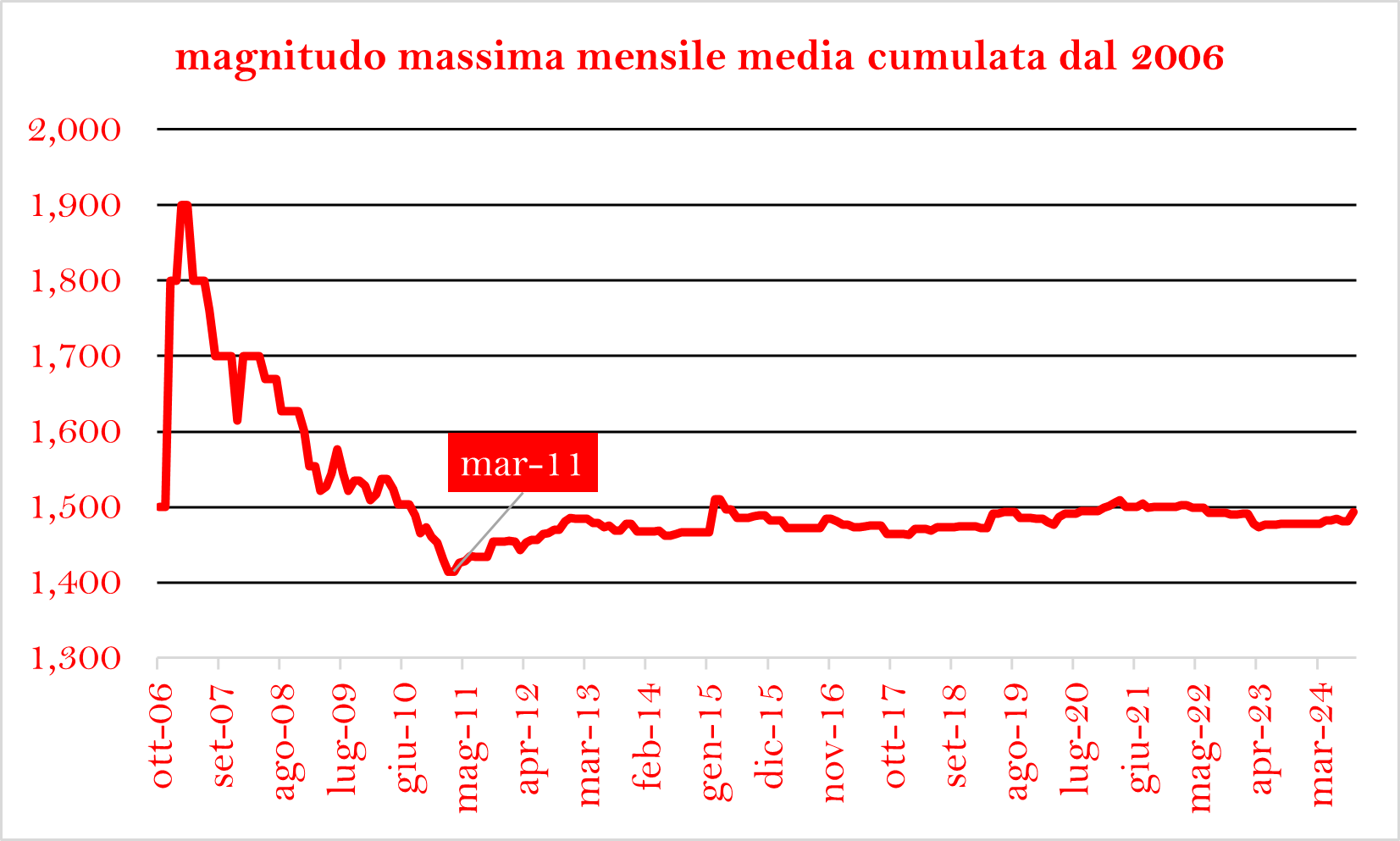

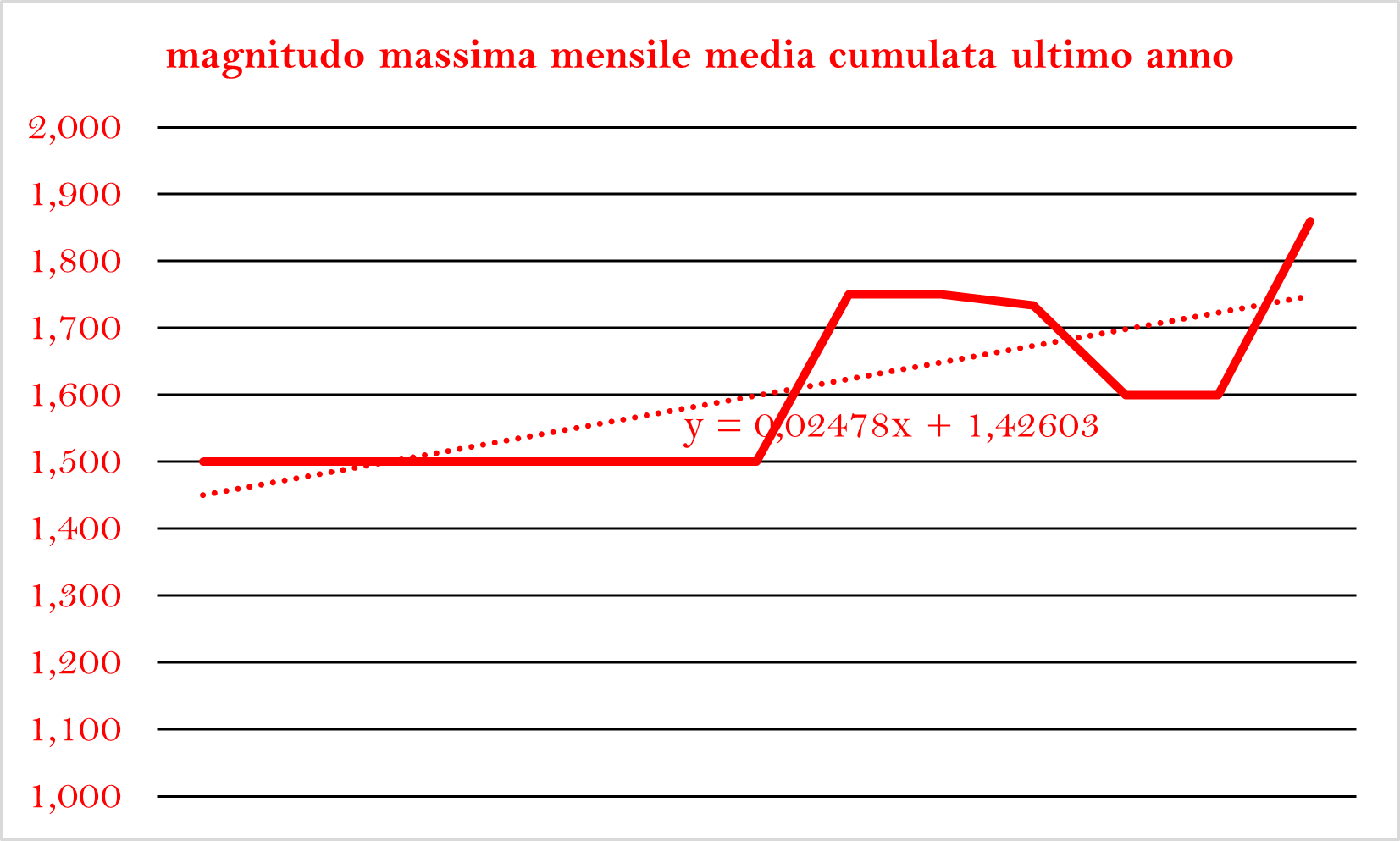

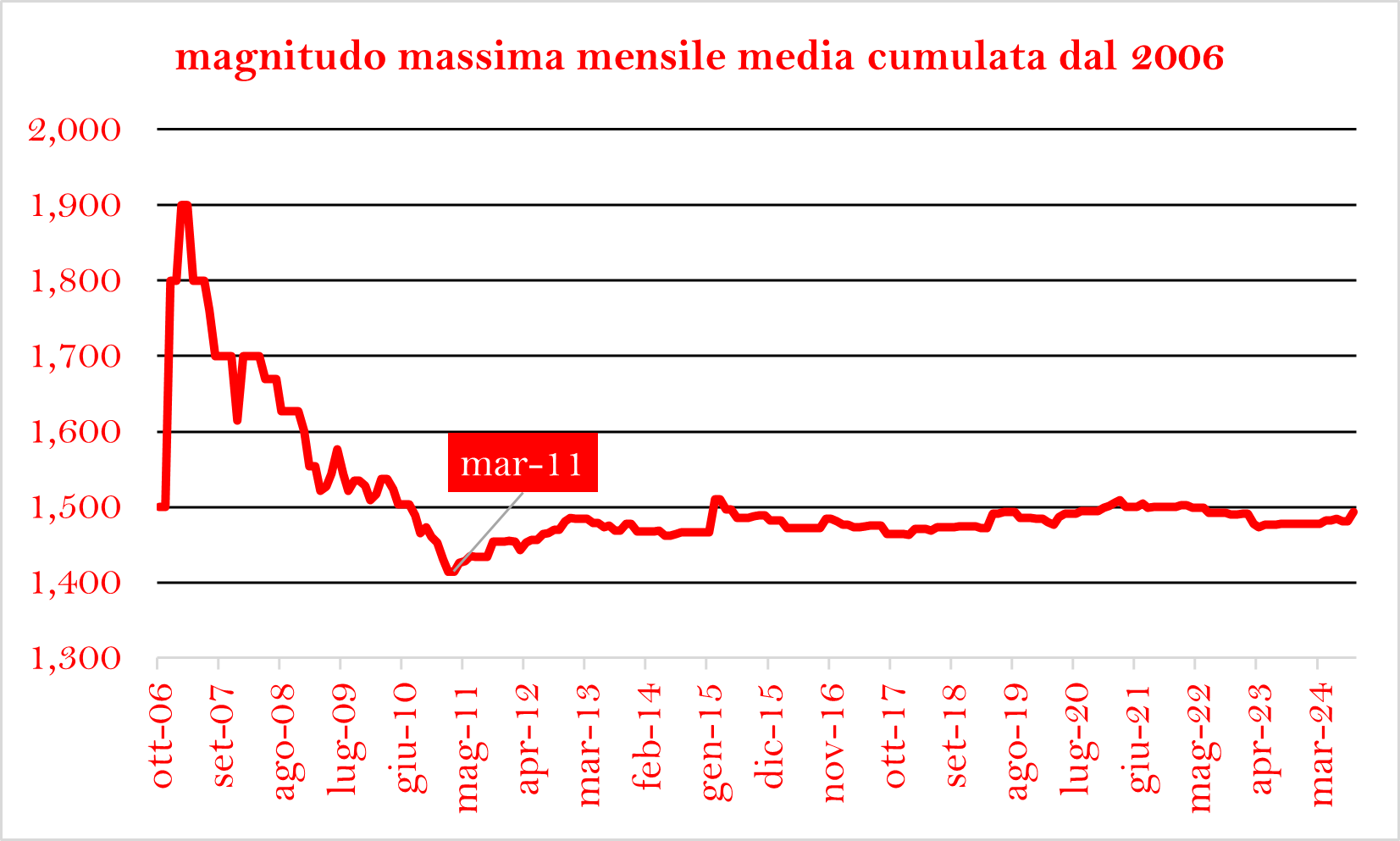

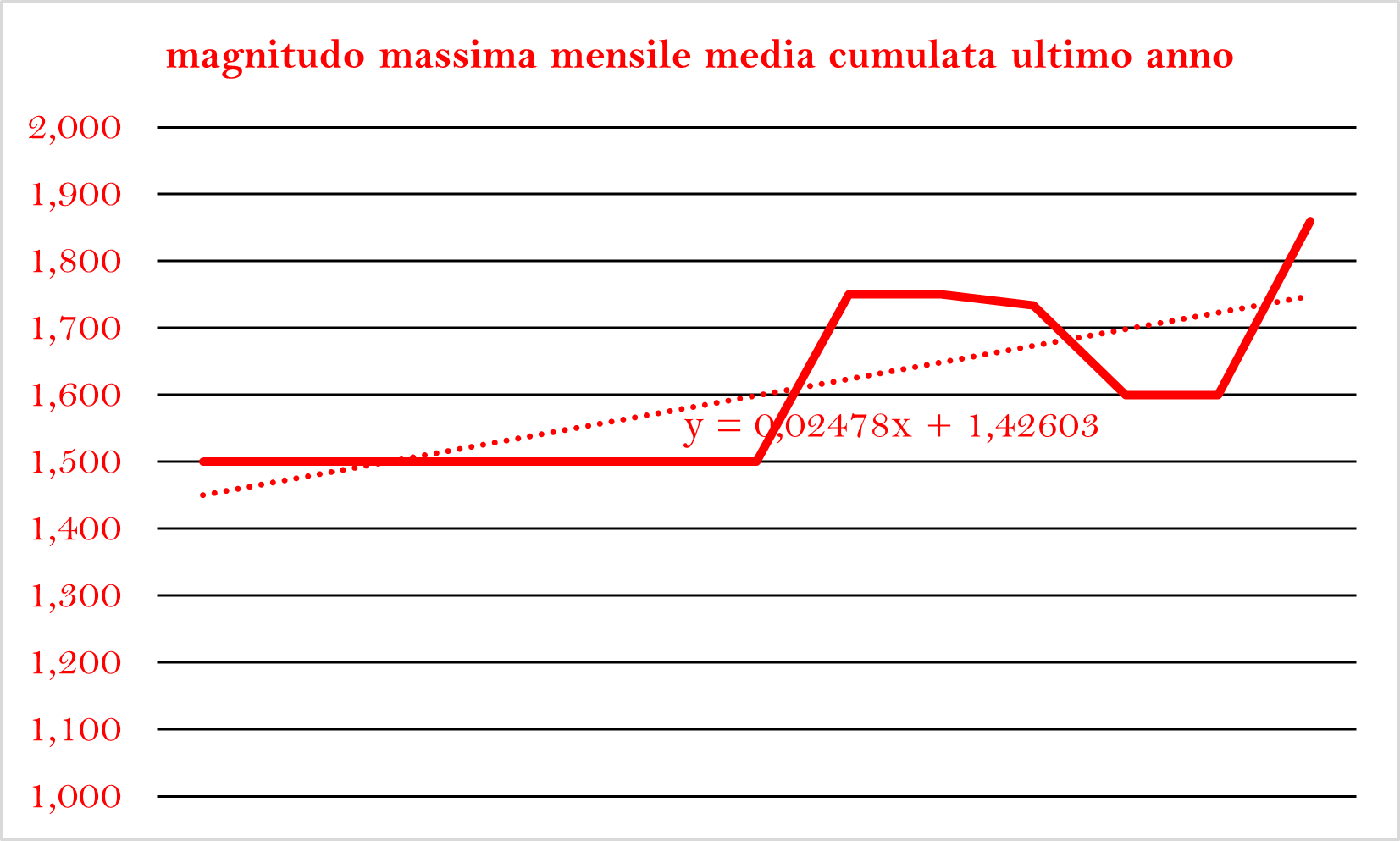

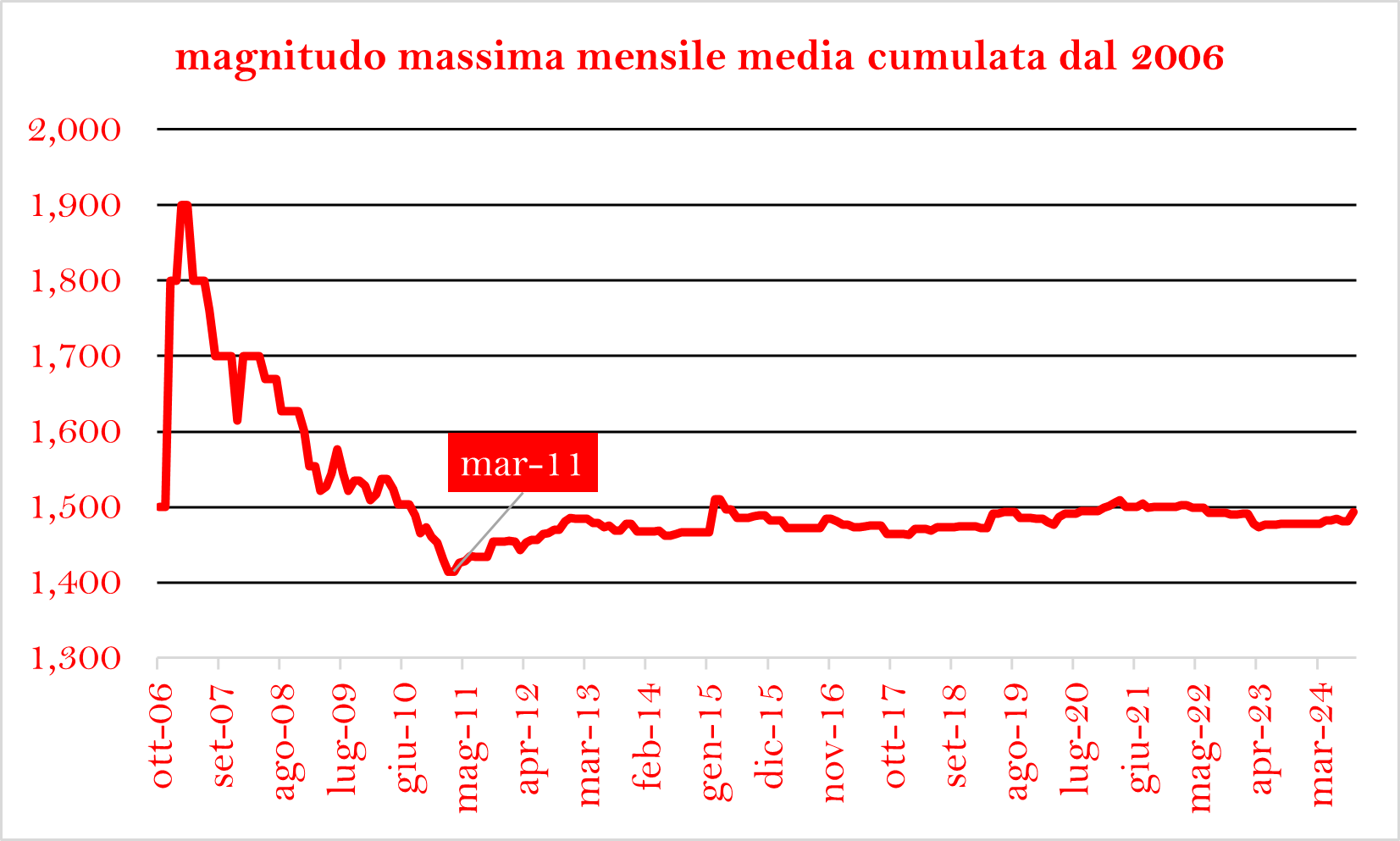

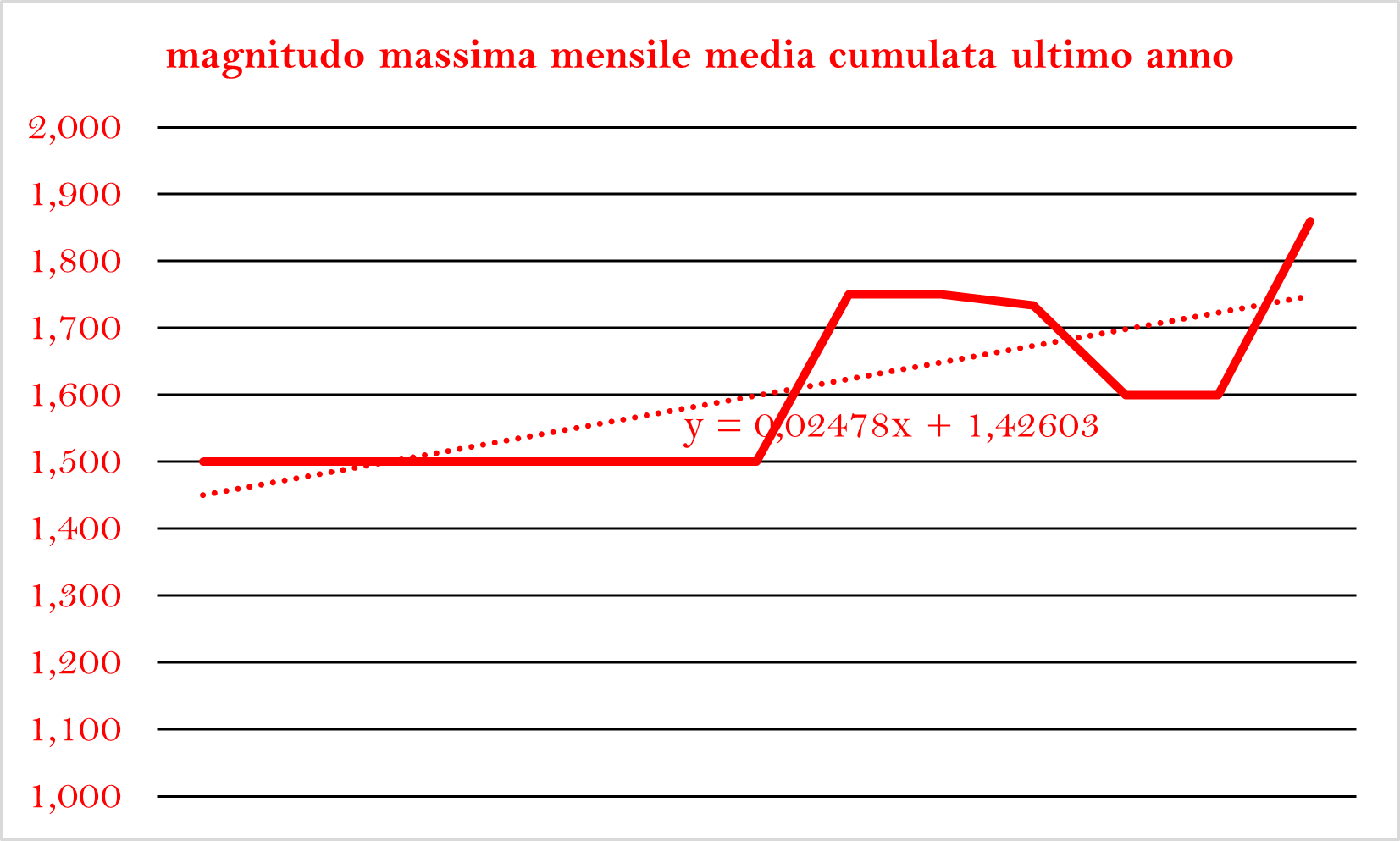

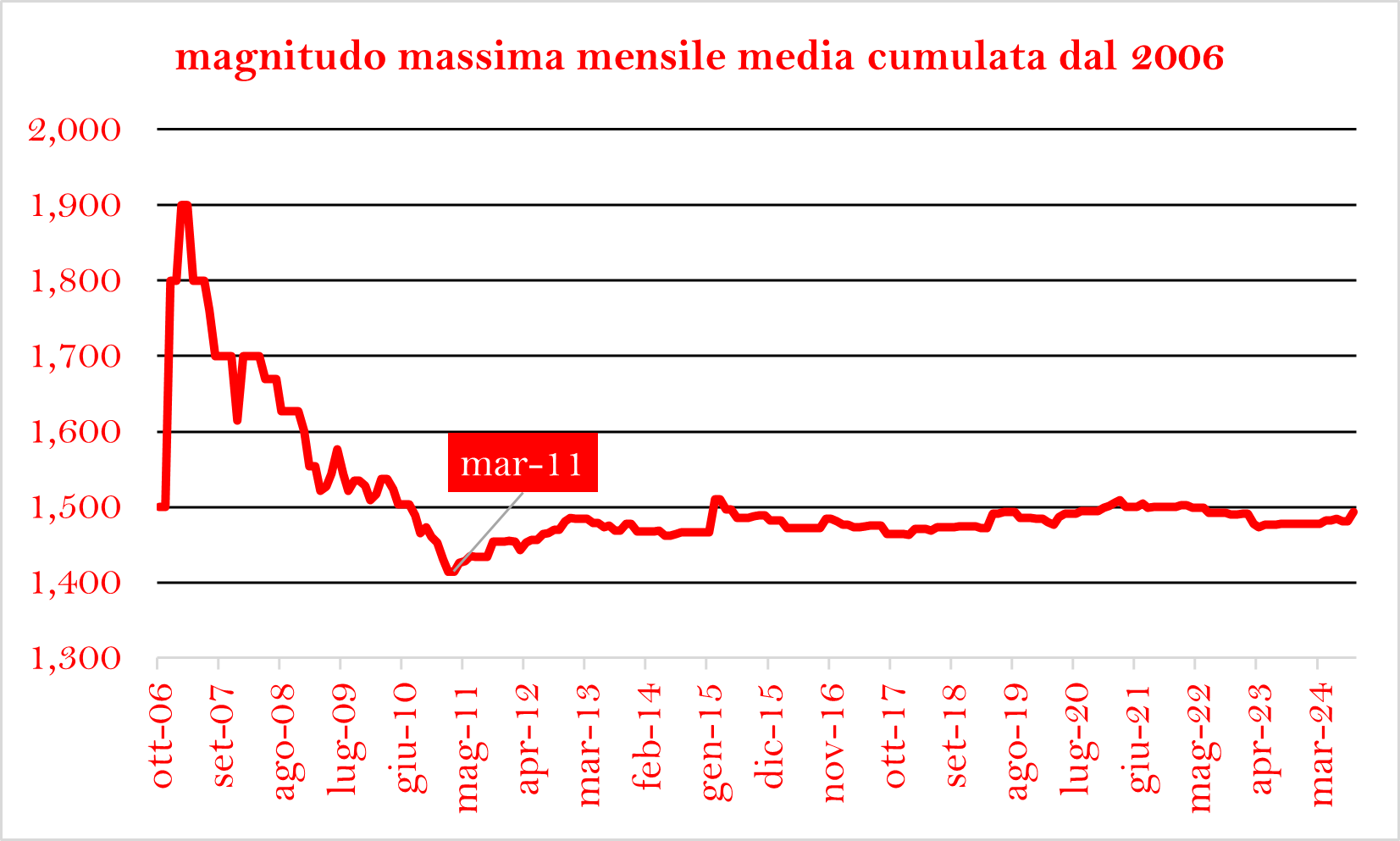

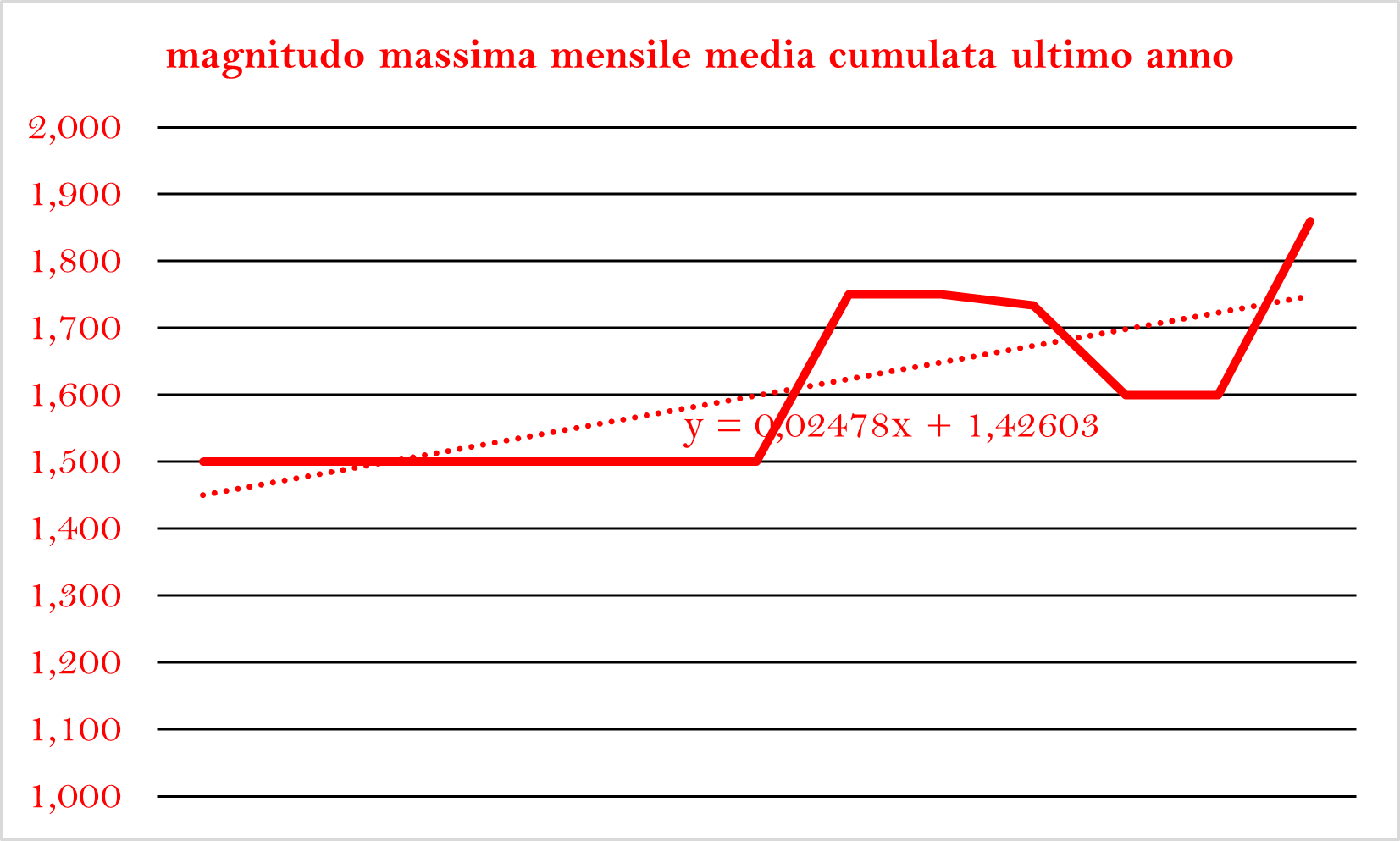

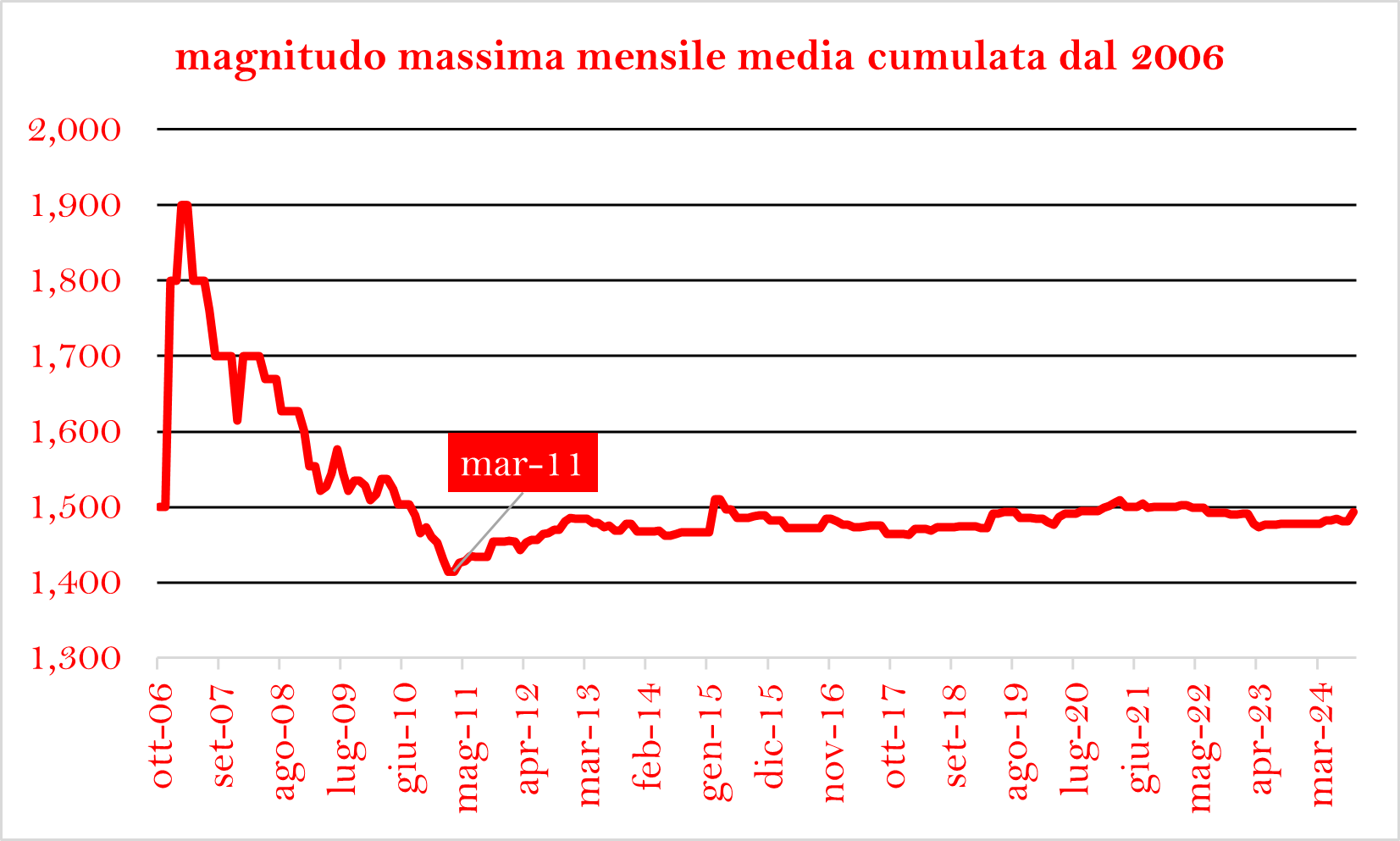

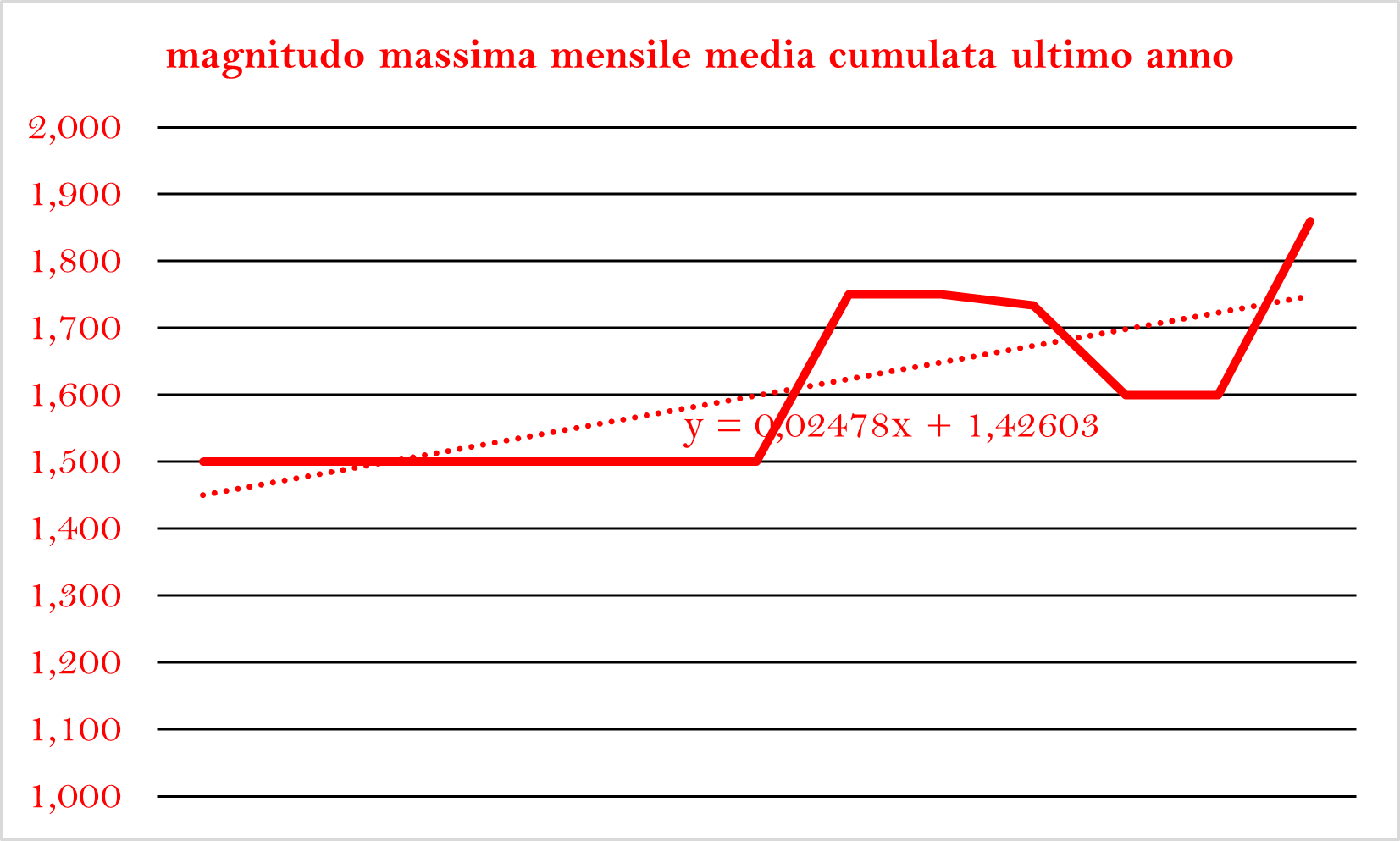

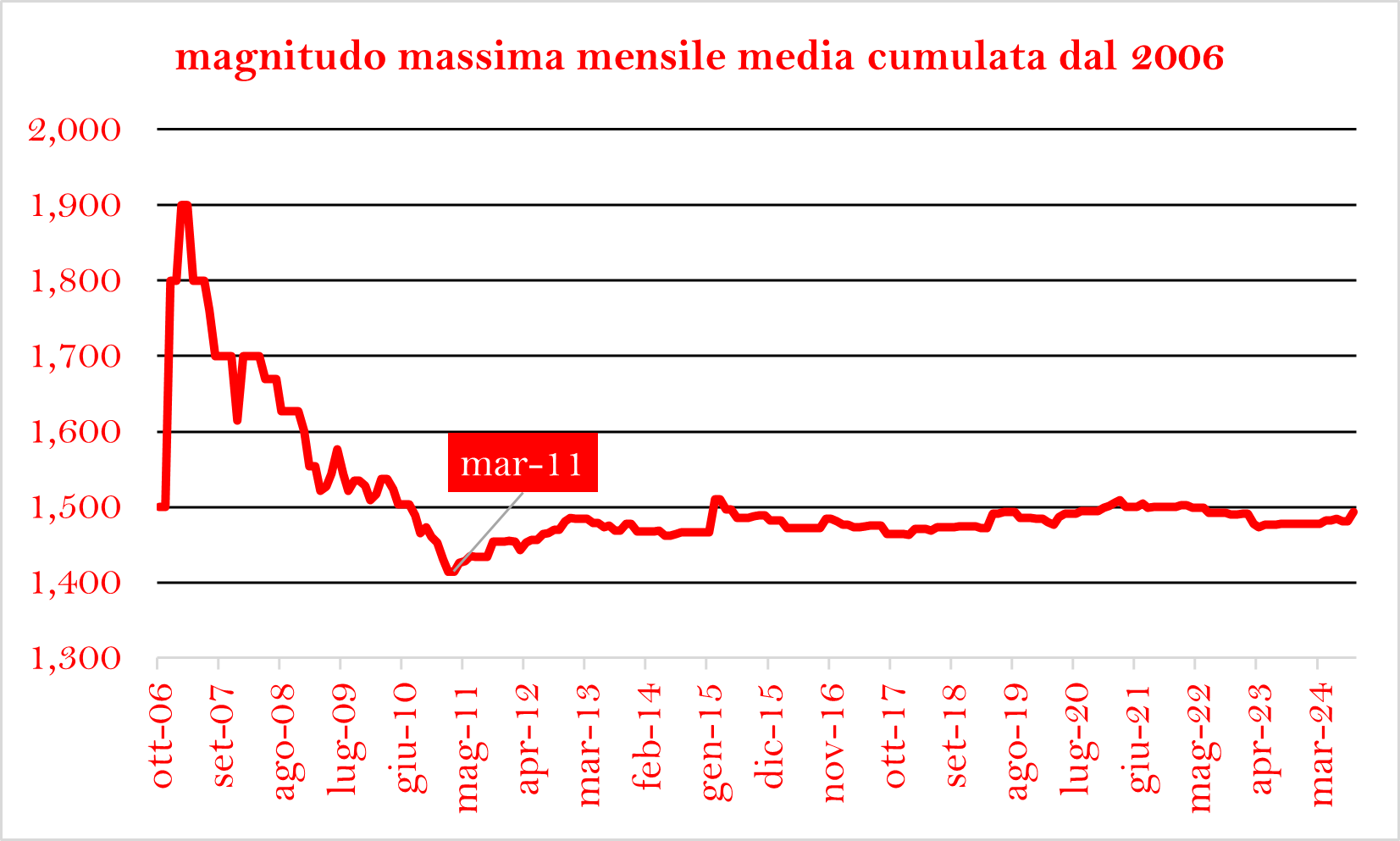

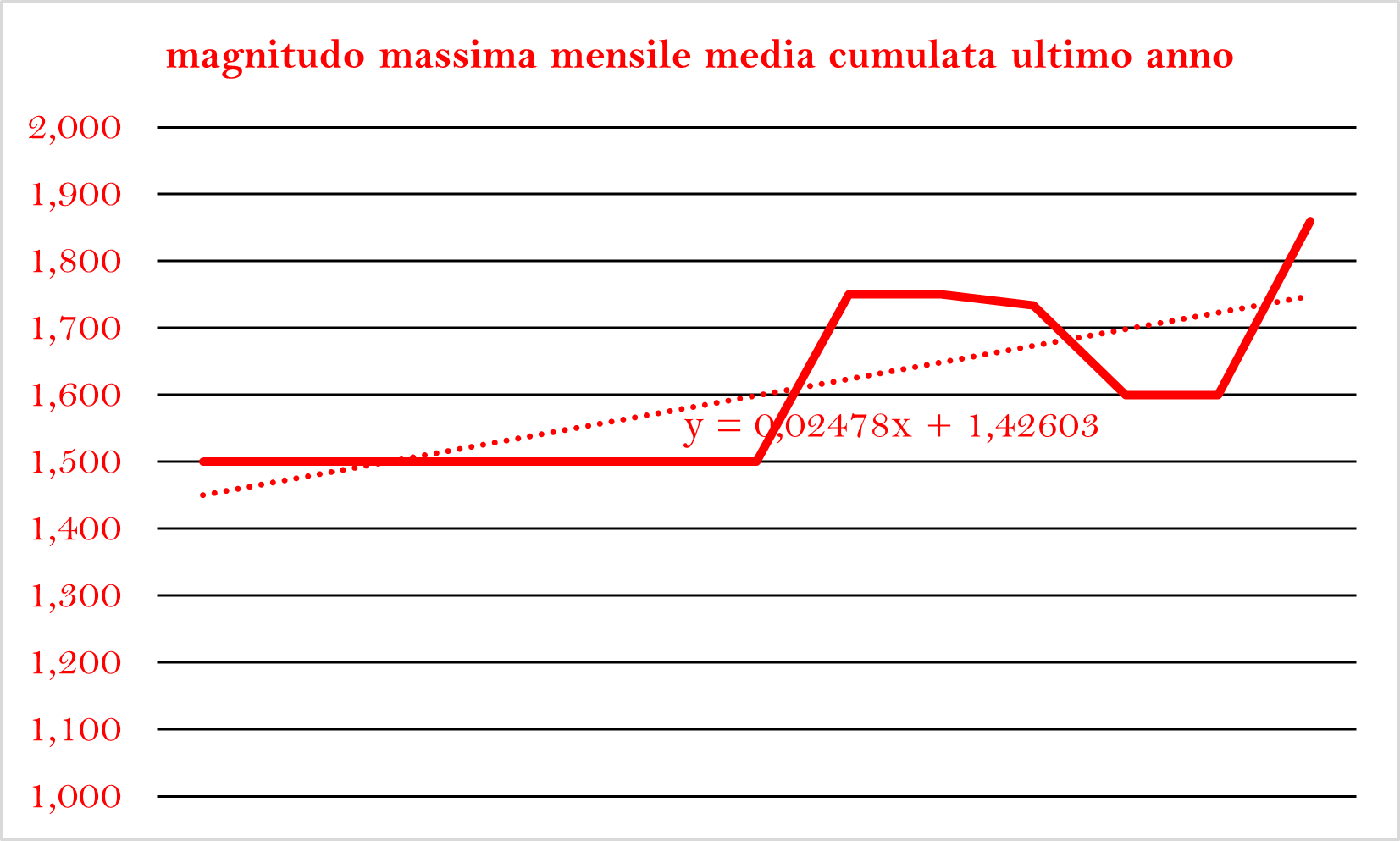

Nel grafico di figura 14 è riportata la media cumulata calcolata in modo analogo a quella relativa al numero di terremoti mensili. Si registra una diminuzione fino a marzo 2011 seguita da un periodo di sostanziale stabilità; il dettaglio dell’ultimo anno di attività, al contrario, mostra una tendenza all’aumento.

Figura 14 – Media cumulata magnitudo massima mensile dal 2006

Figura 15 – Media cumulata magnitudo massima mensile ultimo anno

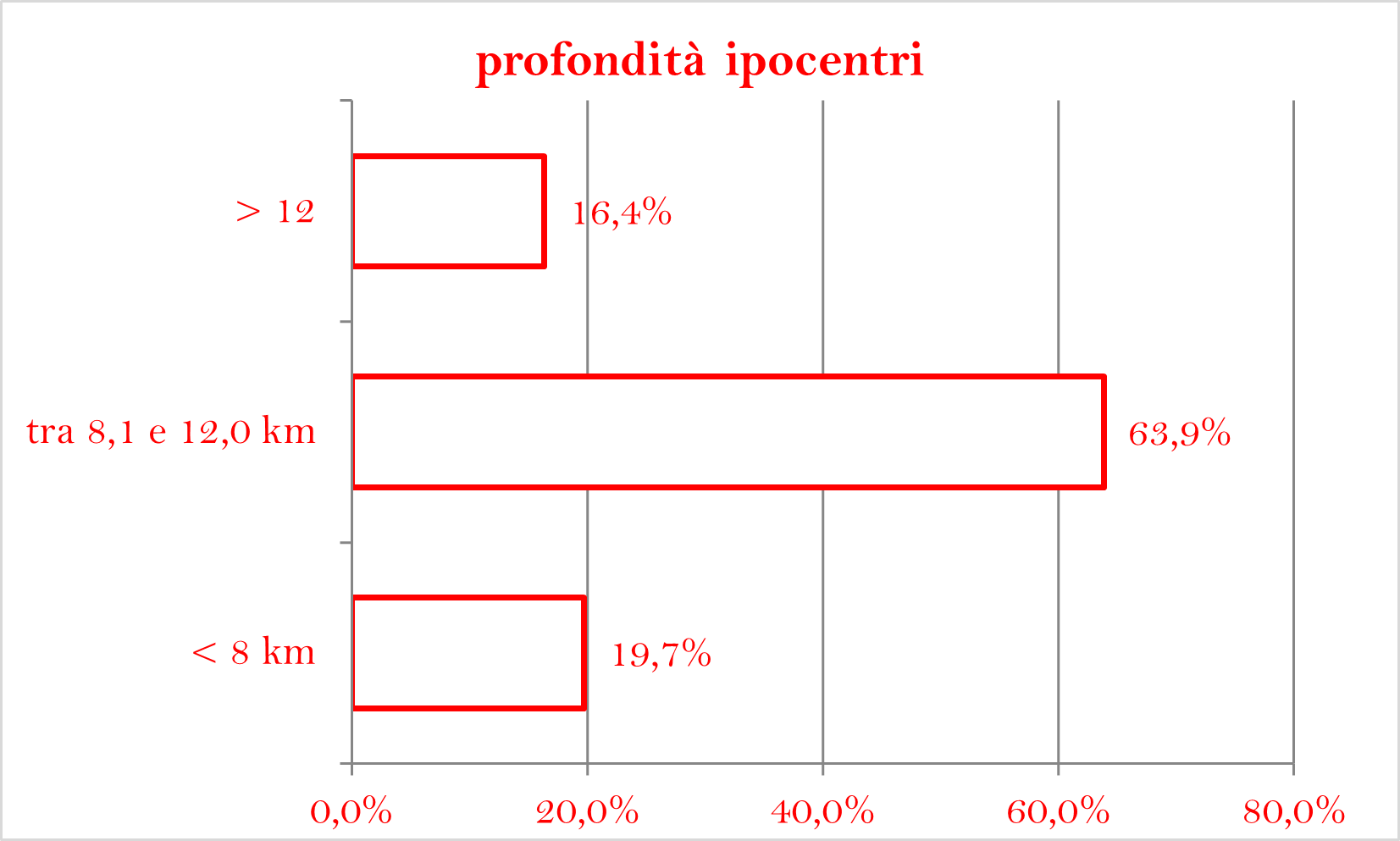

Profondità ipocentri

La maggior parte degli ipocentri (63,9%) è localizzata ad una profondità tipicamente appenninica (tra 8 e 12 km). La profondità media è pari a 9,8 e gli estremi sono rappresentati dai valori di compreso tra 0,8 e 15,4 km.

Figura 16 – Distribuzione profondità ipocentri