Nei mesi di ottobre e novembre del 2019 il territorio compreso tra Balsorano (Abruzzo, Italia centrale) e Pescosolido (Lazio, Italia centrale) è stato interessato da una sequenza sismica, culminata in un terremoto master di magnitudo di momento sismico pari a 4,4 il 7 novembre alle ore 18.35

Introduzione

La sequenza ha avuto inizio il 27 ottobre ed è terminata il 18 novembre: oltre al terremoto master, è stata costituita da 51 scosse anteriori e da 87 aftershocks per un totale, pertanto, di 139 terremoti. La magnitudo media delle scosse precedenti la principale è stata pari a 1,3 con gli estremi di 0,8 e 2,8 registrati rispettivamente il 27 ottobre ed il 7 novembre, giorno della scossa principale; la magnitudo media delle scosse successive a quella master è stata pari a 1,5 con gli estremi di 0,5 e 3,5 registrati rispettivamente l’8 novembre ed il 7 novembre, qualche ora dopo la scossa principale. La successione di terremoti è stata ascritta alla categoria delle sequenze in virtù della definizione data da Mogi nel 1963 e Utsu nel 2002: “si definisce sequenza la concentrazione di terremoti in cui vi è un singolo terremoto di magnitudo predominante seguito da terremoti di magnitudo sensibilmente inferiore”. Differisce pertanto dallo sciame sismico caratterizzato dalla presenza di molti terremoti di magnitudo diverse distribuiti irregolarmente nel tempo senza che nessuno prevalga, in termini di magnitudo, rispetto agli altri.

Durata sequenza e numero di terremoti

Per definire l’inizio, la fine ed il numero di terremoti della sequenza è stato utilizzato l’algoritmo ideato da Paul Reasenberg (1985) denominato CLUSTER2000 e distribuito gratuitamente dal Servizio geologico degli U.S.A. Con questo strumento è possibile definire quali terremoti di una determinata area sono interconnessi: si è così potuto verosimilmente stabilire che la sequenza ha avuto inizio il 27 ottobre del 2019, è terminata il 18 novembre del 2019 ed è stata costituita da una scossa principale di Mw 4,4, da 51 scosse precedenti e da 87 aftershocks.

Numero di terremoti totali

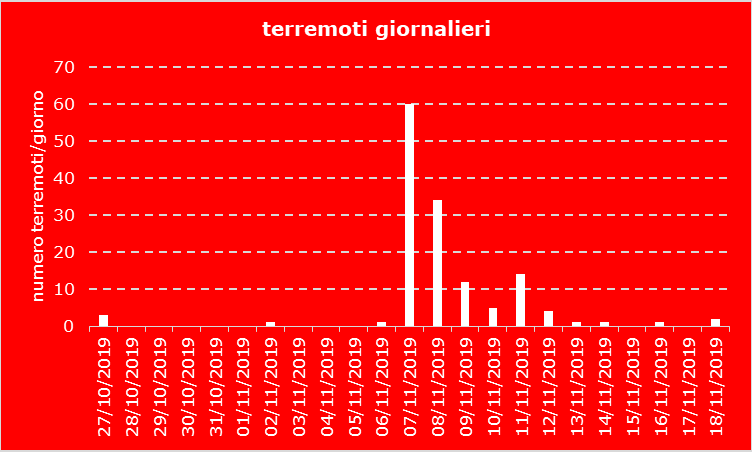

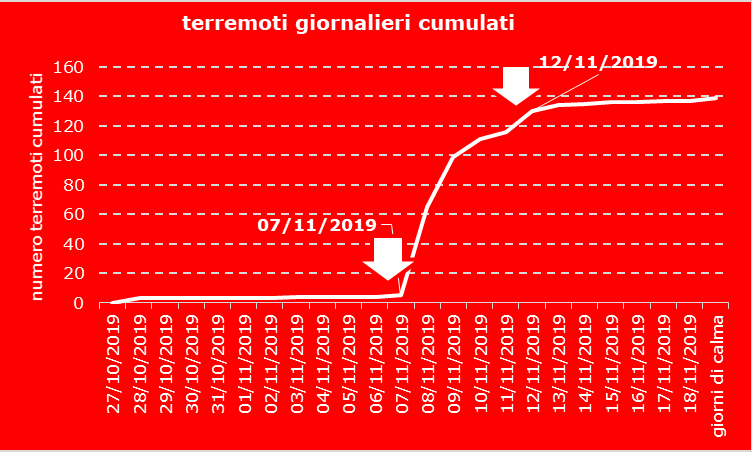

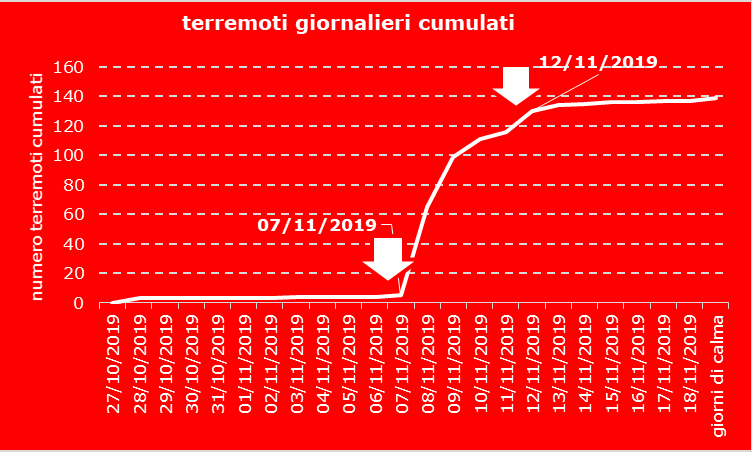

I terremoti totali della sequenza sono stati 139 con valore massimo giornaliero di 60 terremoti (43% dell’intera sequenza) registrato il 7 novembre, giorno della scossa master, di cui 46 prima del main shock e 13 successivi. Nel grafico 1 è riportato il numero di terremoti giornalieri dall’inizio alla fine della sequenza mentre nel grafico 2 la linea bianca indica il numero di terremoti cumulato in quel giorno dall’inizio della sequenza e le frecce bianche i due cambi di pendenza della curva, segnale, il 7 novembre, di un brusco aumento dell’attività giornaliera e, il 12 novembre, di una stabilizzazione dell’attività che si mantiene costante fino alla fine dello sequenza (18 novembre). La durata della sequenza è stata di 23 giorni durante i quali sono stati registrati terremoti in 13 giorni (57%) e conseguentemente sono stati rilevati 10 giorni di assenza di scosse. La media giornaliera è stata pari a 6,0 terremoti/giorni totali e 10,7 terremoti/giorni attivi.

Figura 1 – Numero di terremoti giornalieri

Figura 2 – Numero cumulato di terremoti giornalieri

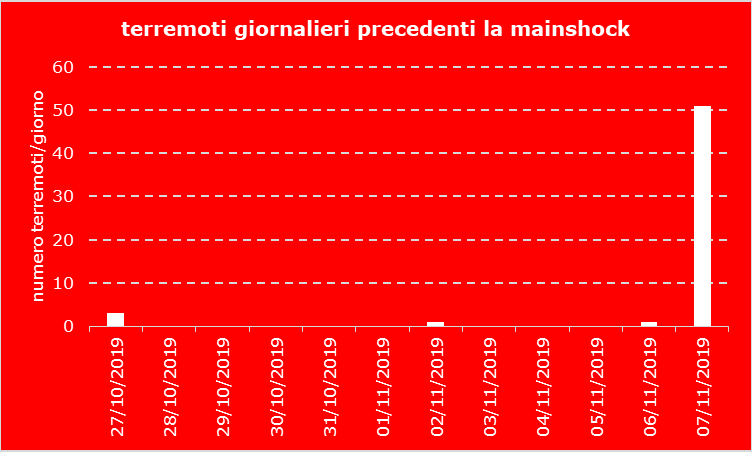

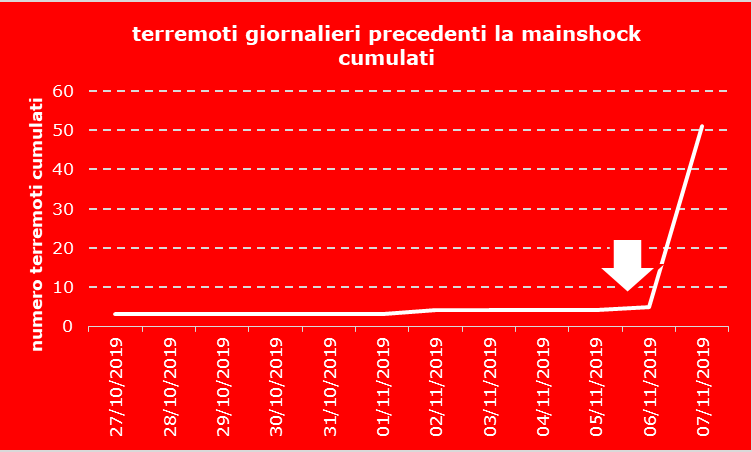

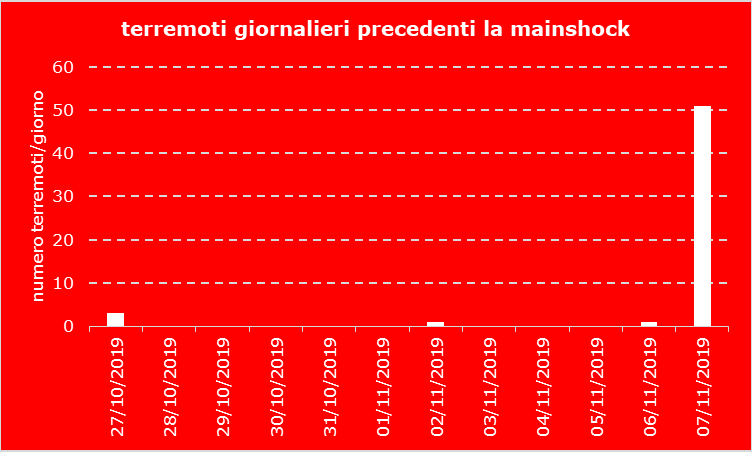

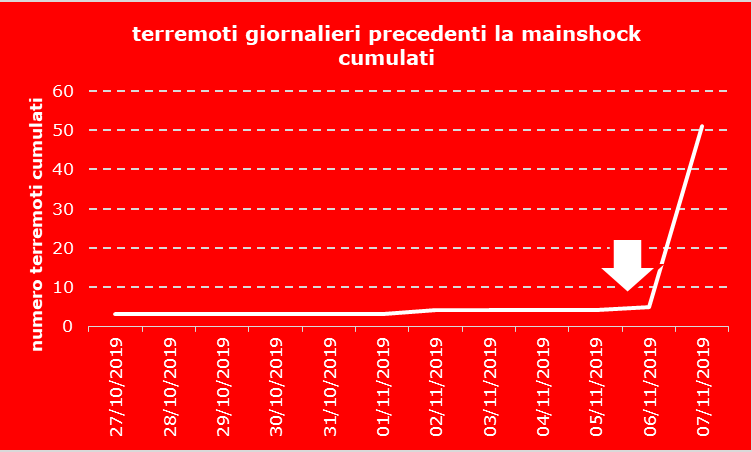

Numero di terremoti precedenti la scossa principale

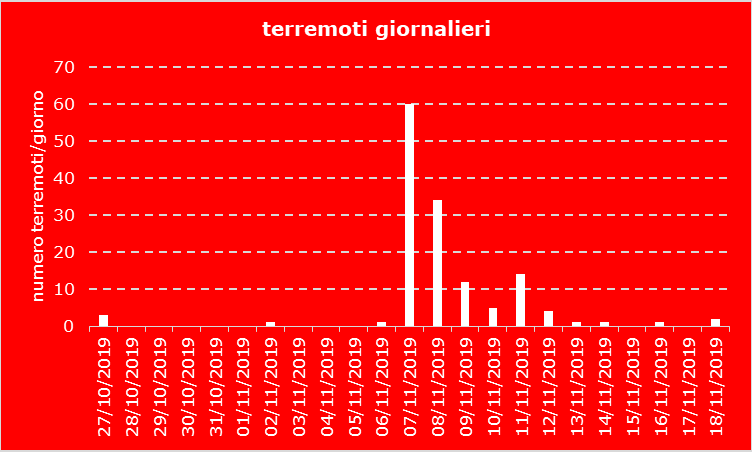

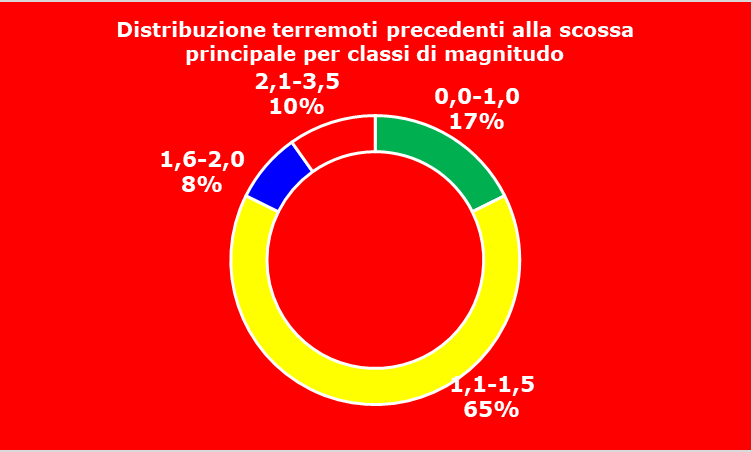

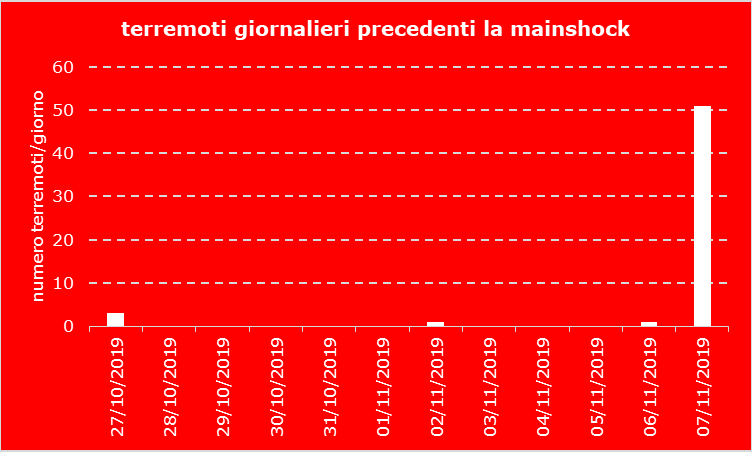

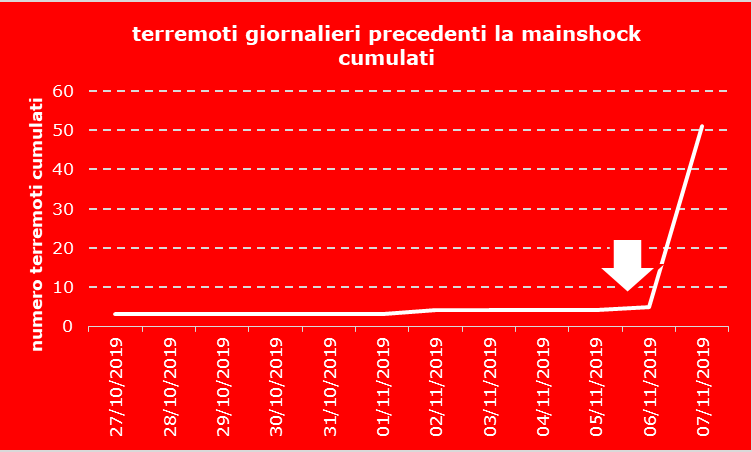

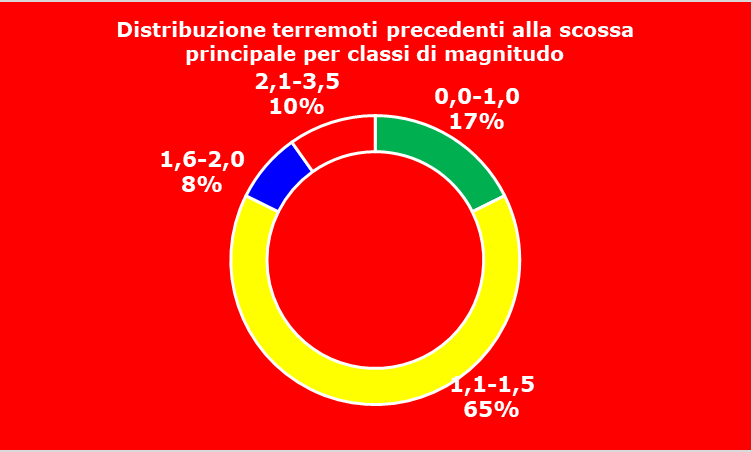

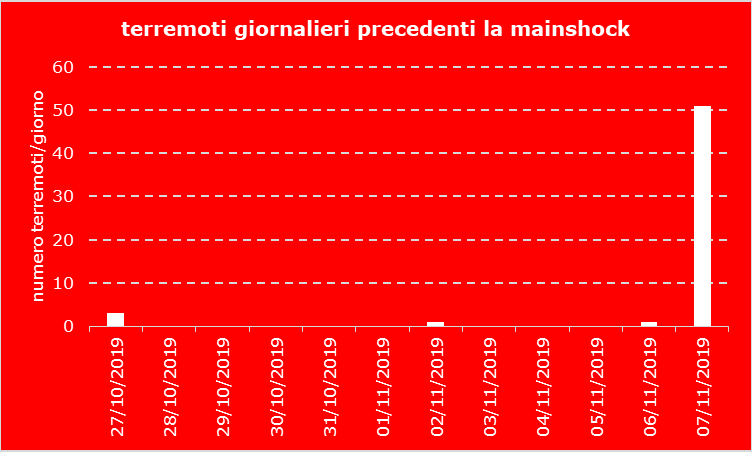

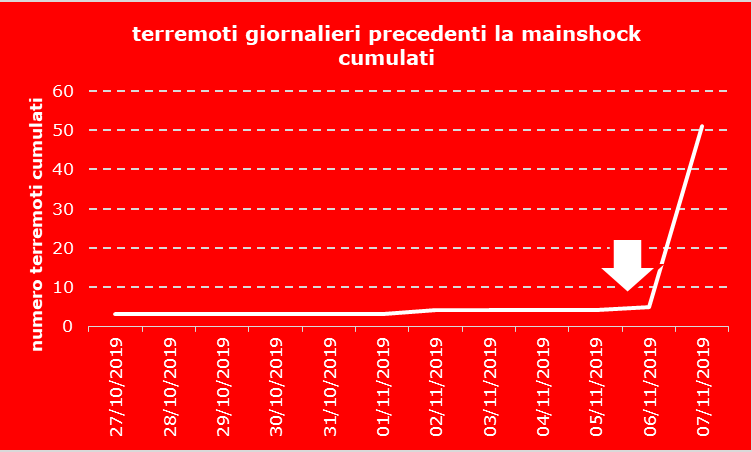

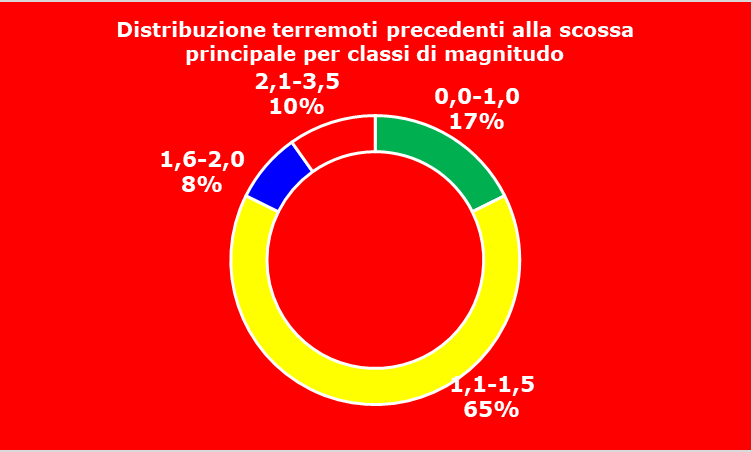

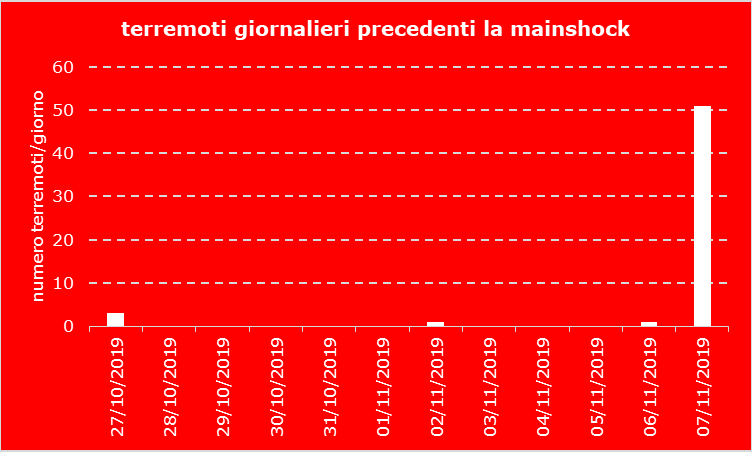

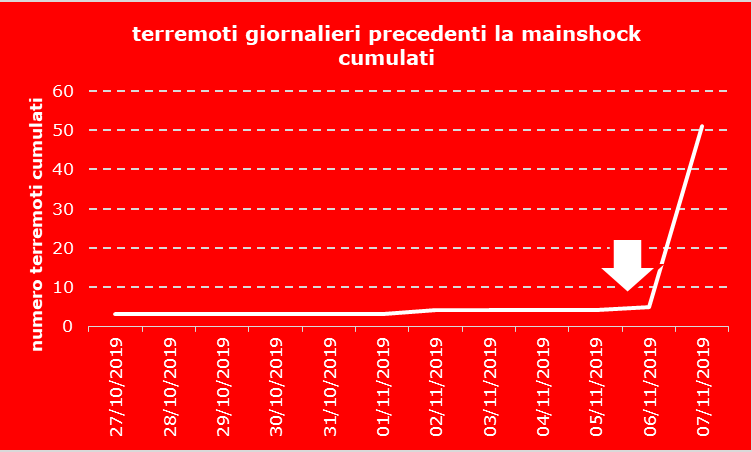

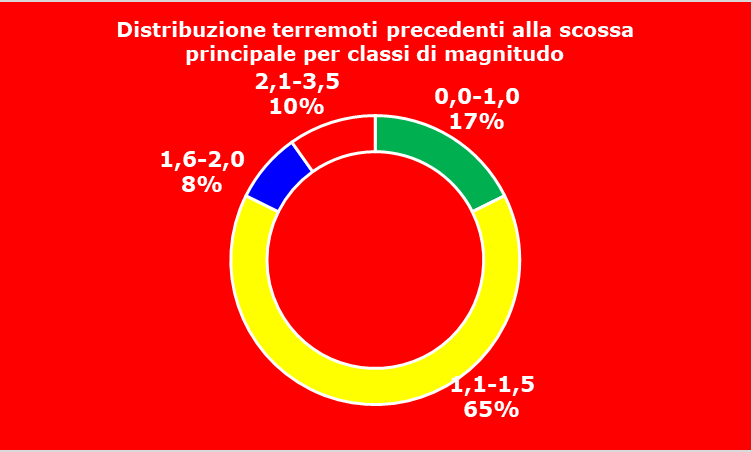

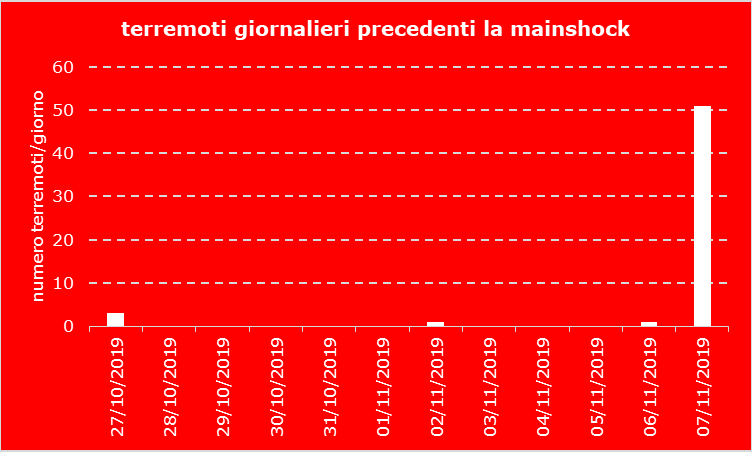

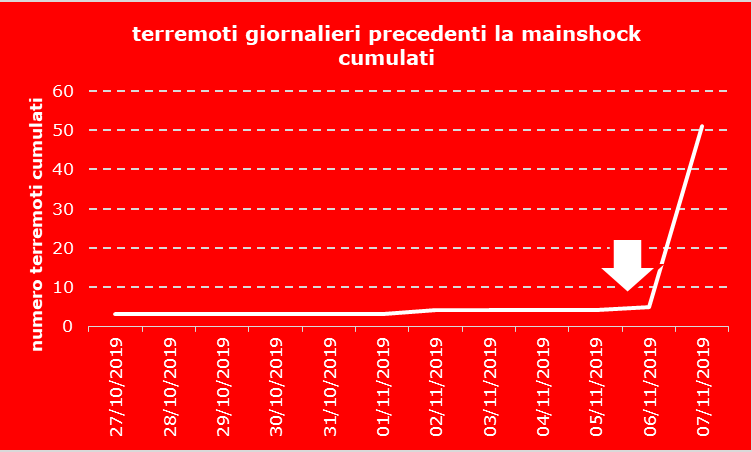

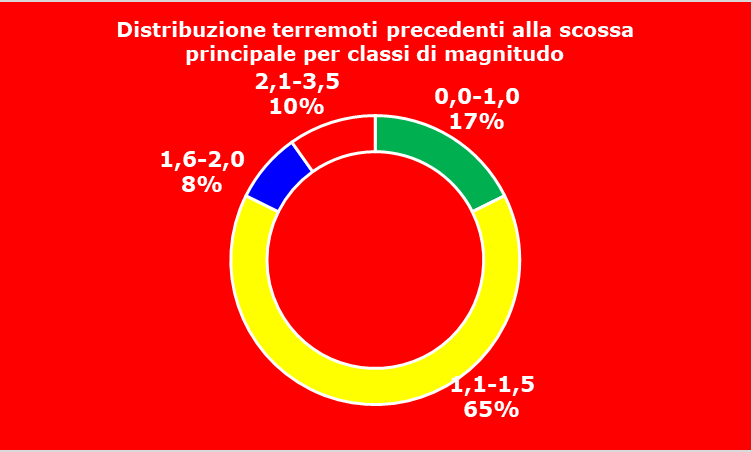

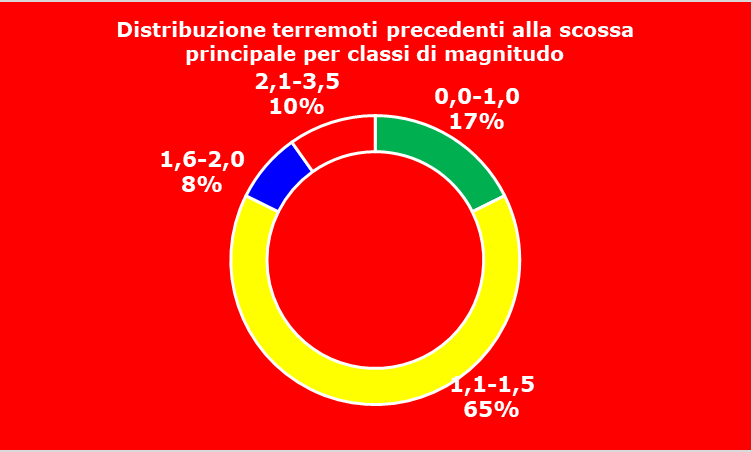

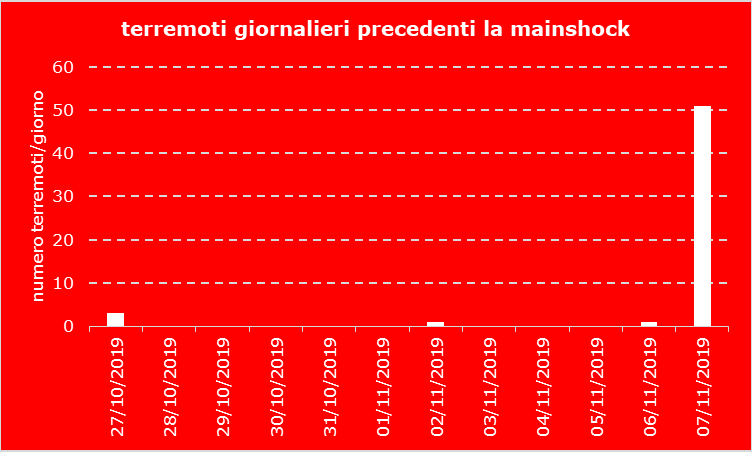

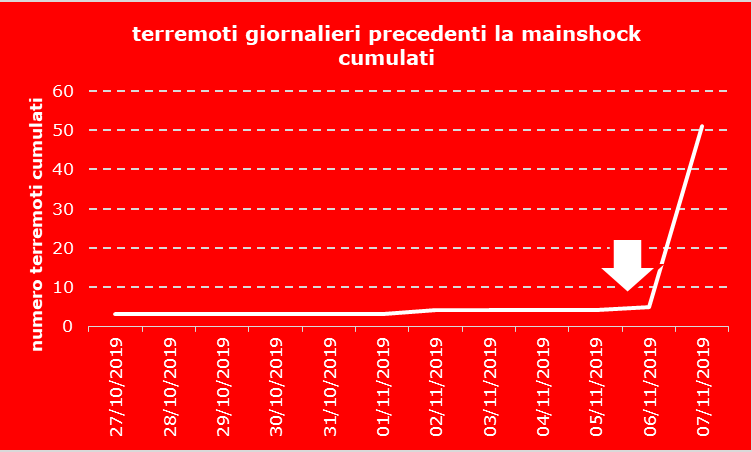

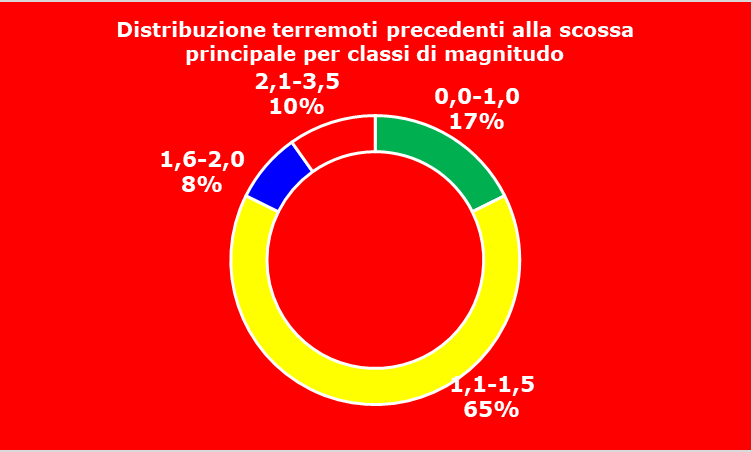

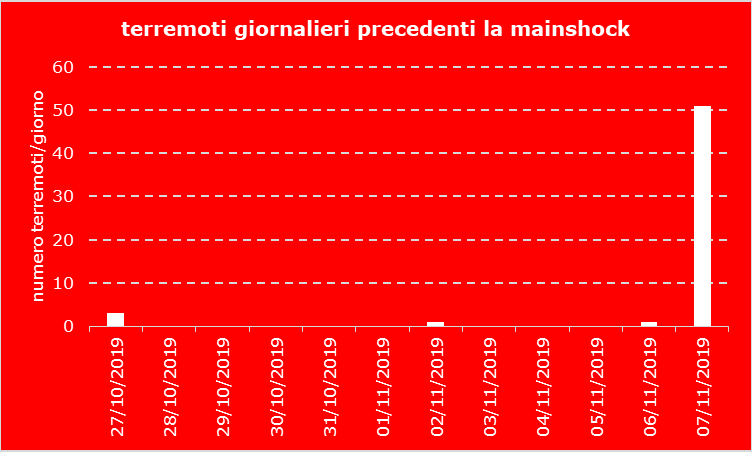

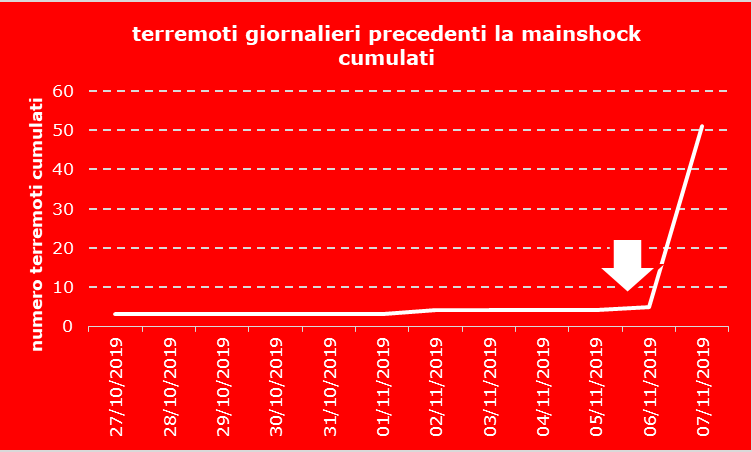

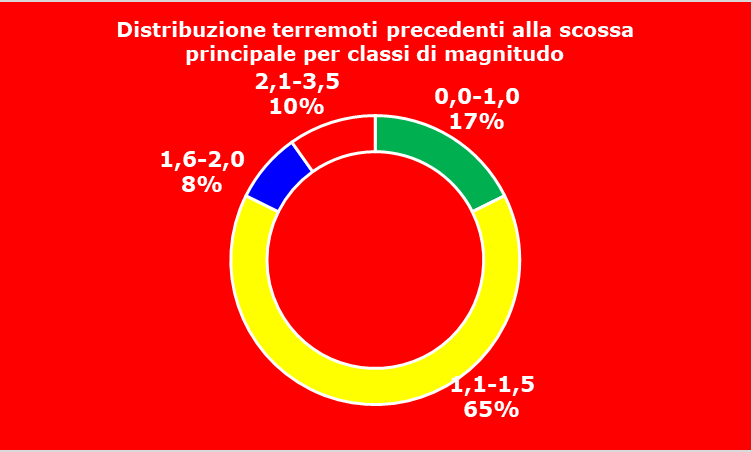

I terremoti precedenti la scossa principale sono stati 51 di cui 46 (90%) registrati il 7 novembre, giorno della scossa principale, verificatesi in un arco temporale di 12 giorni di cui solo 4 con presenza di scosse. La magnitudo media delle scosse precedenti la principale è stata pari a 1,3 con gli estremi di 0,8 e 2,8 registrati rispettivamente il 27 ottobre ed il 7 novembre, giorno della scossa principale.

Nel grafico 3 è riportato il numero di terremoti giornalieri dall’inizio della sequenza alla scossa principale mentre nel grafico 2 la linea bianca indica il numero di terremoti cumulato in quel giorno dall’inizio della sequenza e la freccia bianca il brusco cambio di pendenza, conseguenza dell’incremento dell’attività sismica nelle ore precedenti la scossa principale.

Figura 3 – Numero di terremoti giornalieri precedenti alla scossa principale

Figura 4 – Numero cumulato di terremoti giornalieri precedenti alla scossa principale

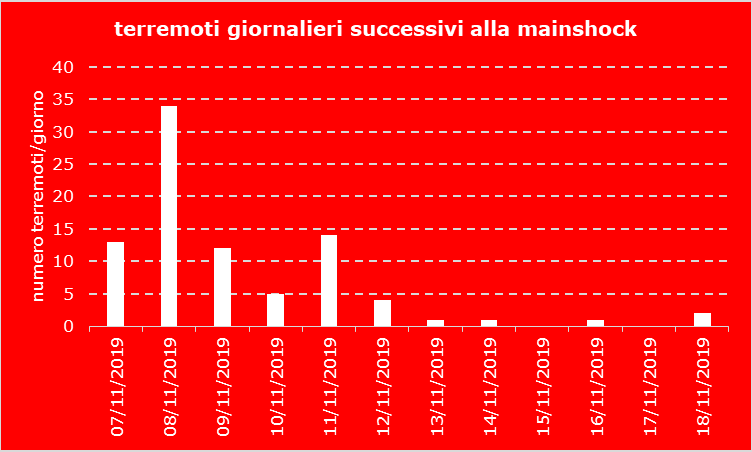

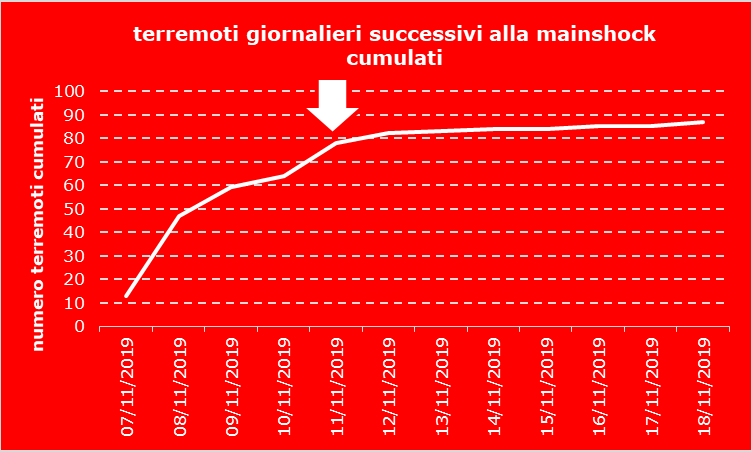

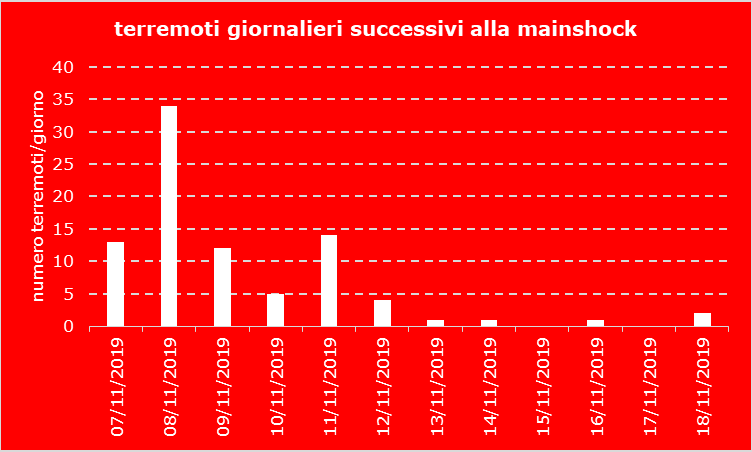

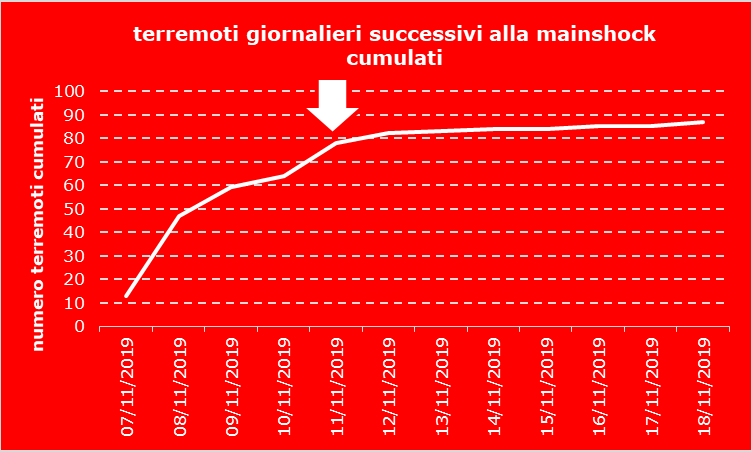

Numero di terremoti successivi alla scossa principale

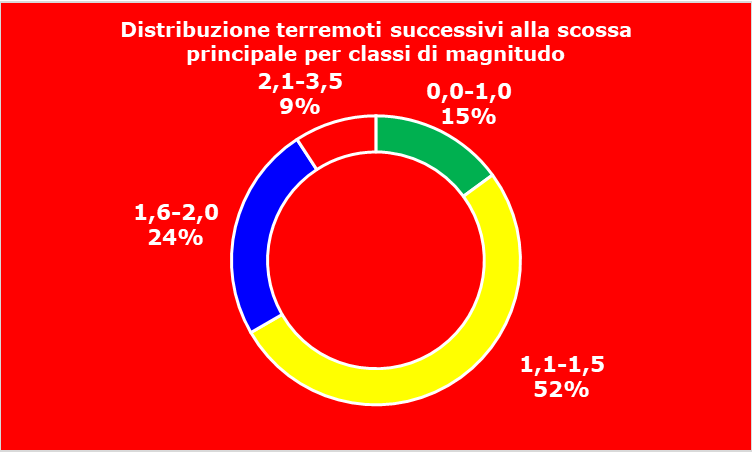

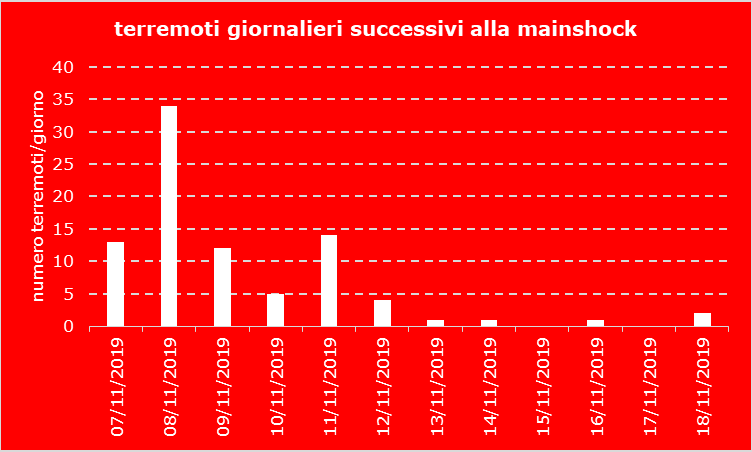

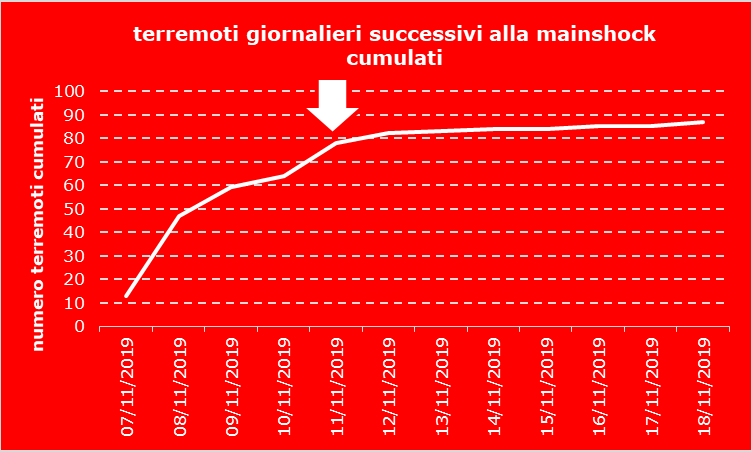

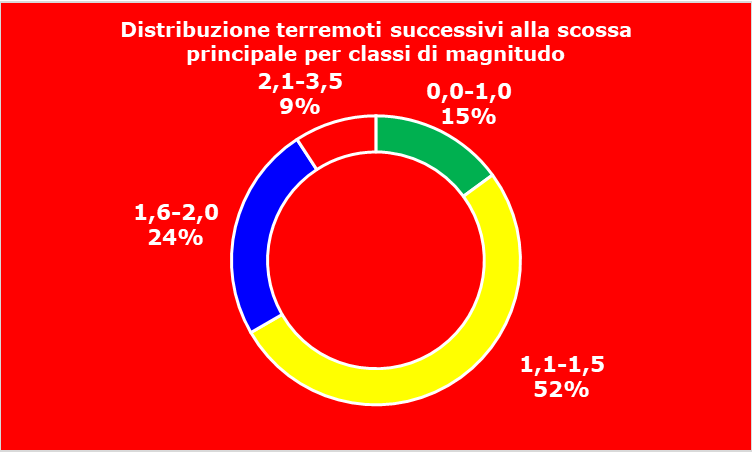

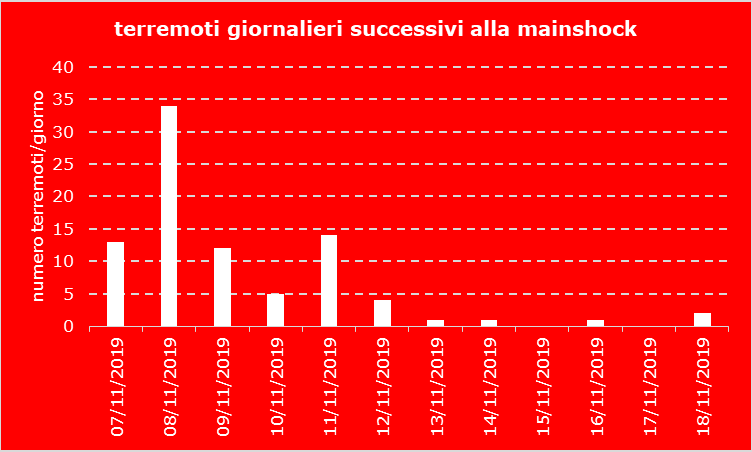

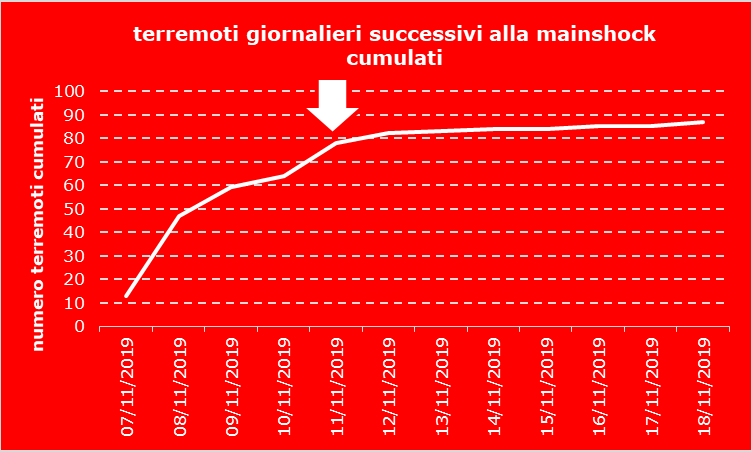

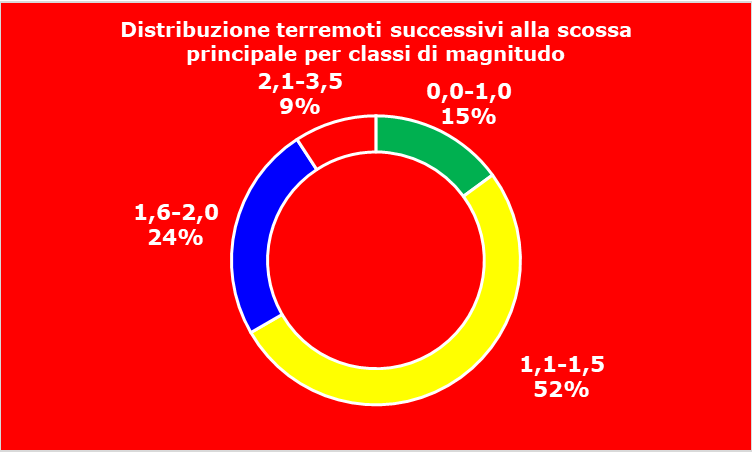

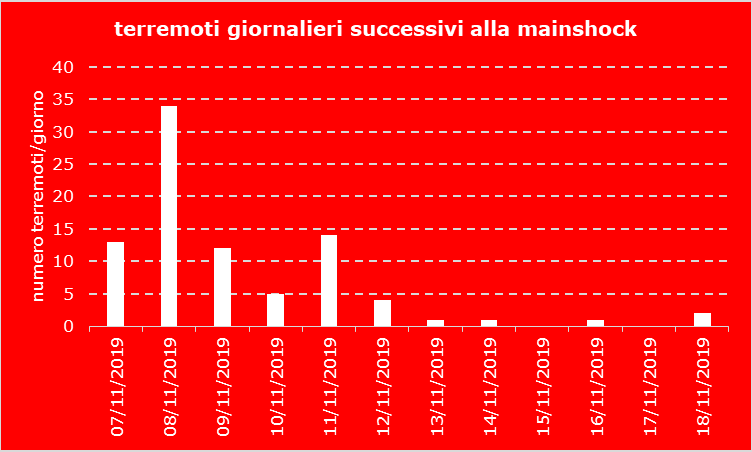

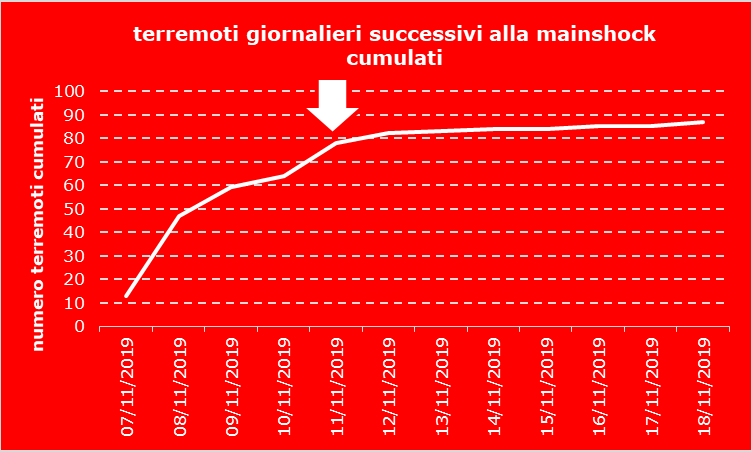

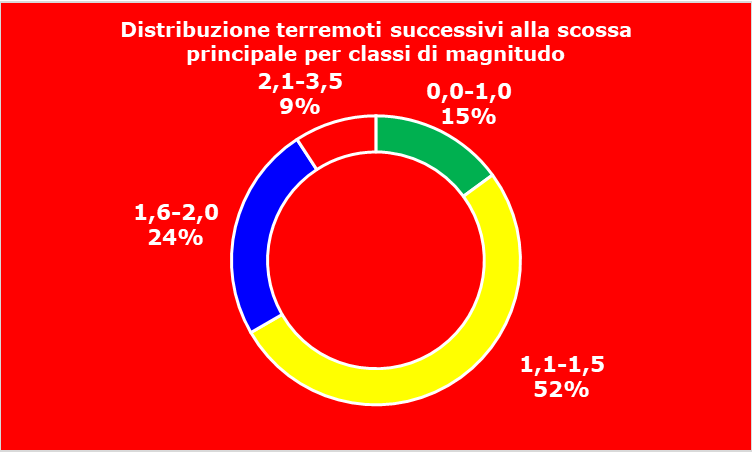

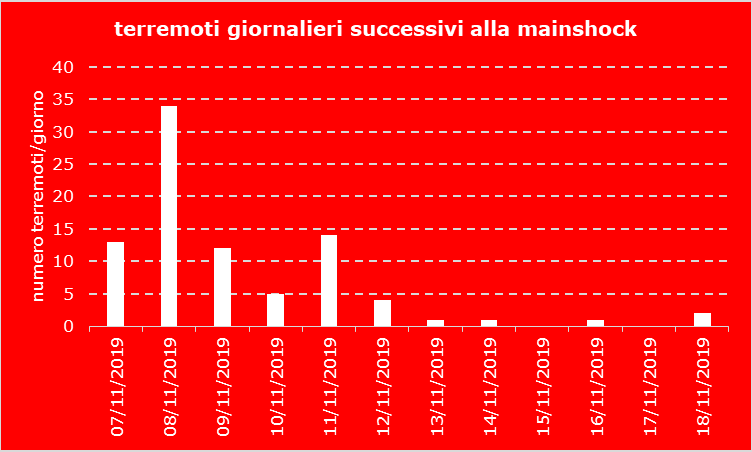

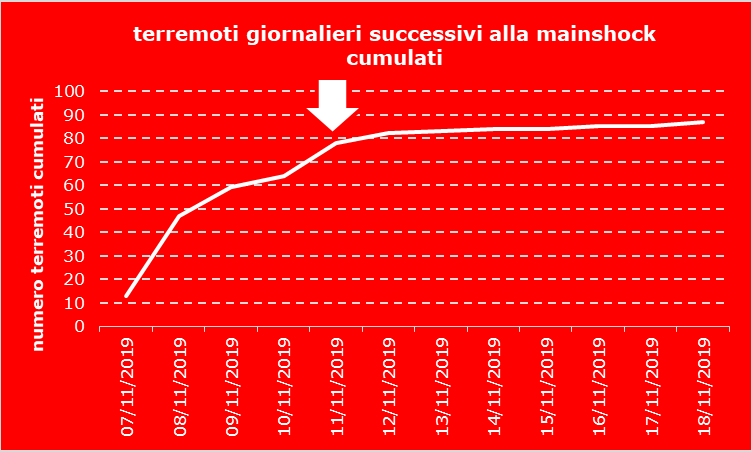

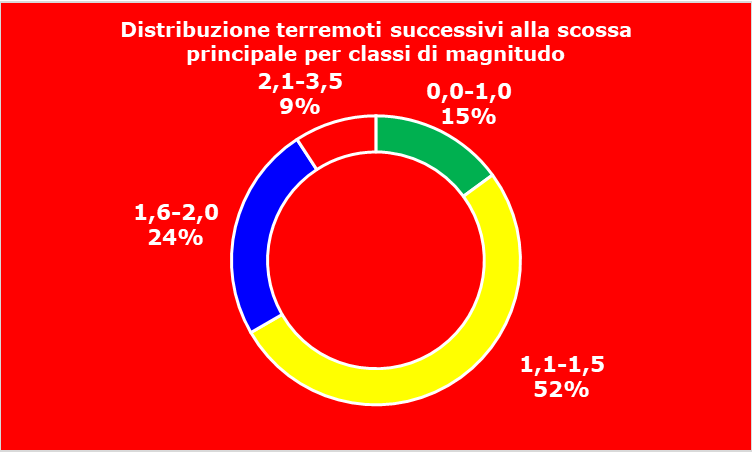

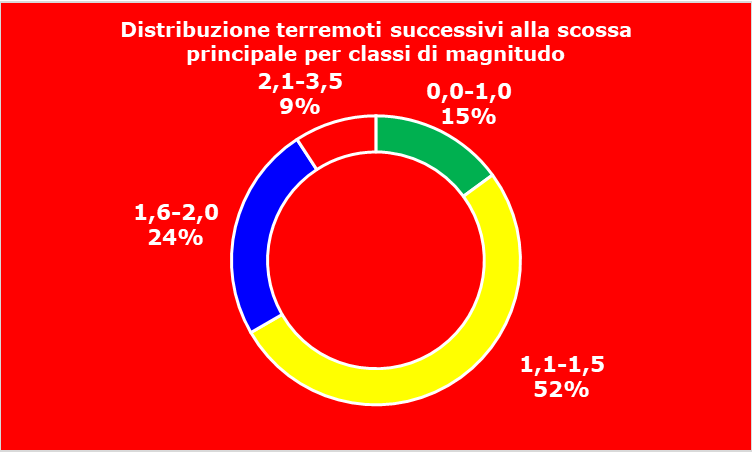

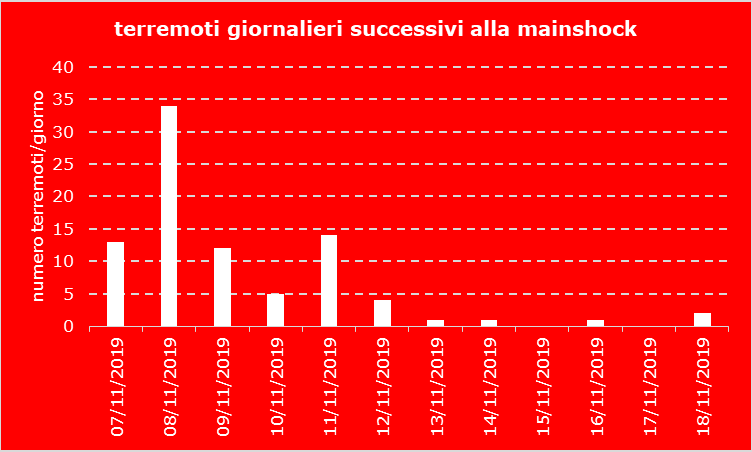

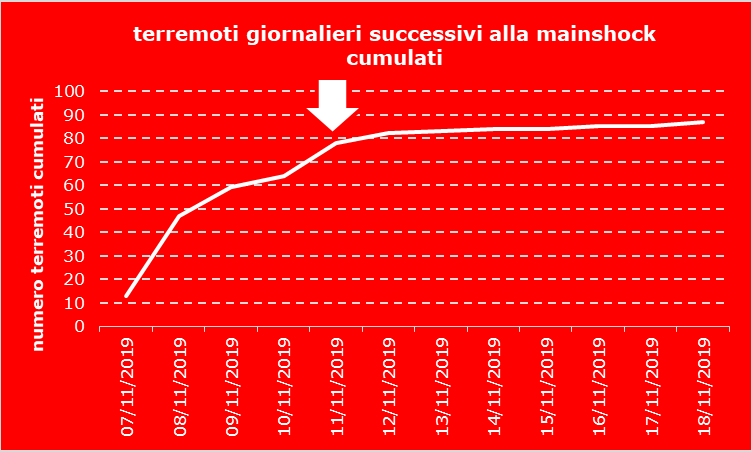

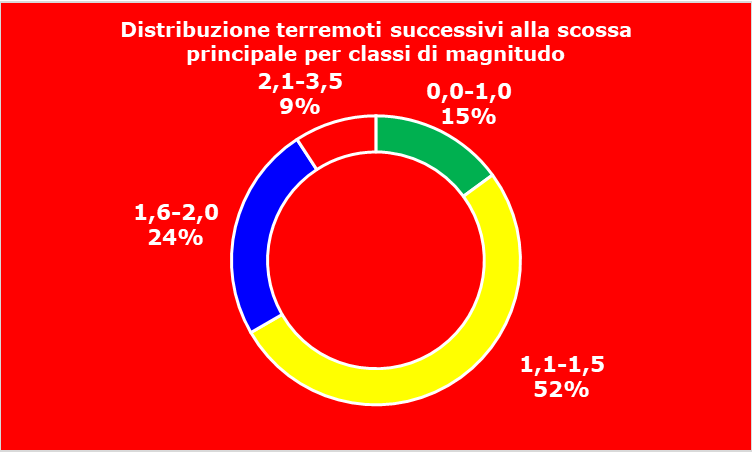

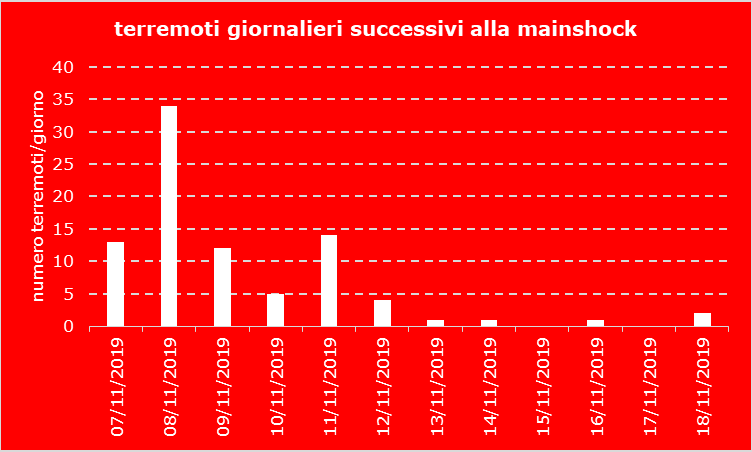

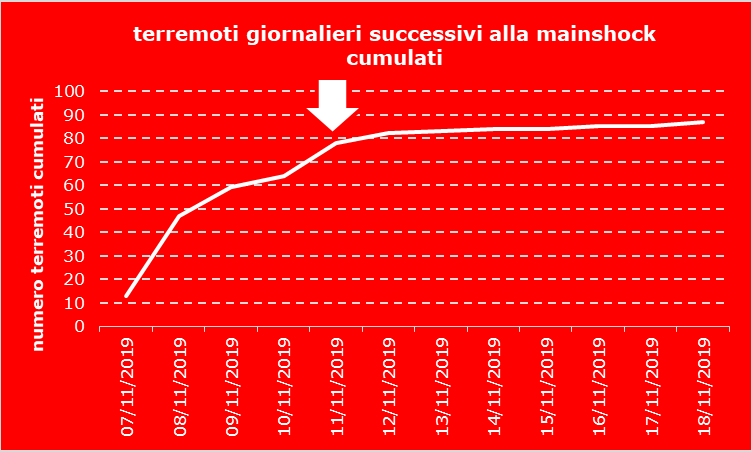

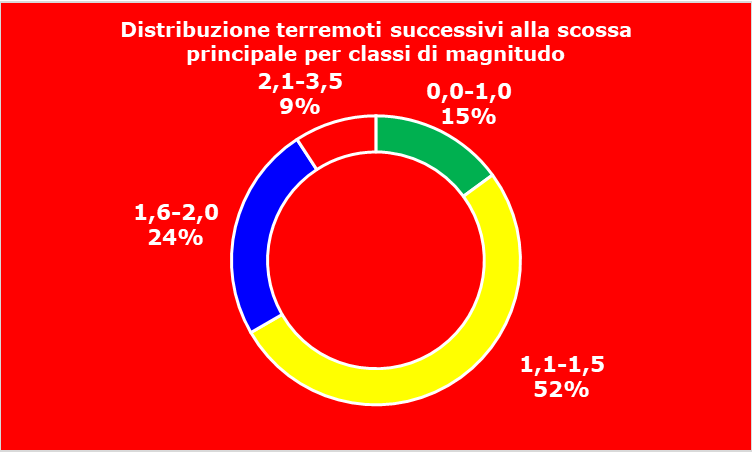

I terremoti successivi alla scossa principale sono stati 87 di cui 34 (39%) registrati l’8 novembre, giorno successivo a quello della scossa principale, verificatesi in un arco temporale di 12 giorni di cui solo 2 con assenza di scosse. La magnitudo media delle scosse successive a quella master è stata pari a 1,5 con gli estremi di 0,5 e 3,5 registrati rispettivamente l’8 novembre ed il 7 novembre, qualche ora dopo la scossa principale.

Nel grafico 5 è riportato il numero di terremoti giornalieri dalla scossa principale alla fine della sequenza mentre nel grafico 6 la linea bianca indica il numero di terremoti cumulato in quel giorno dall’inizio della sequenza e la freccia bianca la diminuzione della pendenza, conseguenza della stabilizzazione dell’attività sismica nella fase terminale della sequenza.

Figura 5 – Numero di terremoti giornalieri successivi alla scossa principale

Figura 6 – Numero cumulato di terremoti giornalieri successivi alla scossa principale

Magnitudo

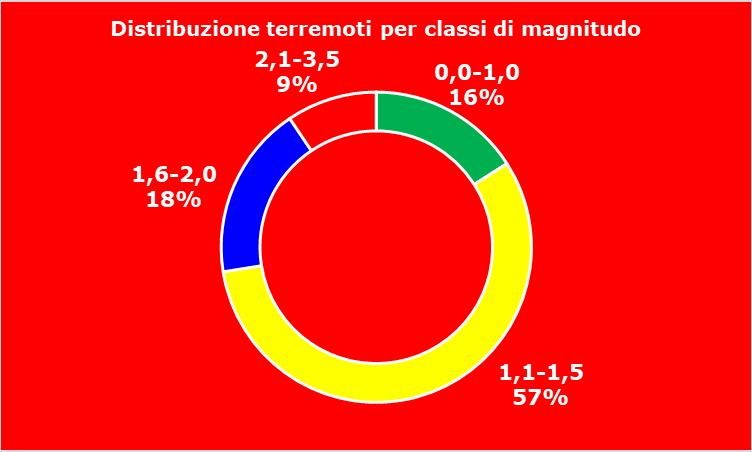

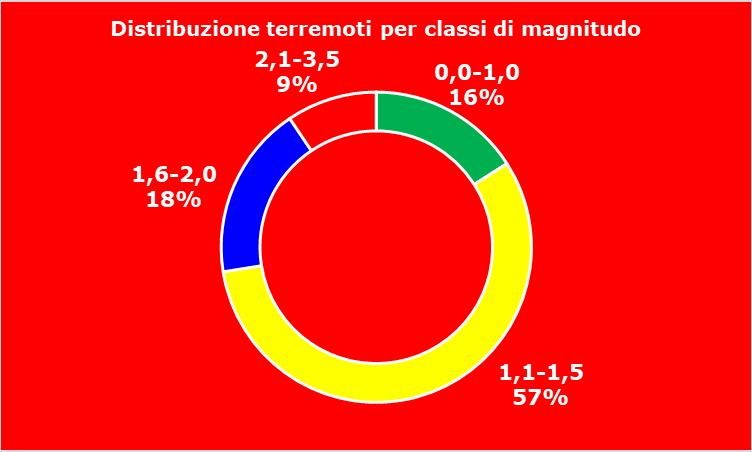

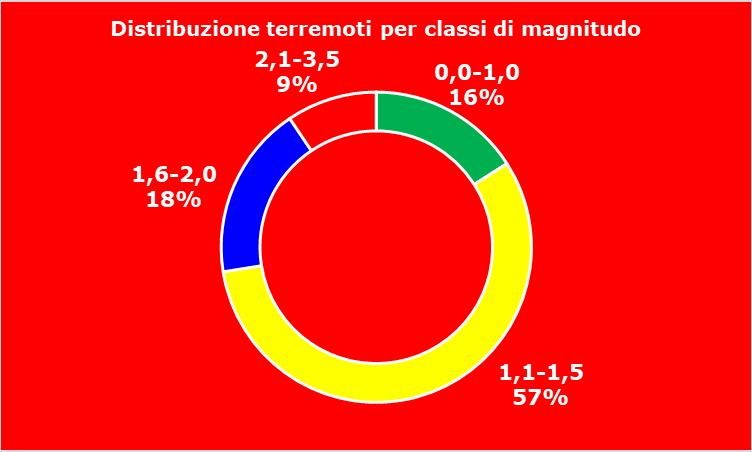

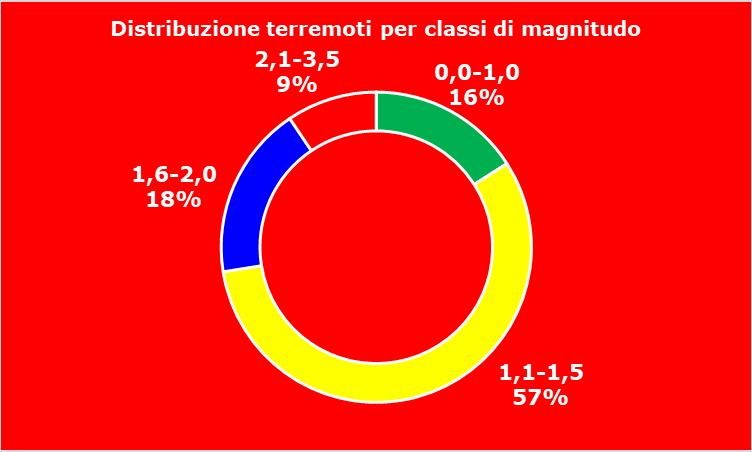

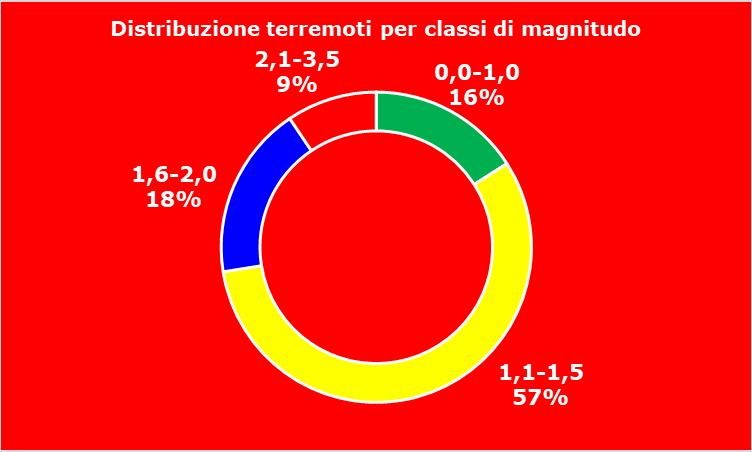

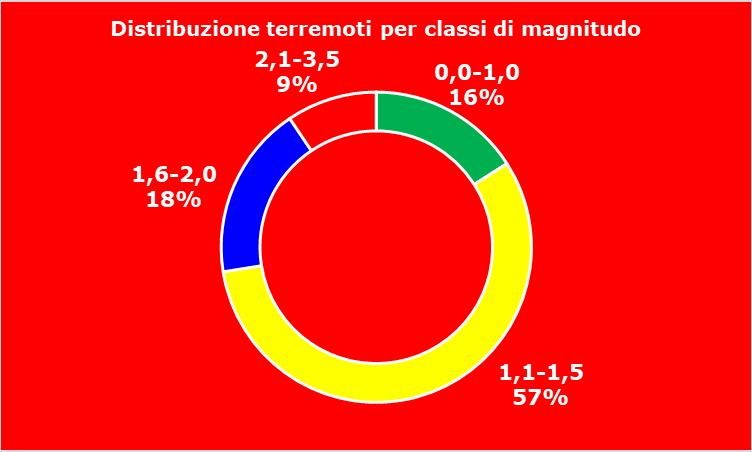

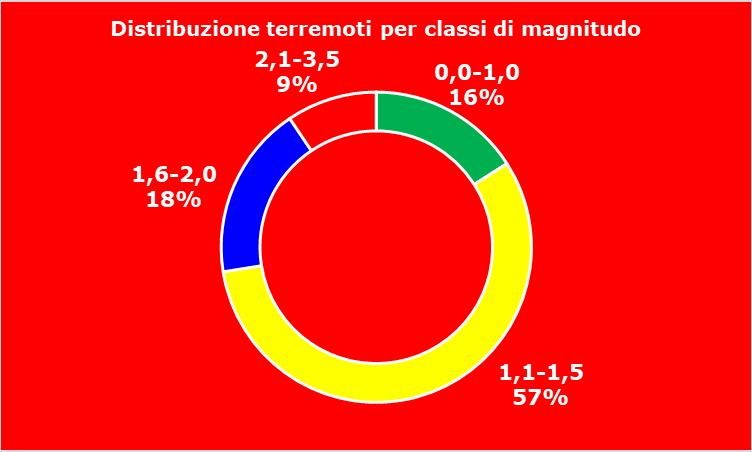

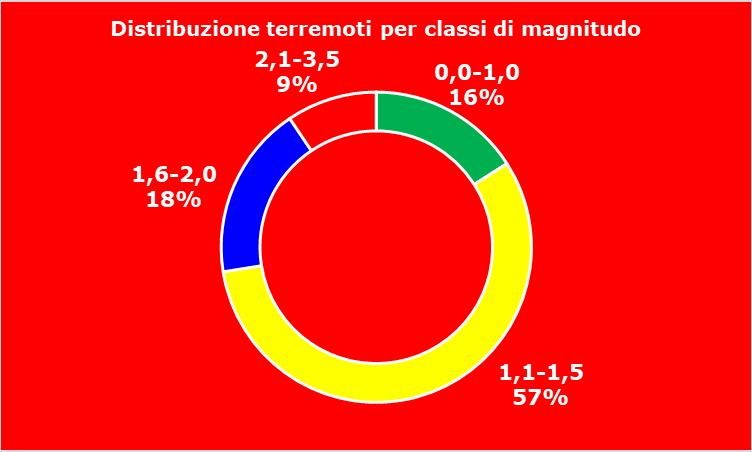

La magnitudo della scossa principale è stata pari a 4,4 ed è stata registrata il 7 novembre al 52° terremoto dall’inizio della sequenza (37%); quella minima è stata pari a 0,5 ed è stata registrata l’8 novembre, al 94° terremoto dall’inizio dello sciame (68%). La maggior parte dei terremoti, ad esclusione della scossa principale, ha avuto magnitudo compresa tra 1,1 e 1,5 (57%). Il 9% ha avuto una magnitudo maggiore o uguale a 2,0. La magnitudo media della sequenza è stata pari a 1,4.

Interessante è evidenziare le differenze tra le distribuzioni in classi di magnitudo delle scosse precedenti e successive alla scossa principale: le due distribuzioni differiscono sostanzialmente per la diversa presenza di terremoti con magnitudo compresa tra 1,0 e 1,5 che risultano più abbondanti nella sequenza precedente il terremoto master a discapito esclusivo dei terremoti con magnitudo compresa tra 1,6 e 2,0. La presenza percentuale di terremoti con magnitudo inferiore a 1,0 e superiore a 2,0 non varia.

L’andamento giornaliero della magnitudo non segue un andamento particolare mostrando una correlazione sostanzialmente orizzontale, sia relativamente alle scosse precedenti e successive alla principale che totali.

Figura 7 – Distribuzione dei terremoti per classi di magnitudo

Figura 8 – Distribuzione dei terremoti precedenti la scossa master per classi di magnitudo

Figura 9 – Distribuzione dei terremoti successivi alla scossa master per classi di magnitudo

Epicentri

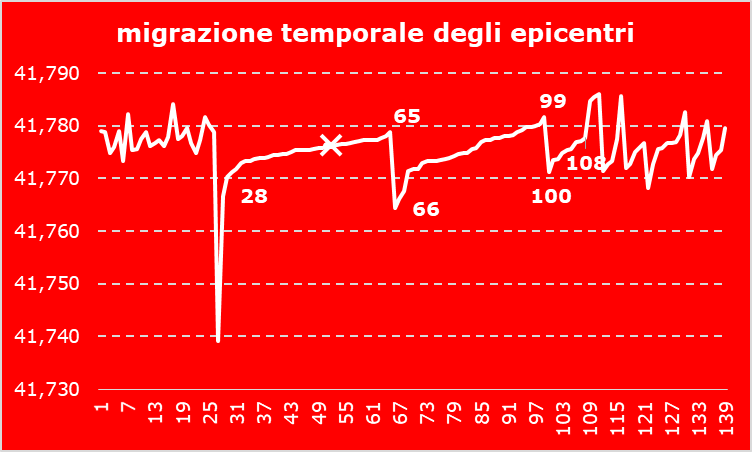

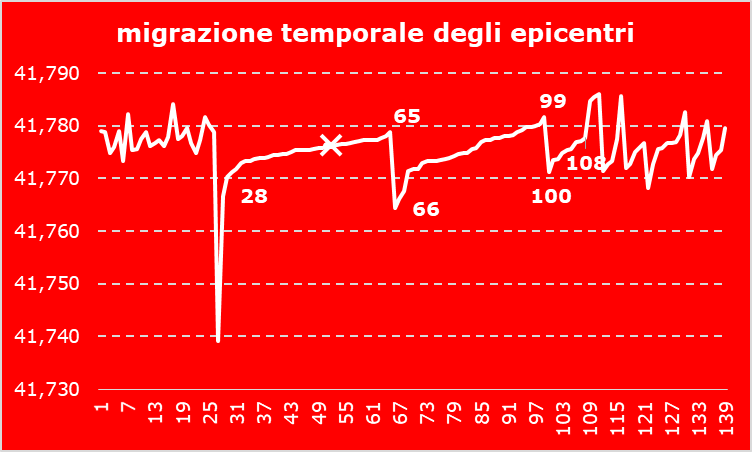

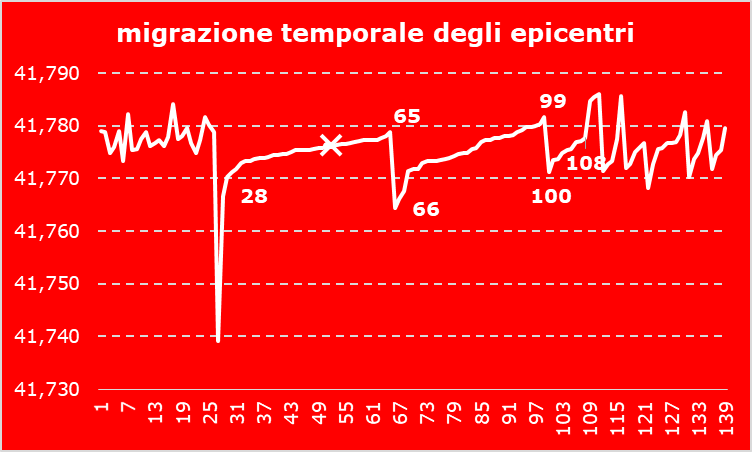

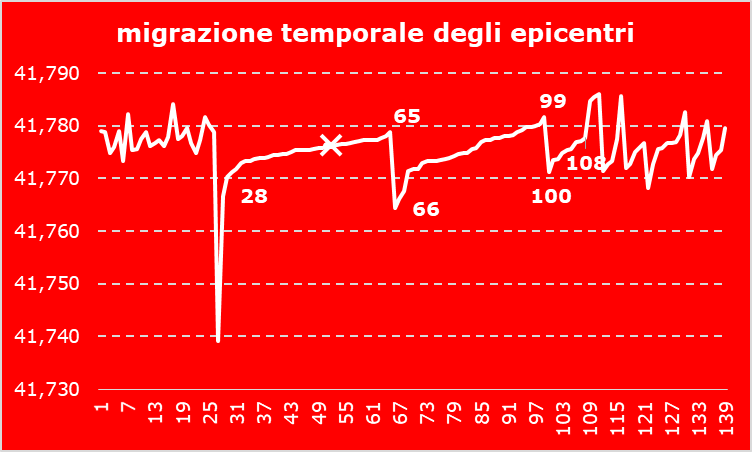

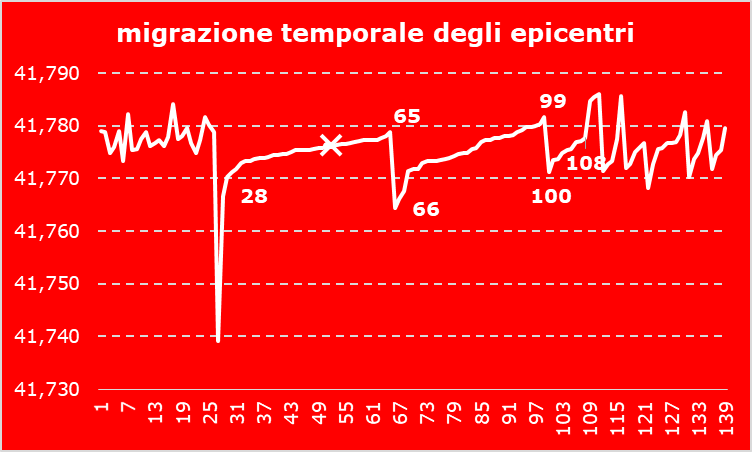

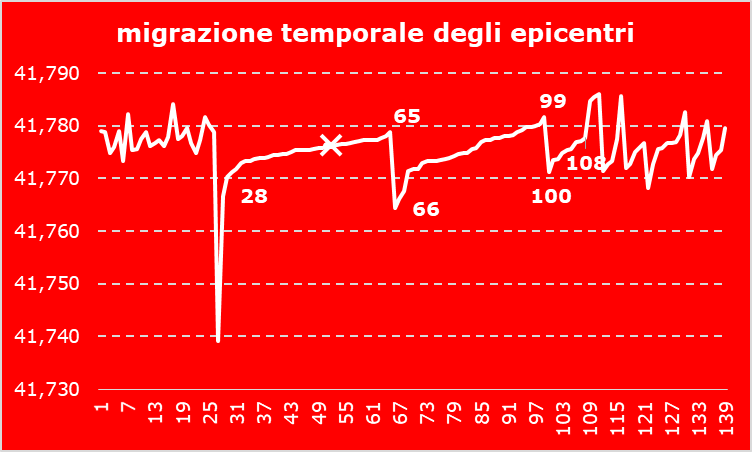

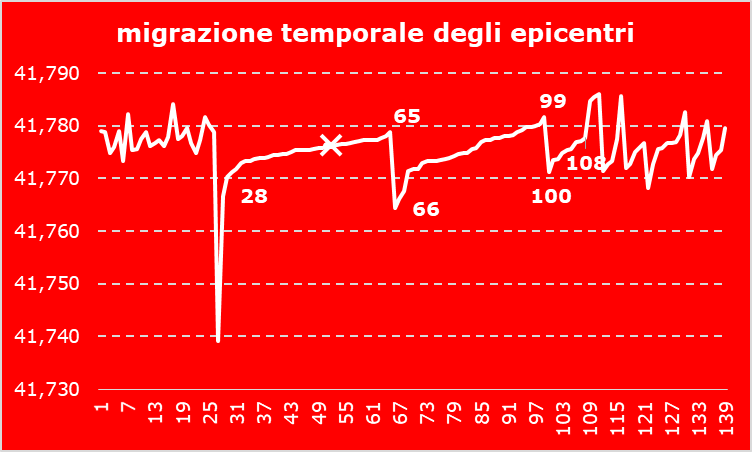

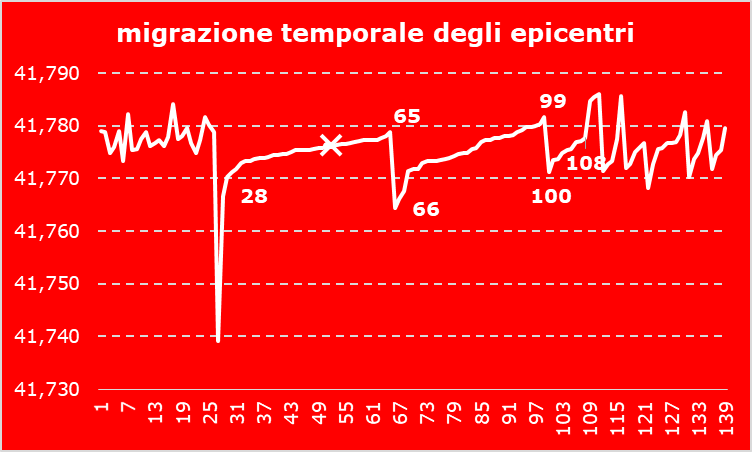

Il posizionamento degli epicentri e la loro migrazione con il progredire della sequenza rappresentano didatticamente il fenomeno di rottura nel volume ipocentrale. Nel grafico 10 è possibile appurare come la rottura progredisca da sud verso nord, a 3 riprese: la prima, dalla scossa numero 28 alla scossa numero 65 contiene anche il terremoto principale (identificato dalla X bianca); la seconda, ripartendo in posizione più meridionale rispetto all’ultima scossa della prima sequenza, ha inizio subito dopo dalla scossa numero 66 fino alla scossa numero 99 e la terza, ripartendo similmente più a sud rispetto al termine della seconda sequenza, ha un durata inferiore e compresa tra le scosse 100 e 108. Quindi la sequenza non pare più mostrare andamenti caratteristici fino al suo esaurimento

Figura 10 – Migrazione temporale degli epicentri

Maggiori terremoti che hanno interessato questa area

In passato questa zona è stata interessata da 7 terremoti con magnitudo superiore a 5 nel seguito elencati in ordine cronologico:

- Sora, gennaio 1771: magnitudo 5,10

- San Donato Val di Comino, 12 o 17 luglio 1873: magnitudo 5,40

- Settefrati, 6 dicembre 1874: magnitudo 5,47

- Alvito, 8 ottobre 1876: magnitudo 5,17

- Alvito, 31 luglio 1901: magnitudo tra 5,16 e 5,29

- Campoli Appennino, 29 dicembre 1922: magnitudo tra 5,24 e 5,60

- Monti della Meta, 11 maggio 1984: magnitudo 5,47

Ne consegue che il terremoto registrato il 7 novembre non esprime la massima potenzialità sismica dell’area

(fonte: Centro nazionale terremoti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; Database of individual seismogenic sources dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia)